Après avoir brossé un bref portrait de l'approche expérientielle et de la place qu’elle occupe dans le milieu universitaire franco-canadien, cet essai examinera l’intégration de l’apprentissage expérientiel à partir d’un cas concret. La perspective proposée, soit celle d’une historienne et professeure évoluant dans une université en région, a pour but de démystifier la méthode tout en offrant des réflexions s’appuyant sur des exemples vécus.

L’apprentissage expérientiel n’est pas une nouveauté dans le monde universitaire. La notion est généralement associée à l’élaboration d’une pédagogie qui mise sur des expériences tangibles et authentiques pour les apprenants et apprenantes. De nombreuses institutions préconisent d’ailleurs cette approche1, proposant des formations ou des textes portant sur ses bienfaits2. Lorsqu’on pense à l’expérientiel, on se limite parfois à l’idée du stage en milieu professionnel alors que, tel que nous le verrons dans cet article, on peut aussi intégrer le modèle expérientiel à même nos activités pédagogiques. Il existe toutefois peu d’exemples concrets d’applications en salle de classe dans la littérature scientifique, d’où l’intérêt de faire paraître ce court texte.

Pourquoi l’apprentissage expérientiel ?

Parfois compris, à tort, comme un synonyme d’apprentissage dans un milieu de travail, l’apprentissage expérientiel est une approche dynamique et facile à intégrer dans l’enseignement de diverses disciplines, dont l’histoire. Puisqu’elle invite souvent à réfléchir et à interagir avec le milieu de vie, elle s’avère une entrée fascinante vers la communauté, l’action citoyenne, l’interdisciplinarité et l’intersectionnalité, de même que l’intégration de l’approche intergénérationnelle.

Les approches expérientielles s’inscrivent dans plus d’un modèle théorique :

- la taxonomie de Steinaker et Bell (1979);

- les travaux de Walter et Marks (1981);

- les travaux de Pfeiffer et Ballew (1988);

- les travaux de Kolb (1984);

- ou encore la modélisation de Côté (1998).

Si chaque modèle s’intéresse à l’apprentissage par l’expérience, il existe de nombreuses différences. À titre d’exemple, l’approche de David A. Kolb, développé en 1984, énonce un cycle d’apprentissage expérientiel en quatre étapes : l’expérience concrète, l’observation réflexive, la conceptualisation abstraite et l’expérimentation active. S’inscrivant dans la lignée de l’approche pragmatiste3 ou holistique4, on y reconnaît généralement l’influence des travaux de Dewey (1938), de Lewin (1961) et de Piaget (1971). La taxonomie de Steinaker et Bell, quant à elle, propose cinq étapes : l’exposition à l’expérience, la participation active, l’identification émotive à l’expérience, l’intériorisation (parfois nommé réflexivité ou réflexion) et la dissémination (ou le partage). On favorise ainsi l’introspection et les moments de méditation qui permettent à l’apprenant ou l’apprenante de « construire ses propres significations et ses propres informations à partir des événements vécus5. »

Si les définitions de l’apprentissage expérientiel (ou de l’apprentissage basé sur les méthodes expérientielles) varient, la littérature scientifique s’entend généralement sur certains éléments clés. Pour ma part, je m’inspire largement des caractéristiques communes de l’apprentissage expérientiel en milieu universitaire que proposent Véronique Bisaillon et Sonia Morin de l’Université de Sherbrooke2. Après avoir examiné les définitions offertes par certaines universités canadiennes et nord-américaines, les autrices présentent quatre caractéristiques communes à l’apprentissage expérientiel en milieu universitaire :

• l’enseignement est centré sur l’apprenant ou l’apprenante;

• l’apprentissage s’appuie sur une expérience jugée authentique;

• les activités favorisent la réflexivité ou la réflexion;

• l’apprentissage permet une contribution à la société.

En milieu franco-minoritaire, l’apprentissage expérientiel occupe une place de choix. Dans le rapport final des États généraux sur le postsecondaire en contexte francophone minoritaire publié en 2022, les auteurs rappellent que « [l]a petite taille des établissements et leur engagement envers les communautés francophones ont favorisé des innovations en tout genre6. » Tout en reconnaissant les défis en ce qui a trait aux moyens pour « répondre adéquatement à la nécessité de ‘’faire autrement’’7 » le rapport insiste sur l’importance de l’apprentissage expérientiel comme l’une des « innovations mises sur pied par ces établissements en milieu minoritaire7 » pour surmonter ces défis. Le rapport présente même les approches expérientielles comme « essentielles7 », insistant sur les liens qui unissent cette approche et le concept d’ancrage dans la communauté7.

Le cas de l’Université Sainte-Anne, située dans la région acadienne de Clare en Nouvelle-Écosse, reflète bien les propos énoncés ci-dessus. Dans cette « institution à taille humaine8», les activités pédagogiques expérientielles figurent dans le plan stratégique comme une façon de « compléter les programmes d’études, dans l’optique de former les citoyennes et citoyens de demain9. » Notons aussi que l’ancrage dans la communauté figure comme l’un des quatre axes du plan stratégique 2019-2024.

Étude de cas

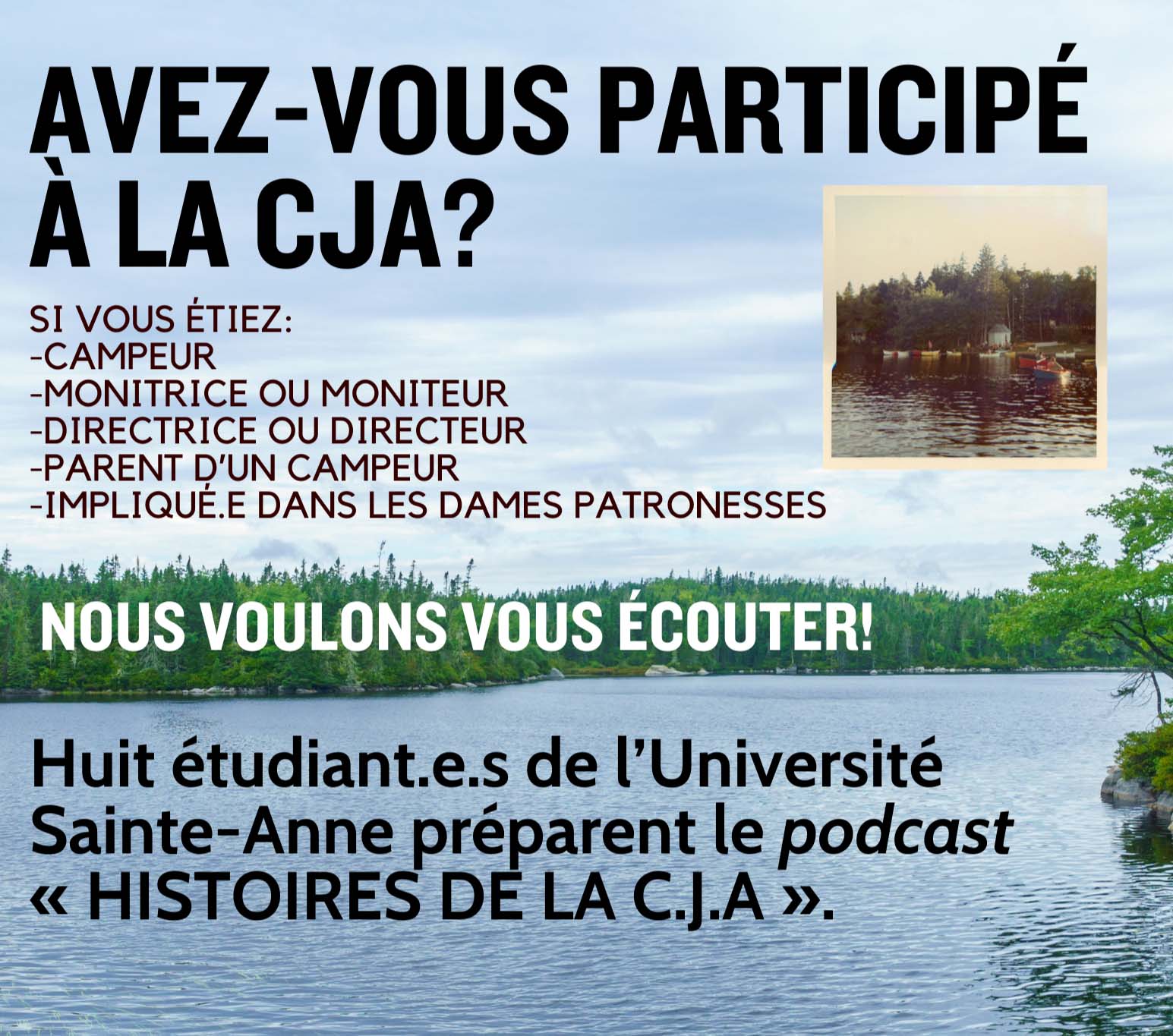

Au fil des ans, j’ai développé plusieurs activités de type expérientiel pour mes étudiant·es. En 2024, j’ai monté un cours complet en m’appuyant sur cette méthode. Le plan? Développer un projet de recherche de groupe portant sur l’histoire de la Colonie Jeunesse Acadienne. Ce mythique camp d’été , dont l’objectif était de valoriser la langue française et la culture acadienne, a marqué l’enfance de plusieurs générations de gens de Clare. L’objet d’étude me semblait parfait : sujet ludique, existence d’un fonds d’archives et, élément clé, la possibilité de faire des enquêtes orales.

Lors de la première séance, j’ai avisé le petit groupe de huit personnes qu’elles étaient inscrites dans un cours pas comme les autres. J’ai levé le voile, expliquant ma démarche et l’approche préconisée, de même que mes attentes à leur endroit afin d’assurer le bon déroulement de l’expérience. Le groupe est ainsi devenu une équipe de recherche participant concrètement à diverses étapes du projet :

• choix des thèmes à étudier;

• préparation de la demande auprès du comité d’éthique;

• lectures préparatoires, consultation d’archives au Centre acadien;

• formation à la méthode de l’enquête orale;

• recrutement des participant·es ayant vécu·es l’expérience du camp;

• entretiens avec les participant·es;

• transcriptions et analyses;

• et finalement, rédaction de scriptes pour un éventuel balado.

En examinant le déroulement du cours à partir de mon point de vue de professeure, j’y vois une réussite ayant mené à l’acquisition de nouvelles connaissances et au développement de compétences de recherche. Au-delà de ces deux considérations, il importe de noter que l’apprentissage expérientiel s’adapte à divers contextes, créant des ponts réels, tangibles et authentiques avec le milieu.

Œuvrant en milieu franco-minoritaire, la question de la langue et de la culture acadienne occupait une place importante dans mes réflexions au moment de la mise en chantier du projet. Comme mentionné ci-dessus, les entretiens étaient un élément clé du projet en cela qu’ils permettaient d’élargir le bassin de participants et de participantes tout en assurant de recueillir les témoignages les plus authentiques possibles.

Aors que ce projet ne fût pas de nature sociolinguistique, les discussions portant sur la langue parlée ont été nombreuses. Le groupe s’est ainsi familiarisé avec certains enjeux relatifs aux études portant sur des groupes minoritaires, adoptant une approche sensible au milieu et aux pratiques langagières des habitants de la région. À titre d’exemple, les affiches de recrutement intégraient le vocabulaire et les structures de phrases employés par les Acadiens et Acadiennes de la région. Les participantes et participants pouvaient venir « baranquer » avec les membres de notre équipe de recherche. Quasi synonyme de « jaser », le terme « baranquer » est largement utilisé dans la région pour désigner une discussion amicale de nature informelle. Nous avons aussi utilisé la formulation « Nous voulons vous écouter », commune dans la région. Loin d’être de simples choix stylistiques, il s’agit de décisions conscientes qui émanent de discussions avec les étudiant·es portant sur l’insécurité linguistique, l’histoire locale, et le parler acadien de la Baie.

Le résultat semble avoir valu le coup puisque les membres de l’équipe ont mené dix-huit entretiens distincts avec vingt-deux anciens campeurs ou autres personnes ayant vécu des expériences à la CJA entre 1959 et 2010. L’un d’eux nous a proposé une visite du site abandonné, une expérience touchante et éclairante pour tous.

Conclusion

Bien que cette étude de cas porte sur l’intégration de l’apprentissage expérientiel dans le contexte bien particulier de l’Université Sainte-Anne en Acadie de la Nouvelle-Écosse, soulignons les nombreux points de convergences entre le milieu universitaire francominoritaire et les universités en région partout au Québec :

• l’enseignement de proximité;

• l’éloignement des grands centres;

• la forte présence d’une population étudiante de première génération;

• ou encore la relation étroite qui se tisse avec la communauté.

Toutes ces caractéristiques partagées façonnent un milieu de vie et de diffusion des savoirs propice à l’intégration de l’approche expérientielle. Si l’approche peut paraître intimidante à première vue, elle repose sur des principes simples, flexibles et adaptables au contexte et au milieu. De plus, l’enseignement de l’histoire au premier cycle intègre souvent des activités jugées authentiques : consultation de documents d’archives, visionnement de documentaires, analyse de journaux. L’addition à celles-ci d’activités favorisant la réflexivité ou la réflexion, de même qu’un objectif de contribution à la société, permet de dynamiser les leçons et de penser autrement à notre rôle comme pédagogue.

Si l’ajout d’exercices de réflexions (discussions de groupe, courts textes) s’avère assez simple, l’intégration d’une « contribution à la société » peut sembler plus obscure. Elle peut toutefois prendre diverses formes, allant de l’exposition au balado en passant par la présentation devant public. La « contribution à la société » peut également s’exprimer autrement que par la dissémination des savoirs, soit par la prise de conscience des apprenant·es des réalités de leur milieu. Il s’agit alors de connaissances acquises et d’outils qu’ils et elles utiliseront tout au long de leurs parcours de vie professionnelle ou personnelle.

Comme professeure d’histoire, je vois l’apprentissage expérientiel en salle de classe comme une approche qui mérite une attention renouvelée, notamment pour les membres du corps professoral qui enseignent en sciences humaines et en sciences sociales. Il s’agit d’une façon dynamique et concrète de mettre en valeur le territoire comme un espace vivant en constante évolution et un lieu de savoirs et d’échanges. En favorisant le dialogue entre le milieu universitaire et la communauté, les professeures et professeurs peuvent tirer profit de certains avantages de l’enseignement de proximité qui demeurent parfois inexploités, tant dans les universités du Québec que dans les universités de la francophonie canadienne qui partagent, soulignons-le, plusieurs traits communs.

Bibliographie

- Association des collèges et universités de la francophonie canadienne et Fédération des communautés francophones et acadienne du Canada, « Bâtir ensemble le postsecondaire en français de l’avenir, Sommaire exécutif du Bilan des États généraux sur le postsecondaire en contexte francophone minoritaire », 2022.

- Balleux, André. « Évolution de la notion d’apprentissage expérientiel en éducation des adultes : vingt-cinq ans de recherche », Revue des sciences de l’éducation, 2000, vol. 26, no 2.

- Beaumier, France et Le Blanc, Barbara « Vivre l’archéologie et l’histoire : un exemple d’apprentissage expérientiel en sciences humaines ». Port Acadie no 27 (2015) : 47–62

Bell, Martha. « What constitutes experience? Rethinking theoretical assumptions » dans Experiential Learning in Schools and Higher Education dans R.J. Kraft et J. Kielsmeier (Eds.), Boulder, (Colorado) : Kendall/Hunt, 1995, pp. 9-16 - Bisaillon, Véronique et Sonia Morin. « Cet apprentissage expérientiel dont vous êtes le héros : conceptions, caractéristiques et sens », dans Perspectives SSF : Le bulletin pédagogique du Service de soutien à la formation de l’Université de Sherbrooke, octobre 2021.

- Pruneau, Diane et Claire Lapointe. « Un, deux, trois, nous irons aux bois... L’apprentissage expérientiel et ses applications en éducation relative à l’environnement ». Éducation et francophonie 30, no 2 (2002) : 241–256.

- S.A., « L’apprentissage expérientiel », Institut Philosophie, Citoyenneté, Jeunesse.

https://ipcj.umontreal.ca/a-propos/les-approches-pedagogiques/lapprenti…, page consultée le 10 avril 2023. - Université Sainte-Anne, Plan stratégique : Le savoir en action, 2019-2024, 11 p.

- 1

Une recherche partielle et non exhaustive des institutions postes-secondaires du Canada permet de noter des références à l’apprentissage expérientiel sur les sites Web des institutions suivantes : Université de Sherbrooke, Université Laval, Université d’Ottawa, Université Ryerson, Université de Calgary, Université Sainte-Anne et Université de Moncton.

- 2a2b

Véronique Bisaillon et Sonia Morin, « Cet apprentissage expérientiel dont vous êtes le héros : conceptions, caractéristiques et sens », dans Perspectives SSF : Le bulletin pédagogique du Service de soutien à la formation de l’Université de Sherbrooke, octobre 2021, URL : https://perspectivesssf.espaceweb.usherbrooke.ca/2021/10/18/cet-apprentissage-experientiel-dont-vous-etes-le-heros-conceptions-caracteristiques-et-sens/

- 3

S.A., « L’apprentissage expérientiel », Institut Philosophie, Citoyenneté, Jeunesse. https://ipcj.umontreal.ca/a-propos/les-approches-pedagogiques/lapprentissage-experientiel/, page consultée le 10 avril 2023.

- 4

Diane Pruneau et Claire Lapointe, « Un, deux, trois, nous irons aux bois... L’apprentissage expérientiel et ses applications en éducation relative à l’environnement ». Éducation et francophonie 30, no 2 (2002) : 241–256. https://doi.org/10.7202/1079533ar, p. 243.

- 5

Pruneau et Lapointe, Op.cit., p. 243.

- 6

Association des collèges et universités de la francophonie canadienne et Fédération des communautés francophones et acadienne du Canada, « Bâtir ensemble le postsecondaire en français de l’avenir, Sommaire exécutif du Bilan des États généraux sur le postsecondaire en contexte francophone minoritaire », 2022, p. 53.

- 7a7b7c7d

Ibid.

- 8

Terme utilisé pour décrire l’institution dans le plan stratégique. Université Sainte-Anne, Plan stratégique : Le savoir en action, 2019-2024, p. 3.

- 9

Ibid., p. 7.

- Stéphanie St-Pierre

Université Sainte-Anne

Stéphanie St-Pierre est détentrice d’un doctorat en histoire de l’Université de Montréal. Diplômée de l’Université Laurentienne, elle s’intéresse à l’histoire intellectuelle, au rôle de l’histoire dans la construction identitaire des populations en milieu minoritaire, et à l’histoire de la francophonie canadienne. Originaire du nord de l’Ontario, elle a travaillé comme chargée de cours à l’Université Laurentienne et à l’Université de Sudbury, avant de s’installer dans la région de la baie Sainte-Marie où elle est professeure à l'Université Sainte-Anne. Ses recherches actuelles portent sur les historiographies francophones au Canada, sur la place des femmes dans l’historiographie et sur les usages publics de l’histoire.

- Université de Montréal, Ph. D. (2020)

Université Laurentienne, B.A. (2004), M.A. (2006)

- Université de Montréal, Ph. D. (2020)

Vous aimez cet article?

Soutenez l’importance de la recherche en devenant membre de l’Acfas.

Devenir membre

Commentaires

Articles suggérés

Infolettre