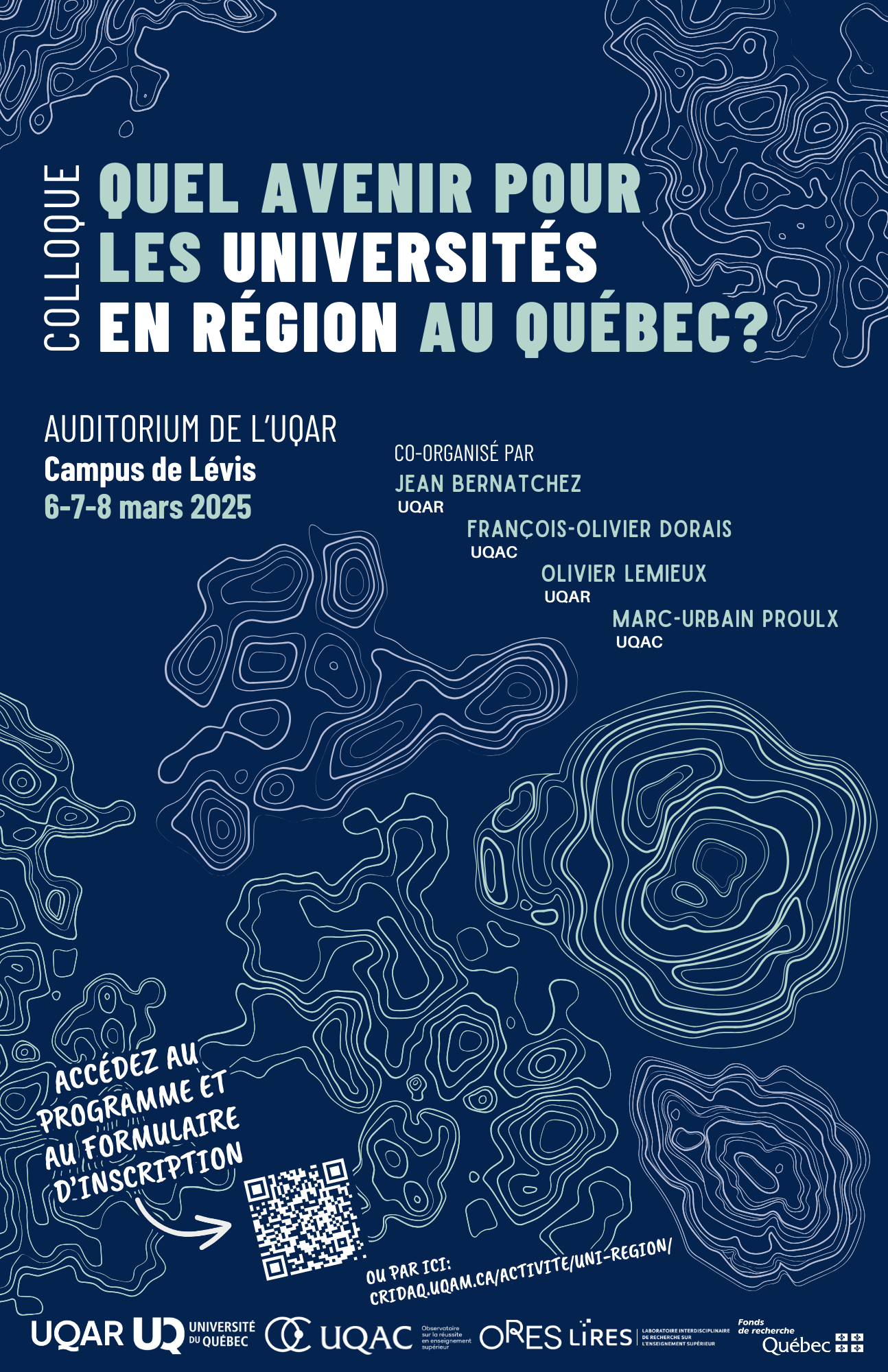

Du 6 au 8 mars 2025, le campus de Lévis de l’Université du Québec à Rimouski (UQAR) a accueilli un colloque d’envergure portant sur l’avenir des universités en région au Québec. Initié par des professeurs de l’UQAR et de l’UQAC et organisé avec l’aide de plusieurs partenaires, ce rassemblement a permis de réfléchir collectivement aux défis et aux opportunités de ces institutions. En abordant des thématiques comme l’accessibilité, le financement, l’ancrage territorial, l’internationalisation et l’innovation pédagogique, ce colloque a permis de poser un certain nombre de diagnostics et de formuler des pistes d’action pour assurer la pérennité de ces établissements d’enseignement supérieurs en région.

Les universités en région, à l’image des cégeps, jouent un rôle central dans le développement scientifique, social et économique du Québec. Elles assurent une formation de proximité, favorisent la rétention des jeunes et participent activement à la vitalité des territoires. Toutefois, elles font face à des défis importants liés au financement, à l’attractivité et à la transformation des modèles universitaires.

Ce colloque a mis en lumière les défis communs aux universités en région, tant au Québec qu’ailleurs, et il a offert un cadre de réflexion collectif pour envisager leur avenir.

Démarche

L’Observatoire sur la réussite en enseignement supérieur (ORES) a joué un rôle clé dans l’animation des discussions et la structuration des réflexions du colloque. La démarche adoptée reposait sur plusieurs outils de consultation et de participation active des intervenants :

- Des séances participatives ont été organisées pour recueillir les perceptions et les propositions des acteurs;

- Un Padlet1 a été mis à disposition des participants et participantes afin de leur permettre de partager leurs idées, leurs préoccupations et leurs pistes d’action de manière continue;

- Des affiches et post-it ont été mis à la disposition des participants et participantes afin de faire émerger des enjeux et des solutions de manière spontanée;

- Les échanges ont été analysés et structurés par l’ORES, permettant d’identifier les grands axes de réflexion – autrement dit les « diagnostics » posés lors de l’évènement – et les pistes d’action issues du colloque.

Cette approche a favorisé une participation large et diversifiée, donnant la parole aux membres du personnel universitaire, aux étudiants, aux chercheurs et aux acteurs présents lors de l’évènement. Les prochaines lignes présentent ces diagnostics et pistes d’action.

Diagnostics

a. Une identité universitaire à affiner et à renforcer

L’une des discussions récurrentes portait sur la tension entre l’affirmation d’une mission propre aux universités en région et le risque que cette spécificité ne soit diluée dans des orientations institutionnelles trop générales ou centralisées. D’un côté, ces universités souhaitent se distinguer en mettant de l’avant leur ancrage territorial et leur rôle sociétal spécifique. De l’autre, elles doivent composer avec une pression institutionnelle qui tend à les aligner sur les modèles des grandes universités urbaines. Ce débat a mis en exergue l’importance de trouver un équilibre entre différenciation et complémentarité avec le reste du réseau universitaire.

b. Une accessibilité fragilisée par des contraintes structurelles

L’accessibilité aux études universitaires en région demeure un enjeu majeur. Plusieurs facteurs la compromettent:

- L’insécurité alimentaire et le manque de logements abordables sont des obstacles significatifs;

- L’offre de services de soutien, notamment en santé mentale et en accompagnement académique, demeure insuffisante;

- La faible présence étudiante dans certaines discussions stratégiques illustre un angle mort préoccupant dans la gouvernance universitaire.

Les participants et participantes ont souligné la nécessité d’améliorer la collecte et l’analyse des données sur la réalité étudiante en région afin de mieux adapter les politiques institutionnelles.

c. Un financement à repenser

Le modèle de financement des universités en région ne tient pas suffisamment compte de leurs réalités spécifiques : financement en recherche moins élevé, tension entre culture de proximité et déterritorialisation par le numérique, déclin démographique des régions, rétention des étudiants de premières générations, croissance des populations étudiantes autochtones, manque d’effectif, embellie du recrutement international, etc.

Plusieurs souhaits ont été émis par les participants et participantes :

- Un rattrapage financier pour les universités en région du réseau de l’Université du Québec, afin d’assurer un développement équitable;

- Un modèle de financement tenant compte non seulement du nombre d’étudiants et d’étudiantes, mais aussi de l’impact économique et social des établissements;

- Un soutien accru à la recherche en région, notamment dans les disciplines des sciences humaines et sociales, souvent négligées dans les politiques de financement.

d. La nécessité d’une vision commune et d’une solidarité institutionnelle

Un besoin d’unité et de concertation a été largement exprimé. Plusieurs personnes intervenantes ont soulevé l’idée d’un observatoire ou d’une instance de coordination – peut-être à l’image du Regroupement des cégeps de régions – permettant de mieux structurer les actions des universités en région. Une telle initiative favoriserait le partage d’informations, la mutualisation des ressources et une reconnaissance accrue des enjeux propres à ces établissements.

e. L’engagement territorial et le rôle des universités comme acteurs de développement

Les universités en région doivent jouer un rôle actif dans leur communauté. Plusieurs propositions ont émergé :

- Renforcer les partenariats avec les milieux sociaux, culturels et économiques;

- Valoriser l’apport des universités dans le développement des régions, notamment en matière d’innovation et d’entrepreneuriat étudiant;

- Favoriser une meilleure reconnaissance du rôle des universités en région par les acteurs politiques et économiques.

f. L’intégration des savoirs autochtones

Les discussions ont aussi mis en lumière la nécessité d’intégrer les perspectives autochtones dans les formations et la gouvernance universitaire. Il s’agit notamment :

- D’adapter les rythmes d’apprentissage aux réalités autochtones;

- D’intégrer davantage les savoirs autochtones dans les curriculums, c’est-à-dire les connaissances, pratiques et traditions propres aux peuples autochtones;

- De développer des relations de collaboration respectueuses avec les communautés.

Pistes d’action

À la suite des échanges et réflexions du colloque, plusieurs recommandations ont émergé :

- Revendiquer un financement mieux adapté aux réalités des universités en région, en prenant en compte leur impact territorial et non seulement leur population étudiante;

- Renforcer la collecte et l’analyse de données : sur les étudiants et étudiantes et sur les dynamiques universitaires en région afin d’éclairer les décisions politiques et administratives;

- Promouvoir une identité forte et solidaire du réseau de l’Université du Québec, tout en valorisant les spécificités régionales;

- Créer une instance de coordination ou un observatoire favorisant le partage des meilleures pratiques et la défense des intérêts des universités en région;

- Favoriser l’engagement universitaire dans les milieux en développant des collaborations avec les acteurs locaux et en soutenant l’entrepreneuriat étudiant;

- Intégrer pleinement les perspectives autochtones dans la gouvernance et les curriculums universitaires;

- Faire évoluer l’offre de formation pour mieux répondre aux réalités des étudiants et étudiantes et aux besoins des régions en transition.

Conclusion

Le colloque « Quel avenir pour les universités en région au Québec? » a permis engager une réflexion collective sur le rôle et l’évolution de ces établissements dans un contexte social et économique en profonde mutation. Loin d’être de simples succursales des grandes universités urbaines, les universités en région ont une mission singulière qu’il importe de reconnaître et de renforcer.

L’avenir de ces institutions ne repose pas uniquement sur des ajustements administratifs ou des décisions budgétaires. Il exige une mobilisation collective et une reconnaissance accrue de leur valeur par l’ensemble de la société québécoise. Assurer leur pérennité, c’est investir dans la vitalité des régions et dans un modèle universitaire inclusif et diversifié. C’est aussi honorer la mission de démocratisation et d’accessibilité géographique de l’enseignement supérieur, qui est l’un des piliers fondateurs du système universitaire public québécois.

Le débat amorcé lors de ce colloque devra se poursuivre, afin d’assurer un avenir où les universités en région continueront de jouer un rôle essentiel dans le développement du Québec. Pour l’instant, le présent dossier entend offrir à la communauté scientifique d’ici et d’ailleurs un accès aux échanges, positions, données et discours prononcés à l’occasion de cet évènement. Bonne lecture et bonne écoute.

- 1

Un Padlet est une application en ligne qui permet de créer des murs collaboratifs virtuels, sur lesquels les utilisateurs peuvent publier et organiser divers contenus (textes, images, liens, documents, etc.) en temps réel.

- François-Olivier Dorais

UQAC

Professeur agrégé à l’Université du Québec à Chicoutimi, François-Olivier Dorais enseigne l’histoire du Québec et du Canada aux XIXe et XXe siècles, l’histoire régionale, l’historiographie et l’initiation à la recherche historique. Ses recherches se partagent entre l’histoire culturelle et intellectuelle au Québec, l’historiographie, l’histoire de la culture savante et l’histoire des francophonies minoritaires au Canada. Membres des comités de rédaction des revues Mens et Recherches sociographiques et co-directeur de la collection « Fabrique d’histoire » aux Presses de l’Université Laval, il est notamment l’auteur de L’école historique de Québec. Une histoire intellectuelle (Boréal, 2022) et co-auteur (avec Louise Bienvenue) de Profession historienne? Les femmes dans la production et la diffusion des sciences historiques, XIXe-XXe siècles (PUL, 2023).

- Olivier Lemieux

UQAR

Professeur en administration et politiques de l’éducation à l’Université du Québec à Rimouski (campus de Lévis), Olivier Lemieux s’intéresse principalement à l’analyse politique de l’éducation et de l’histoire de l’éducation au Québec. Il a obtenu la Médaille de l’Assemblée nationale du Québec pour ses travaux de maîtrise, le Prix commémoratif Cathy James pour ses travaux de doctorat et le prix Publication en français Louise-Dandurand du Fonds de recherche du Québec – Société et culture pour son ouvrage Genèse et legs des controverses liées aux programmes d’histoire du Québec (1961-2013), publié aux Presses de l’Université Laval en 2021. Il est notamment membre du Centre de recherche interdisciplinaire sur la diversité et la démocratie (CRIDAQ) et du Centre de recherche interuniversitaire sur la formation et la profession enseignante (CRIFPE).

- Jean Bernatchez

UQAR

Jean Bernatchez est professeur-chercheur à l'UQAR. Politologue, il détient un doctorat en administration et politique scolaires de l'Université Laval. Il possède en outre une expérience préalable de 25 ans en gestion de l'enseignement supérieur et de la recherche. Il dispense ses cours dans le contexte du DESS en administration scolaire et de la maîtrise en sciences de l'éducation. Membre du comité de direction du réseau PÉRISCOPE sur la persévérance et la réussite scolaires, il est aussi membre du Groupe de recherche interdisciplinaire sur le développement régional de l'Est du Québec (GRIDEQ), membre du Laboratoire interdisciplinaire sur l'enseignement supérieur (LIRES), chercheur associé au Centre de transfert pour la réussite éducative du Québec (CTREQ) et membre de l'Équipe de recherche et d'intervention sur l'organisation du travail des directions d'établissement d'enseignement (GRIDE). Il publie et communique les résultats de ses travaux au Québec et à l'étranger. Père de quatre jeunes adultes, il est sept fois grand-père et se révèle un citoyen engagé.

Vous aimez cet article?

Soutenez l’importance de la recherche en devenant membre de l’Acfas.

Devenir membre

Commentaires

Articles suggérés

Infolettre