Cet article présente de manière synthétique un tournant dans les principes d’organisation spatiale des universités, offrant un aperçu d’une transcription nationale de tendances internationales à la compétition et à la visibilité. Les critiques des postulats et des conséquences de ces politiques publiques sont ensuite exposées, portant l’attention sur le devenir des sites universitaires de petite taille. Cela ouvre la réflexion sur le primat donné aux objectifs de productivité scientifique sur d’autres missions universitaires, portées et incarnées par les universités, notamment de proximité.

Jusque dans les années 1960, la carte universitaire en France métropolitaine se composait de 16 universités, qui accueillaient un nombre réduit d’étudiant·es (environ 10 % d’une génération). Puis, deux vagues de massification étudiante se déploient dans les années 1960 puis 1980, en raison d’une augmentation générale de la population et d’objectifs politiques de démocratisation de l’accès à l’enseignement supérieur.

De nombreuses universités et instituts de formation sont alors créés à l’initiative des collectivités locales souhaitant renforcer leur ville par une fonction universitaire, et par planification de l’État visant à décongestionner les grands centres urbains universitaires et rééquilibrer le territoire1. « En quelques décennies, l’université glisse d’un statut de service limité et rare à un service public de relative proximité » (Soldano, 2021 : 47).

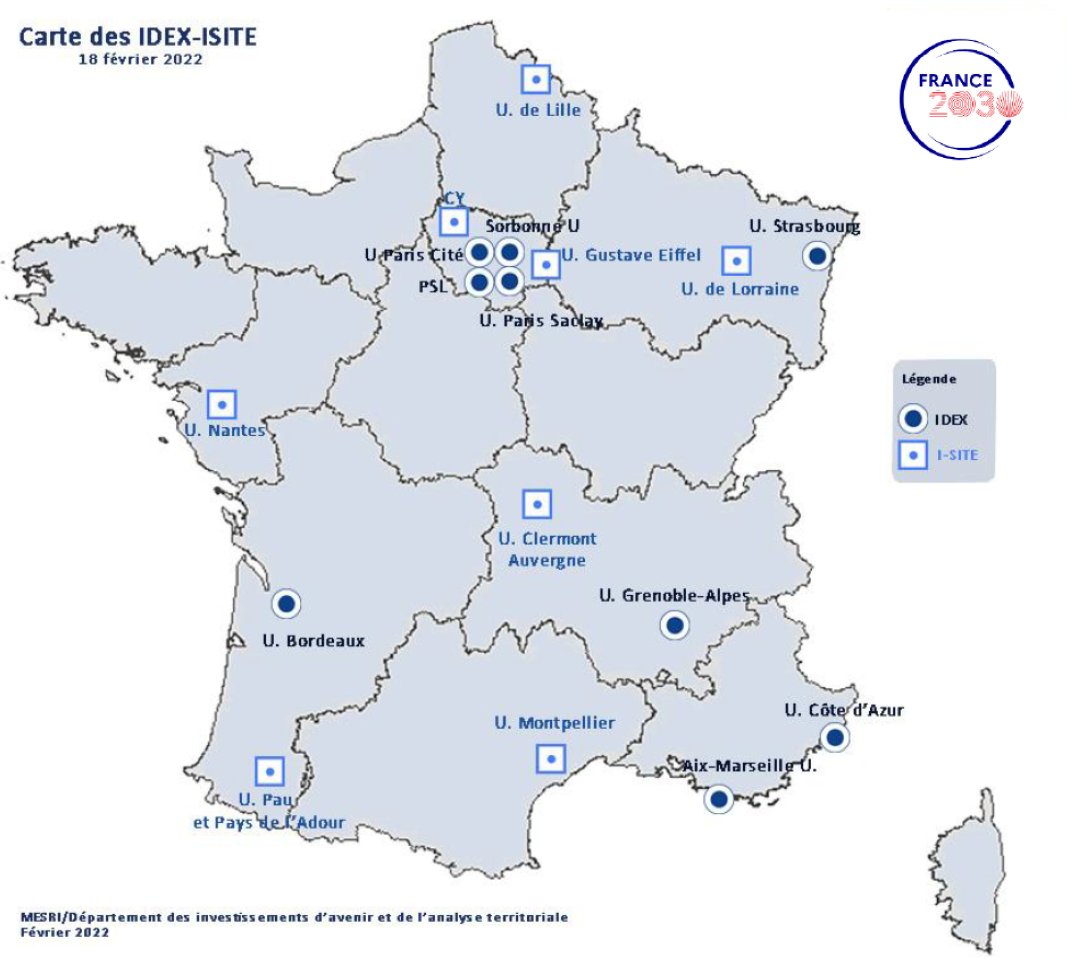

Ce développement rapide et conséquent abouti à une répartition dense des implantations universitaires. Actuellement les 64 universités publiques en France métropolitaine2 répartissent leurs campus dans 150 agglomérations (Baron, 2023), ce chiffre augmentant considérablement si on considère l’ensemble des établissements d’enseignement supérieur (universités, mais aussi écoles d’ingénieur, instituts techniques, etc.). Ce maillage fin du territoire français suit néanmoins la hiérarchie urbaine (voir figure 1) : les effectifs étudiants se concentrent dans les grandes métropoles, Paris en tête (Baron, 2023 ; Soldano, 2021).

En prenant en compte l’ensemble des formations d’enseignement supérieur, on compte 218 villes dites « petites et moyennes » (moins de 200 000 habitants d’après les seuils statistiques des politiques publiques) qui proposent une formation supérieure, représentant 16% des effectifs étudiants totaux3. Ces « universités de proximité », parfois appelées « sites universitaires de ville moyenne » (SUVM) ou « pôles d’enseignement supérieur de proximité » (PESP) dans la littérature institutionnelle sont des sites présents dans les villes petites et moyennes et dont les effectifs ne dépassent pas 15 000 étudiants (rapport Goulard 2007, cité dans Soldano, 2021 : 50-52).

Pendant 50 ans, l’égalité d’accès à l’enseignement supérieur et l’équilibre territorial ont constitué, si ce n’est une réalité aboutie, du moins des principes directeurs des politiques publiques concernant les universités. Les sites universitaires dits de « proximité » ont joué un rôle important dans ces dynamiques de démocratisation et de densification de la carte universitaire.

Pendant 50 ans, l’égalité d’accès à l’enseignement supérieur et l’équilibre territorial ont constitué, si ce n’est une réalité aboutie, du moins des principes directeurs des politiques publiques concernant les universités.

Depuis les années 2000, dans une visée de productivité bibliométrique et de visibilité internationale, ces principes d’organisation spatiale du système d’enseignement supérieur et de recherche ont connu un tournant. Les politiques publiques de financement, d’évaluation et de gouvernance des universités, définies par l’État, portent désormais des objectifs de fusion des établissements et de concentration des financements sur quelques pôles universitaires uniquement (Vergnaud, Noûs, 2023). La valorisation de la visibilité internationale et la mise en compétition des établissements entre eux pour se distinguer et obtenir des ressources interrogent le futur des sites universitaires de petite taille.

Le pilotage public des universités françaises :

des logiques de concentration et de compétition

Depuis plus de vingt ans, les universités publiques françaises font l’objet de nombreuses réformes menées par l’État, dans le but d’accroitre leur productivité en recherche, leur visibilité à l’échelle internationale et leur attractivité pour les étudiant.es, chercheur·es et investissements. Cette dynamique suit une tendance à l’échelle mondiale : un certain nombre de principes d’action (Musselin, 2008) sont formalisés et véhiculés par des institutions et politiques nationales et internationales (telles que la stratégie de Lisbonne, puis Horizon 2020 pour l’Union européenne). Les institutions et activités universitaires sont de plus en plus considérées comme des moteurs de croissance dans une économie de la connaissance, participant à la métropolisation et au développement économique des territoires en particulier via l’innovation et le transfert technologiques. Parallèlement, l’internationalisation de l’enseignement supérieur et la médiatisation de classements conduisent les dirigeants à vouloir accroître la visibilité des universités françaises, symboles d’une compétitivité nationale. Pour cela, les objectifs sont de faire émerger 5 à 10 principaux pôles universitaires en France, et d’améliorer leur réputation, par exemple par leur place dans les classements, comme celui de Shanghai.

...les objectifs sont de faire émerger 5 à 10 principaux pôles universitaires en France, et d’améliorer leur réputation, par exemple par leur place dans les classements, comme celui de Shanghai.

Pour atteindre ces objectifs, une première politique a consisté à inciter (par des financements fléchés) puis à obliger (par des lois)4 les universités à se regrouper ou à fusionner dans une même structure administrative et sous le même nom. L’idée était de concentrer les étudiant·es, les personnels, les chercheur·es universitaires pour atteindre une masse critique et créer un effet de seuil qui démultiplierait les publications. De plus, les regroupements d’établissements (universités, écoles d’ingénieur, instituts de recherche, etc.) sont censés améliorer une cohérence de l’enseignement supérieur et de la recherche à une échelle régionale et encourager les partenariats avec les acteurs locaux.

Un deuxième levier a consisté à changer la manière de financer les universités publiques pour concentrer les financements vers celles considérées comme les plus performantes (Soler, 2021). Les universités publiques françaises fonctionnent avec une part majoritaire de financements publics (près de 80% de leur budget) (Calviac, 2019 : 55) appelée « subventions pour charge de service public ». Le montant global est déterminé dans le cadre de la loi de finances annuelle, puis réparti entre établissements selon la masse salariale, le nombre d’étudiant·es, les aides sur critères sociaux, et en partie selon la capacité de négociation des présidents d’universités directement avec le ministère de l’Enseignement Supérieur et la Recherche. Depuis les années 2010, suivant un paradigme néolibéral internationalisé5, l’État français a changé sa manière de financer les universités, en augmentant la part variable des ressources alors attribuées à un petit nombre d’universités. Les universités fusionnées ou regroupées sont mises en concurrence puis sélectionnées par le biais d’appels à projets très sélectifs. Cette compétition par réponse à appels à projets existe pour les projets de recherche depuis les années 1960, mais elle s’est renforcée dans les années 2000. Elle s’est étendue et concerne désormais l’ensemble du fonctionnement des universités, comme des activités de formation, la transition numérique et la rénovation des campus. Ces politiques dites « politiques d’excellence » concentrent les moyens publics matériels et symboliques (effet de réputation) sur un petit nombre d’établissements pour une durée limitée (voir figures 1 et 2). Cette mise en compétition des établissements repose sur un troisième levier : le transfert de responsabilité. Ce n’est plus l’État qui est responsable de fournir les fonds suffisants aux universités pour qu’elles prennent en charge un service public d’enseignement et de production scientifique dans un territoire donné. Ce sont les établissements qui — ayant une autonomie de gestion6 croissante — sont rendus responsables de leur succès ou de leur échec dans la compétition, légitimant alors une répartition inégalitaire des financements.

Ce sont les établissements qui — ayant une autonomie de gestion croissante — sont rendus responsables de leur succès ou de leur échec dans la compétition, légitimant alors une répartition inégalitaire des financements.

Critiques quant aux postulats et effets de ces politiques publiques

Plusieurs critiques à l’égard de ces politiques ont été développées, certaines communes à l’international et d’autres plus spécifiques à la France.

Un premier élément est celui de l’effet néfaste de la course à la publication sur la qualité de la science et le sens donné au travail. Cela rejoint la littérature internationale concernant l’extension des logiques de marchandisation et de capitalisme académique au domaine de la production scientifique et de l’enseignement.

D’autre part, la logique de la concentration peut être interrogée à plusieurs titres. Son effet pour la productivité scientifique peut être considéré comme un « mythe rationnel »7. Il n’existe pas d’effet de seuil à partir duquel la concentration de chercheurs crée un effet démultiplicateur de publications. Le rapport est proportionnel : c’est la création de postes, et non leur concentration qui participe à augmenter le nombre de publications (Grossetti et al. 2020).

De plus, les fusions et regroupements administratifs complexifient la gouvernance, et créent des tensions ou des effets d’éloignement au sein du nouveau périmètre. En effet, les différents établissements intégrés à l’université regroupée correspondent toujours à un campus situé dans une ville, et se retrouvent en concurrence : les financements de l’État qui auparavant leur parvenaient directement sont désormais attribués à l’université fusionnée qui elle-même redistribue ces financements en son sein. Les modalités de cette redistribution créent des tensions, par exemple lors d’une compétition interne entre deux établissements de taille ou de profils comparables (en termes de disciplines, d’effectifs académiques ou de taille de la ville). Certains sites de petite taille se retrouvent moins associés aux décisions de l’université regroupée ou fusionnée, avec un sentiment d’invisibilisation ou de délaissement de la part de la nouvelle gouvernance (Tallec, Vergnaud à paraître). Dans un contexte d’austérité budgétaire à l’échelle nationale, certains établissements de petite taille s’investissent alors moins dans la gouvernance à l’échelle de l’université fusionnée et mènent des stratégies d’autonomisation en cherchant à se financer par des partenariats de proximité (recherche et développement avec des acteurs publics et privés locaux, création de formations en alternance en entreprise plus rémunératrices). Ainsi, des mesures de fusion ou regroupement censées créer des interactions productives pour la recherche et des économies d’échelle aboutissent paradoxalement à une complexification de gouvernance et un éloignement des établissements au sein du nouveau périmètre.

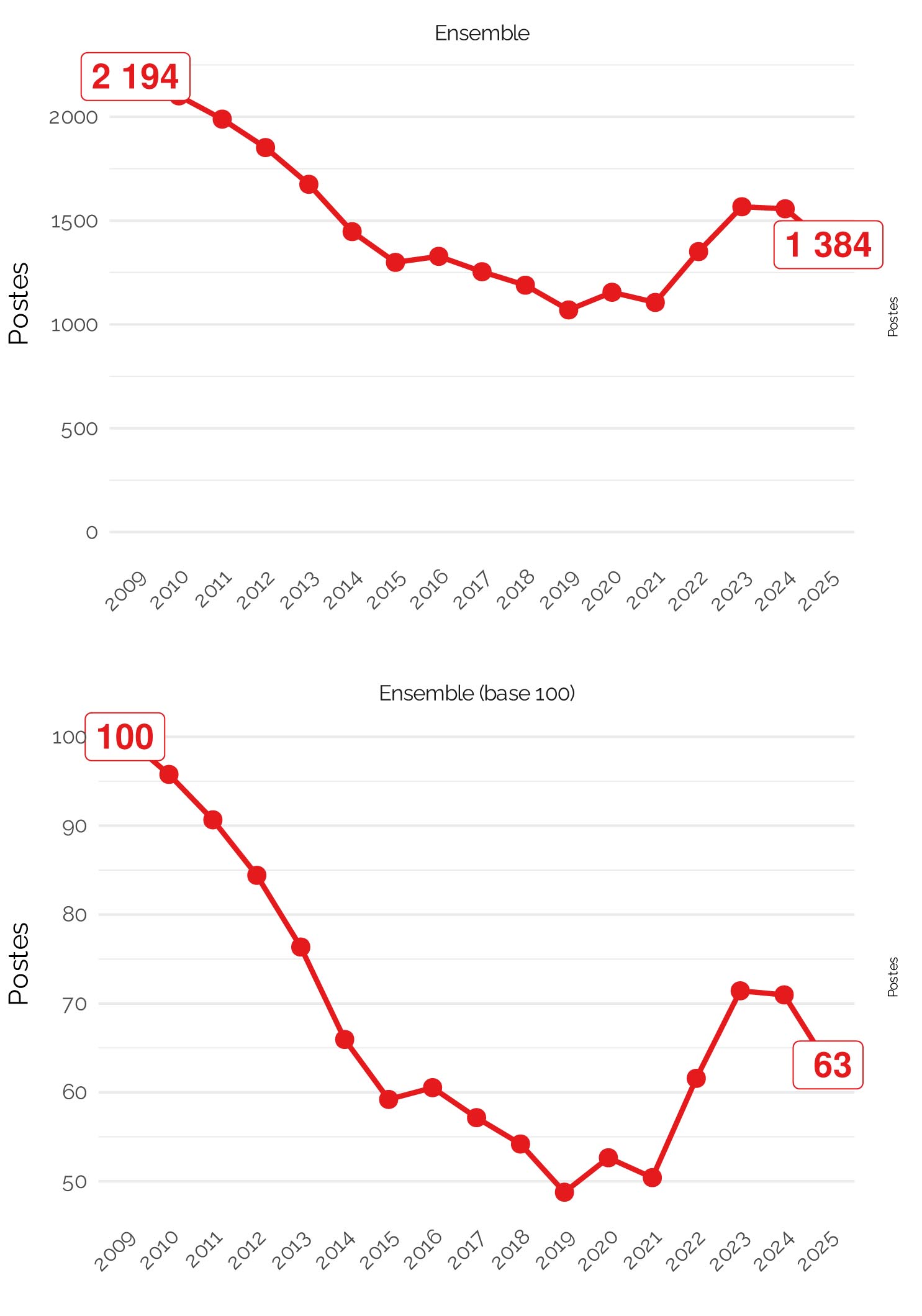

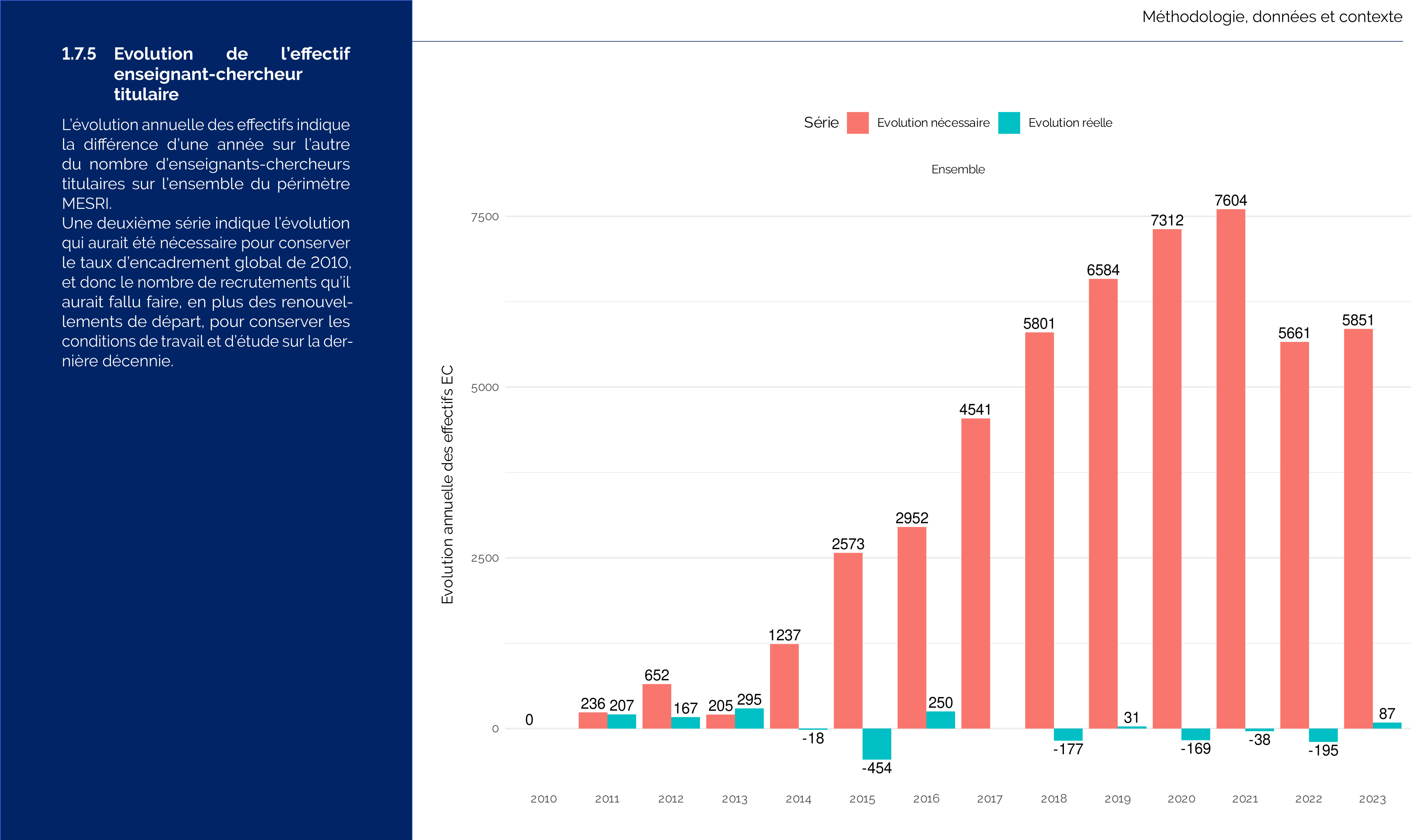

Enfin, le principe de concentration des financements et des postes s’écarte et contrevient au fonctionnement réticulaire de la production scientifique (Maisonobe et coll. 2016). Au contraire, la coopération en réseau et la production des villes moyennes restent centrales et croissantes dans la productivité scientifique en France (Grasland et coll., 2020). Or, dans le contexte de baisse générale des financements pérennes (subventions, voir figure 3), de chute du recrutement d’universitaires permanents (voir figures 4 et 5) et d’augmentation du nombre d’étudiant.es (voir figure 6), les financements variables (appels à projets d’excellence) se concentrent sur quelques pôles universitaires seulement, majoritairement situés dans de grandes villes (Baudet-Michel et coll. 2020)

...le principe de concentration des financements et des postes s’écarte et contrevient au fonctionnement réticulaire de la production scientifique.

Envisager d’autres logiques spatiales pour les universités françaises?

Face à ces critiques, quels sont les éléments qui pourraient être mobilisés pour soutenir une autre vision de l’organisation territoriale des universités, revalorisant notamment la proximité ?

Une première inflexion des politiques publiques est notable : on observe un léger questionnement du paradigme de la concentration métropolitaine en termes d’aménagement du territoire en général. En effet, des mouvements sociaux récents (comme les revendications des Gilets jaunes en 2018) sont en partie interprétés par les pouvoirs publics comme un sentiment de délaissement des populations hors des métropoles. De même, les pratiques mobilitaires et résidentielles après la pandémie de COVID-19 dans un contexte de développement du télétravail poussent également à repenser et renforcer les liens entre les pôles d’emplois des grandes villes et les zones attractives de résidence (permanente ou temporaire). Ces réflexions sont également nourries de critiques académiques remettant en cause les effets escomptés de la métropolisation, dénonçant une « mythologie CAME - Compétitivité, Attractivité, Métropolisation, Excellence » (Bouba-Olga et Grossetti, 2018) peu démontrée ou effective.

Si le contexte français se caractérise par une légère inflexion quant au paradigme métropolitain, il est surtout marqué par des politiques d’aménagement du territoire visant à redynamiser les centres-villes des petites et moyennes villes (par exemple le programme « Action Cœur de Ville » lancé en 2017). Celles-ci subissent – avec des variations régionales - une dévitalisation économique et démographique depuis une vingtaine d’années (perte de population, vieillissement et paupérisation des habitants, fermeture ou déménagement en périphérie de commerces et de services publics…). Dans ce contexte, les implantations universitaires sont considérées comme des outils de stabilisation démographique et de soutien économique : maintien d’une population (étudiante et de personnels universitaires) facteur d’animation et de consommation en centre-ville; création de logements pour étudiants; formation de main-d’œuvre adaptée au bassin d’emploi local; soutien à l’innovation technique, sociale et politique; partage de projets et d’infrastructures sportives et culturelles entre ville et site universitaires, etc. Des associations d’élus de collectivités mènent depuis plusieurs années un travail de production de documentation8 et d’influence auprès des politiques publiques pour promouvoir ces missions universitaires et infléchir les choix budgétaires actuels9. De même, côté universitaire, des président·es d’universités situées hors des grands pôles métropolitains se sont organisé.es en associations (réseau des Petites et Moyennes Universités, devenu aujourd’hui l’AUREF Alliance des Universités Recherche et Formation) et ont produit des tribunes s’adressant aux responsables politiques10.

Ces revendications mettent en lumière le fait que les politiques publiques menées par l’État depuis les années 2000 se concentrent sur la production scientifique, imposant des mesures dédiées au champ scientifique à l’ensemble des activités universitaires. Les objectifs de productivité et de visibilité en recherche prédominent, transformant les universités au nom d’une visée de recherche (champ scientifique), et laissant dans l’ombre d’autres missions incarnées par les universités (champ universitaire). Par la concentration et la mise en compétition, les réformes françaises organisent une spécification fonctionnelle des universités, certaines étant censées se spécialiser vers une recherche dite « intensive » valorisée et financée par les appels à projets, et d’autres vers des missions moins promues de formation et de socialisation étudiante, d’animation scientifique et intellectuelle, de service aux entreprises et aux communautés à une échelle plus locale. Ainsi cette différenciation des établissements s’accompagne d’une hiérarchisation des missions portées par les universités. Dans le contexte actuel de bouleversements sociaux, politiques et écologiques, la diversité des missions spécifiquement incarnées par l’Université comme institution ne serait-elle pas à remettre au centre des préoccupations et des intérêts des politiques publiques ?

Dans le contexte actuel de bouleversements sociaux, politiques et écologiques, la diversité des missions spécifiquement incarnées par l’Université comme institution ne serait-elle pas à remettre au centre des préoccupations et des intérêts des politiques publiques ?

De plus, cette différenciation et cette hiérarchisation contribuent à classer de manière simplificatrice les universités sur un rapport taille-échelle-missions : aux grandes universités les missions de recherche fondamentale, d’innovation et de formation sélective dans une visée de compétitivité et de visibilité internationales; aux petits sites, les missions de formation professionnalisante et de recherche applicative à l’échelle locale. Cette vision oublie l’importance de prendre en charge des activités de service aux communautés et une diversité de formations aussi au sein des grands centres urbains; elle oublie aussi que le fonctionnement de la recherche s’organise en réseau (incluant des sites de petite taille selon les spécialisations scientifiques disciplinaires et thématiques) et que la part des sites de petite taille dans la production scientifique (y compris fondamentale) correspond à leur proportion en nombre de chercheurs, voire davantage, sur des sujets spécialisés.

Enfin, les dynamiques actuelles de différenciation et de hiérarchisation des universités creusent les écarts entre elles, en termes de missions prises en charge, mais aussi dans leurs capacités à fournir des conditions d’exercice et d’études équitables sur l’ensemble du territoire français. Ce sont alors les principes d’équité, d’équivalence et d’équilibre territorial, qui caractérisent le service public d’enseignement supérieur et de recherche français et qui participent d’une identité professionnelle universitaire, qui sont mis à mal (Vergnaud, Noûs, 2023).

Bibliographie

- Baudet-Michel Sophie, Berroir Sandrine, Grasland Claude, Guérois Marianne, Madelin Malika, Maisonobe Marion, Pistre Pierre, Ronchail Josyane, Zanin Christine, 2020, « Vers une désertification scientifique et universitaire du territoire français ? », [halshs-02943730].

- Baron Myriam, 2023, « L’enseignement supérieur au prisme de l’université française : entre évolutions et transformations », Diversité. Revue d’actualité et de réflexion sur l’action éducative, n°202, volume 1, [URL : http://journals.opene dition.org.sid2nomade-2.grenet.fr/diversite/3860, consulté le 18/07/2025]

- Bouba-Olga Olivier, et Grossetti Michel, 2018, « La mythologie CAME (Compétitivité, Attractivité, Métropolisation, Excellence) : comment s’en désintoxiquer ? », [hal-01724699v2].

- Calviac Stéphane, 2019, « Le financement des universités : évolutions et enjeux », Revue française d’administration publique, n° 169 (1), p. 51‑68.

- Chareyron Victor, Harari-Kermadec Hugo, Martinet Gilles, 2022, « Des centres aux périphéries du système universitaire : visualiser la différenciation sociale et géographique à l’entrée en licence », Urbanités, n° 16, [URL : https://www.revue-urbanites.fr/16-chareyron/, consulté le 18/07/2025].

- Grossetti Michel, Maisonobe Marion, Jégou Laurent, Milard Béatrice, Cabanac Guillaume, 2020, « L’organisation spatiale de la recherche française à travers les publications savantes : régularité des tendances de long terme et désordre des politiques publiques (1999-2017) », [hal-02627291]

- Maisonobe Marion, Grossetti Michel, Milard Béatrice, Eckert Denis,Jégou Laurent, 2016, « The global evolution of scientific collaboration networks between cities: multiple scales », Revue française de sociologie, 57 (3), p. 417‑41.

- Musselin Christine, 2008, « Vers un marché international de l’enseignement supérieur ? », Critique internationale, n° 39 (2), p. 13‑24.

- Soler Coline, 2021, « Le dispositif de financement des Initiatives d’Excellence : instrument de transformation de l’ESR en France », Savoir/Agir, n°57 (3), p. 103‑15.

- Soldano Catherine, 2021, « Paysage universitaire en mouvement : la place des universités petites et moyennes. Problématique et enjeux. », in Identité(s) et universités nouvelles, une question de proximité, Artois Presses Université, 359 p.

- Vergnaud Camille, Noûs Camille, 2023, « Réformes de l’université : transformations des géographies d’un service public français », Diversité. Revue d’actualité et de réflexion sur l’action éducative, n°202, volume 1, [URL : http://journals.openedition.org.sid2nomade-2.grenet.fr/diversite/3844, consulté le 18/07/2025].

FIGURES

Figure 1 : Nombre et répartition spatiale des étudiant.es de l’enseignement supérieur en France

Figure 2 : Concentration des appels à projets dits d’excellence sur un nombre limité et métropolitain d’universités

Figure 3 : Évolution du budget alloué aux universités entre 2005 et 2025

Figure 4 : Évolution du nombre de poste de Maitre de conférences publiés au concours (universitaire permanent) entre 2009 et 2025 en stock et en base 100

Figure 5 : Évolution de l’effectif enseignant-chercheur titulaire (permanent)

Figure 6 : Évolution des effectifs d’enseignant-chercheur, nombre d’étudiant.es et taux d’encadrement entre 2010 et 2023

- 1

Plan « Université 2000 » (1990-1995) puis plan « Université du 3e millénaire » (U3M) (1999-2000).

- 2

Voir notamment le chapitre 1 du rapport Universités et territoires de la Cour des Comptes, janvier 2023, accessible ici (consulté le 24/07/2025).

- 3

Voir par exemple le rapport de juillet 2019 du réseau des associations de collectivités pour l’enseignement supérieur et la recherche, disponible ici (consulté le 24/07/2025).

- 4

Loi de programme pour la recherche de 2006, puis la loi sur l'enseignement supérieur et la recherche de 2013.

- 5

À partir de travaux liminaires de conceptualisation du néolibéralisme (Dardot, Laval, 2010), on peut proposer la définition synthétique suivante : « Ensemble des propositions intellectuelles et des orientations politiques qui visent à étendre les mécanismes de marché et l’éthique de la concurrence à un spectre toujours plus large d’activités sociales, cela en s’appuyant sur une forte intervention de l’État » (Pinson, 2020).

- 6

Stipulée par des réformes législatives (notamment la loi sur les libertés et responsabilités des universités - LRU, 2007 ; et loi de programmation de la recherche - LPR, 2020).

- 7

Croyances et pratiques largement acceptées dans un environnement social ou organisationnel, mais qui reposent en réalité sur des hypothèses simplifiées, erronées ou idéalisées (Meyer, J.W. et B. Rowan. 1977).

- 8

Voir par exemple le rapport de juillet 2019 du réseau des associations de collectivités pour l’enseignement supérieur et la recherche, présentées p.8, disponible ici (consulté le 24/07/2025).

- 9

Voir par exemple l’entretien du délégué général de l’Association des Villes Universitaires de France, intitulé « "Fermer les antennes universitaires, ce serait condamner les villes moyennes à l'appauvrissement", disponible ici (consulté le 24/07/2025).

- 10

Voir par exemple la tribune « Nos universités de territoire ont des atouts à défendre » signée par 14 présidents d’universités pluridisciplinaires hors grandes métropoles régionales publiée dans Le Monde, le 5 juillet 2011, disponible ici (consulté le 24/07/2025) et plus récemment la « Lettre ouverte à Madame la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation » le 24 juin 2022, disponible ici (consulté le 24/07/2025)

- Camille Vergnaud

Université Grenoble Alpes (France)

Camille Vergnaud est enseignante-chercheuse titulaire (maîtresse de conférences) à l’Université Grenoble Alpes (France). Ses travaux portent sur les missions assignées et prises en charge par les universités dans différents modèles nationaux. Elle travaille sur les dimensions spatiales des systèmes d’enseignement supérieur et de recherche, et les stratégies territoriales des acteurs universitaires. Elle s’intéresse également à l’enseignement de la géographie à l’université, en particulier comment une vision de la discipline est portée et légitimée dans les enseignements, selon le positionnement épistémologique de l’enseignant·e, via des choix de contenus et de modalités pédagogiques, explicites ou non.

Vous aimez cet article?

Soutenez l’importance de la recherche en devenant membre de l’Acfas.

Devenir membre

Commentaires

Articles suggérés

Infolettre