Présentée dans le cadre du 92e Congrès de l’Acfas, au sein du colloque « Restituer les savoirs : explorer les formes sensibles de diffusion des savoirs scientifiques et leurs limites », cette contribution prend la forme d’un récit polyphonique articulé autour de la photographie comme mode de restitution. Elle explore comment le sensible (ce qui est perçu, vécu, éprouvé) structure l’attachement des surfeurs québécois à leur pratique, tout en exposant les tensions que soulève le partage d’une expérience à la fois corporelle, intime et située.

Ce texte est le fruit d’un travail d’écriture inspiré par les récits phénoménologiques, dans lesquels l’autre parle à travers moi, si bien que dire « je » revient parfois à dire « nous ». Il s’appuie sur les entretiens menés auprès de vingt surfeurs en Gaspésie, sur la Côte-Nord et aux Îles-de-la-Madeleine, dont les propos sont repris sous forme de verbatims, intégrés tels quels ou légèrement modifiés, afin de laisser émerger une pluralité de voix. Il en résulte un narratif composite, où s’entrelacent l’expérience du terrain et les mots de celles et ceux qui habitent l’espace-vague.

Le surf est ici envisagé comme un prisme analytique apte à révéler une reconfiguration des rapports à l’océan, dans un territoire nordique souvent perçu comme hostile à cette pratique. La vague devient lieu et lien, elle est à la fois espace tangible et dimension existentielle, sacralisée par l’engagement corporel du surfeur. À travers les photographies produites par les participants eux-mêmes, ce récit donne à voir et à ressentir le vécu océanique hivernal, tout en interrogeant le paradoxe de la démocratisation du surf.

Poème d’introduction, clef d’interprétation au récit narratif

Ma vie est froissée, car je suis tributaire de plis de velours marins.

Mon exaltation varie en fonction des aléas climatiques.

Je ne contrôle rien.

Si parfois je m’enracine, le plus souvent je m’arrime.

Libre, exalté et condamné à le rester.

J’aime le vertige, les limites et les tester

Entre deux mondes : journal d’un surfeur québécois

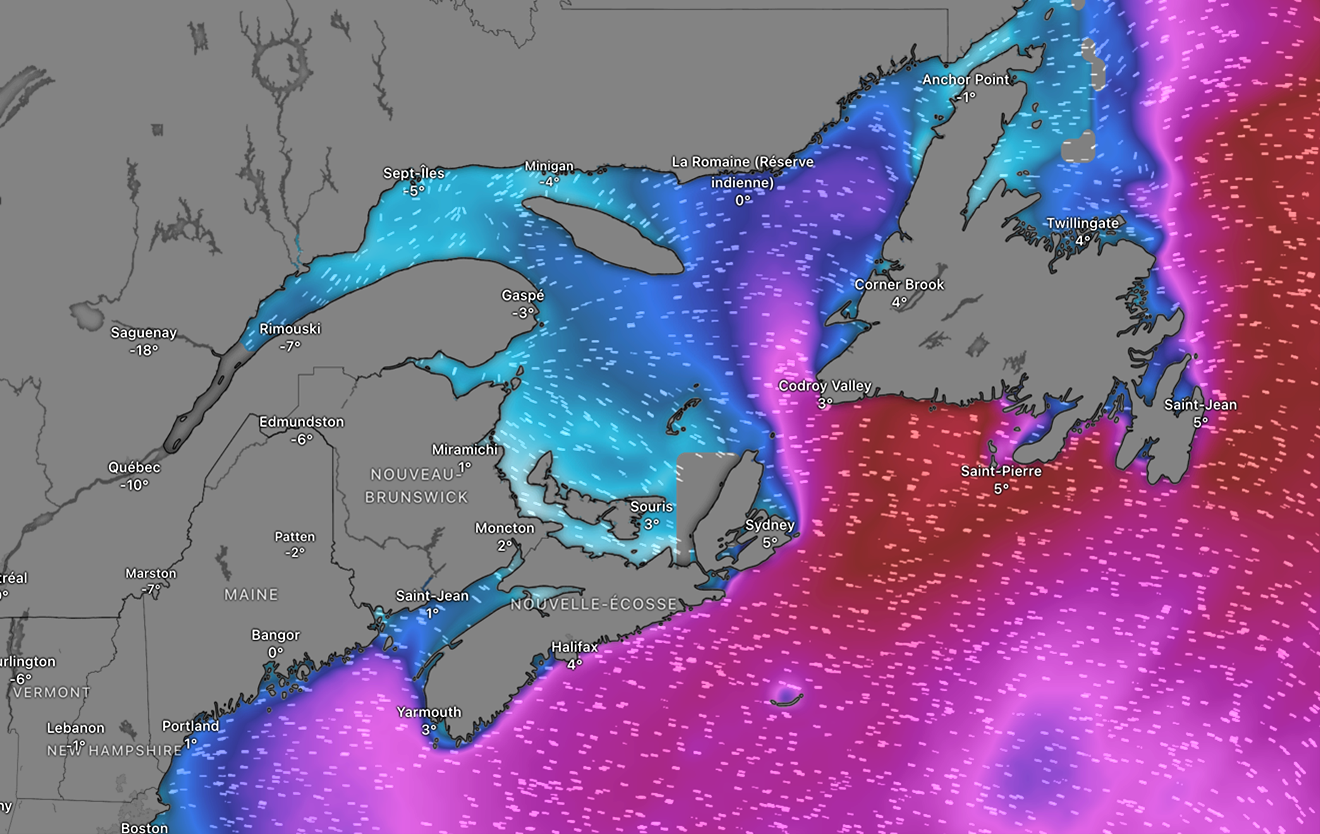

Depuis deux semaines, mes sens sont en éveil, traquant ce système météorologique, guettant son développement comme on attend un vieil ami. Je l’ai vu pour la première fois au réveil, encore entre deux mondes. C’est là que j’ai pu observer cette magnifique mosaïque de couleurs vives en rotation. Le rouge et le violet sont devenus pour moi source de réconfort et d'exaltation, annonçant la promesse de vagues.

Cette tempête me regarde, me reconnaît. Nous ne nous connaissons pas encore intimement, et je ne sais pas s'il me sera permis de la rencontrer. Pourtant, cette simple possibilité suffit à transformer mon existence, à réorienter toute ma vie autour d'elle. Je commence à décoder son langage, à comprendre comment elle respire et comment elle se meut. Je demeure dans cette tension exquise entre désespoir et espoir, conscient des limites de mon pouvoir. Tout est déjà organisé pour que je sois au bon moment au bon endroit, mais je sais qu'elle peut se dérober, me laisser seul sur la berge.

Ce matin, les signes sont là, les mêmes teintes colorent mon application météorologique, mais je retiens mes attentes, je ne laisserai l'excitation m'envahir qu'à la vision des premières vagues déferlantes.

Les signes du rivage

Une énergie singulière vibre en moi ce matin. Le temps habituellement insaisissable s'étire, permettant à ma conscience d'habiter pleinement chaque instant qui se déroule. Il y a dans l’air une frénésie singulière, une frénésie que seuls les marins de rivage peuvent sentir : « Il semble que l’on grée un voilier invisible. Et le vent du large qui l’emportera, déjà circule » (Saint-Exupéry, 1939).

L'application météo m'indique un vent nord-est, et sans même sentir ses bourrasques, j'en reconnais la véracité dans la danse des branches des sapins baumiers qui se dressent devant la maison. Leur ballet s'exécute dans un tempo maîtrisé, révélant un vent puissant prêt à se calmer. La température a franchi le seuil de zéro, en témoignent les cristaux de glace qui dessinent leurs arabesques sur la partie inférieure de la vitre. Il est 8h29. La marée descendra à son point le plus bas à 11h30. L'heure est venue de préparer mon rituel.

L’appel du golfe

J’ai oublié ma combinaison sur le patio devant la maison et la tempête d’hier soir l’a ensevelie. Cela fait déjà plusieurs jours que je ne l’ai pas enfilée. Son odeur m’est familière, réconfortante même. Cette seconde peau représente pour moi l'affranchissement, la suspension momentanée des contraintes terrestres. Pour moi, la combinaison est synonyme de liberté, de pause de travail. Ma planche est prête. J’ai fait chauffer l’eau que je mets dans mon thermos, elle me servira à réchauffer ma combinaison juste avant de l’enfiler.

La tempête nocturne a transformé le paysage. Ma voiture tout comme les sapins est recouverte de neige. Ce matin la température avoisine les -8 degrés Celsius et l’eau est descendue à 0 degré au courant de la semaine. J’ai environ une heure de route avant d’accéder au « spot ». La direction de la houle et du vent, consignée méticuleusement dans mes carnets d'observations au fil des saisons, me dicte ma destination.

Je quitte la maison, persuadé que les astres devraient s’aligner et le golfe du Saint-Laurent devrait se réveiller. Personne ne m’accompagne aujourd’hui, hélas, des empêchements professionnels les retiennent. Je respecte cela, mais dans mon cas je me permets ces sacrifices existentiels. Au vu des rares fois où l’on peut profiter de pareilles conditions, ma vie entière se suspend quand le golfe m'appelle.

La mémoire d’un espace

Cela fait déjà quelque temps que je me suis rendu à ce « spot », la dernière fois on en avait profité avec les amis, il faisait un peu plus chaud. Il y avait plusieurs personnes à l’eau, c’était l’automne.

La douceur automnale avait attiré des visiteurs venus goûter à nos vagues. Cette présence inhabituelle sur nos « spots » suscite en moi des sentiments contradictoires, la fierté de voir notre passion reconnue, mais aussi la crainte secrète de voir se diluer cette relation privilégiée avec le golfe. Heureusement, même en pleine affluence estivale ou automnale, je connais des recoins secrets où communier seul avec le Saint-Laurent.

Aujourd’hui les conditions sont toutes autres. Les rafales nocturnes persistent, faisant tanguer ma voiture comme un navire. La neige a cessé de tomber, mais les conditions de la route demeurent périlleuses. Je m'arrête enfin à ce stationnement improvisé, à une dizaine de minutes de marche du rivage. Je positionne stratégiquement mon véhicule comme un bouclier contre les assauts du vent. Un bac déposé dans la neige devient l'autel de ma transformation, le passage de l'homme terrestre à la créature marine. Le froid mord sauvagement ma chair encore engourdie de sommeil, mais au contact du néoprène, cette douleur se transforme en excitation croissante. Juste avant de les enfiler, je verse de l’eau chaude dans mes mitaines et mes chaussons de néoprène. La métamorphose achevée, je prends ma planche et j’entame la marche de 10 minutes vers le « spot ».

Ce chemin, c’est moi qui l’ai dégagé il y a quelques années. Je soupçonne qu'il suit le tracé d'une ancienne voie innue, abandonnée par le temps. Sur Google Maps, j’avais remarqué la forme et l’orientation de cette baie qui paraissait propice au surf. Par une journée de tempête, je m’étais rendu avec une scie pour ouvrir le chemin. Le souvenir de ma première vision de cette baie vierge reste gravé en moi. Un sentiment vertigineux d'être peut-être le premier à contempler ce lieu avec le regard du surfeur, bien que des générations d'Innus aient habité ces rivages avant moi.

Il n’y avait rien autour. Mon monde se concentrait dans cette baie elle-même cernée par une falaise. J’avais pu cette fois-là surfer cette vague seul au monde. Je me sentais comme un chercheur d'or récompensé après une longue quête.

Face à la contingence

Mais aujourd'hui, parvenu au terme du sentier, quelle ne fut pas ma terrible déconvenue. La tempête, dans sa fureur nocturne, a rendu le golfe chaotique. Les vagues sont désorganisées et le vent tisse des filaments d'écume à leur surface, signe de leur hostilité.

Conscient du diktat implacable de la marée, je ne peux m'attarder. Je reprends ma voiture et file vers un autre « spot », davantage protégé, où les vagues auront peut-être trouvé leur harmonie. Quinze minutes de voiture et une marche de 5 minutes plus tard me voilà devant l’autre endroit. Je peux vite apercevoir la vague.

C’est déjà beaucoup mieux, le vent demeure trop puissant pour des conditions idéales, mais le temps presse et les options s'amenuisent. Je décide de tenter ma chance ici. Cette solitude face à l'immensité est toujours une expérience singulière, je me sens à la fois incroyablement privilégié et terriblement vulnérable, conscient que la moindre erreur pourrait être dangereuse.

La marche

Ma combinaison me protège pour l'instant, maintenant mon corps à une température viable, excepté mes pieds qui sont déjà refroidis par la marche dans la neige. Métamorphosé en loup marin par mon accoutrement, je progresse sur la berge neigeuse qui craque sous mon poids. Je regarde comment les vagues se brisent. Un endroit en particulier semble être meilleur, où les vagues sont plus creuses et plus constantes. J’observe également les mouvements de l’écume dans l’eau pour tenter de comprendre les courants marins, voir où l’entrée dans l’eau sera la plus aisée.

Corps à corps

Le moment est venu. Je m'immerge. Instantanément, une décharge électrique parcourt mon visage exposé au contact de l'eau glaciale. Mon « timing » est mauvais, une série de vagues se forme, dressant devant moi un mur liquide. Je tente désespérément de plonger, agrippé à ma planche, mais la puissance de l'eau me repousse inexorablement vers la rive.

Mes doigts, malgré la protection des gants épais, s'engourdissent rapidement. Je dois reprendre ma progression à la rame, minimisant les plongées sous les vagues pour préserver ma chaleur corporelle. Enfin, la série s'apaise, m'offrant une fenêtre pour franchir la barrière de vagues.

Ça y est, j’ai réussi, à la rame, à atteindre l’endroit désiré contre vents, marées et courants. Les conditions ne sont pas évidentes aujourd’hui et il fait froid. L’adrénaline s’empare de moi. C’est seulement loin du rivage, au contact des vagues, que je prends conscience de la précarité de la situation. J’essaye de ne pas y penser, mais les pires scénarios défilent dans ma tête. Il faut que je sorte de mes pensées, je dois être complètement présent et attentif.

Le mouvement constant devient impératif pour empêcher mon corps de se figer. Chaque geste prend une dimension sacrée, dialogue conscient avec mon environnement. Mes sens s'aiguisent, je contemple la houle frappant les rochers glacés et un frisson parcourt ma colonne vertébrale. J’essaye de lire dans les mouvements des vagues, je regarde le clapot de l’eau pour voir celles qui seront le mieux protégées du vent, je regarde leurs ombres pour voir la manière dont les vagues se forment sous la lumière pâle de l’hiver.

Décryptant le langage du golfe du Saint-Laurent, j’aperçois une première vague qui s’approche. Je rame avec vigueur pour me positionner exactement là où sa lèvre commencera à se courber, m'invitant dans son mouvement. Allongé tout du long, je sens l’énergie et le mouvement de la vague qui commence à faire émerger le nez de ma planche. Je glisse sans effort, porté par cette énergie naturelle.

À ce moment même, je sais qu’il est temps d’orienter ma planche pour suivre la courbe de la vague et de me lever. La sensation est indescriptible, bien que ma vision soit troublée par ces cheveux marins sculptés par le vent. Dans cette semi-cécité, j'ai l'impression de me lever au cœur même d'un mur d'eau glaciale. Je pensais que la vague allait me prendre, mais ce ne sera pas celle-ci, la Nature en a décidé autrement. Avec un vent pareil, je n’y arrive pas pour le moment. En plus de me cacher la vision, le vent m’empêche de réussir à descendre dans la vague et me garde toujours en suspens.

L’accueil

Soudain, comme en réponse à mes pensées, les nuages s'écartent pour laisser filtrer un rayon de soleil, révélant une nouvelle vague qui se forme au large. Cette vision me ramène instantanément vers mon corps. Cette fois, je m’élance plus serein sur la vague, l’adrénaline étant quelque peu tombée, me sentant moins effrayé par les éléments m’entourant, ayant établi mes repères. Cette vague est moins imposante, mais cette fois, elle m'accepte, me permettant enfin de glisser dessus.

Quel sentiment - je pense que personne ne pourra jamais comprendre ce que je viens de vivre. Chaque vague devient pour moi un moment incroyable et inexplicable. Être propulsé par cette énergie naturelle, chercher l'harmonie parfaite avec elle pour canaliser son énergie... Je vis ce que les mystiques nomment un « moment de grâce », cette suspension du temps ordinaire, cette intensification du vécu. En ramant pour revenir en attraper une autre, je prends enfin conscience de l’intégralité de ce qui m’entoure. L'harmonisation s'est opérée, je ne suis plus un intrus dans ce paysage, j'en suis devenu un élément constitutif.

En attendant la prochaine vague, la distance entre moi et l’océan qui m’effrayait au début de la session tend à diminuer. Je sens que je la comprends mieux et qu’elle m’accepte en son sein. Cette communion profonde semble s'effacer de ma mémoire entre chaque session, mes rencontres avec l'eau demeurant trop espacées, mais la reconnexion s'établit toujours avec une intensité fulgurante. Plus je m'abandonne à cette expérience, plus je saisis la magnificence de ce phénomène. Cette vague, formée Dieu sait où, ayant voyagé des milliers de kilomètres, déferle enfin devant moi. C'est tout un privilège de bénéficier de cette énergie. C'est un don, une offrande de l'univers. La rater serait sacrilège. Dans toute l'immensité de l'espace-temps, je dois être exactement ici, à cette seconde précise, pour honorer cette rencontre.

Ce sport révèle mes plus beaux côtés, mais comment nier sa dimension fondamentalement égoïste? Face à la vague parfaite, la plus belle manifestation du jour, c'est moi qui veux être l'élu, celui qui profite de ce moment de grâce.

La syntonisation

Après quelques vagues, je vois que le vent diminue. Submergé, flottant sur ma planche, je me perds à nouveau dans mes pensées. Autant j’apprécie ce moment de présence totale sur la vague, autant pour moi une grande partie du plaisir provient également des intervalles contemplatifs, quand je peux véritablement absorber, intégrer l'immensité naturelle qui m'environne. Dans l'eau, je vis une méditation en deux étapes, d'abord le vide absolu, l'ancrage radical dans l'instant, puis la contemplation expansive, l'imprégnation totale du monde.

Après 1h30 dans l’eau, je commence à avoir froid, mon corps est pris de frissons, et je sens la faim et la fatigue s’emparer de mon être. Mais c’est tellement rare que cela soit aussi bon, je ne peux pas sortir tout de suite, je sortirai de l’eau seulement épuisé. J’ai déjà hâte au bain chaud et au déjeuner chaud qui m’attendent à la maison, rien que d’y penser cela me réchauffe l’âme.

Quand je regarde autour de moi les paysages enneigés, rustiques, sans presque aucun bâtiment visible depuis l'eau, j’en suis certain, de toutes les saisons l’hiver est la plus vieille. L’hiver augmente le caractère poétique de n’importe quel paysage, figeant l’espace dans une mélancolie heureuse. Malgré ses défis, je ne pourrais plus renoncer au froid, la nordicité a cessé d'être un obstacle pour devenir constitutive de mon identité de surfeur. L'hiver et ses rigueurs sont désormais inscrits dans ma chair, définissant fondamentalement ma pratique. Avec mes amis surfeurs, nous avons développé tout un savoir-faire pour transformer ces conditions extrêmes en avantages, nous définissant fièrement comme « surfeurs nordiques », nouvelle tribu adaptée à cet environnement que d'autres jugeraient inhospitalier.

Cette vue-là, je me sens tellement choyé de l’avoir, de pouvoir accéder à ces endroits, de voir ces paysages, mais tout ça vécu depuis l'eau. C'est précisément dans cette position, entre deux mondes, que je me sens véritablement chez moi. D’une certaine manière, il me faut contempler le territoire terrestre depuis l'eau pour m’y enraciner. La vue sur les épinettes chargées de neige, la forêt est tellement dense, les arbres, c’est hostile, mais je me sens chez moi. Seuls les pêcheurs et ceux qui vivent intimement avec la mer peuvent comprendre cette relation, elle échappe aux mots, exige l'expérience directe. Et surtout, la plupart des « spots » demeurent vierges de toute présence humaine visible, préservés dans leur état originel. J’ai beau avoir voyagé pour le surf, ça, je ne l’ai retrouvé nulle part ailleurs dans le monde.

L’enlacement

En pleine contemplation, une énorme série de vague surgit au large. Bien que mon attention ait momentanément vagabondé, les courants du golfe m'ont miraculeusement positionné à l'endroit idéal, je n'ai plus qu'à m'abandonner à ce mouvement. Au moment où je pensais être déjà en véritable connexion avec la Nature, elle m'étreint plus profondément, me berce dans un enlacement cosmique, m'intègre dans un monde plus vaste et plus ancien que moi. Elle me révèle ma condition d'être-au-monde, abolissant toute séparation entre elle et moi. Dans cet espace-temps suspendu, l'instinct primitif prédomine, je deviens la vague, je suis le battement même du cœur planétaire. Je fais partie de toute cette énergie. C'est comme les globules rouges que l’on a dans le sang. Moi, je suis le surfeur du globule rouge. Je vais chercher cette énergie, elle me stabilise, elle me fait du bien.

Mais cet espace est fini, je ne peux rester éternellement ancré en la Nature. Je sais que je ne peux me dérober des exigences de la terre ferme. Je sens peser sur moi les chaînes invisibles des oppresseurs dissimulés derrière les murs de ma quotidienneté. « […] Il n’est pas en mon pouvoir de rester perpétuellement tourné vers la mer et de comparer sa liberté avec la mienne. » (Dagerman, 1952). La mer, vaste et envoûtante, m’offre une échappée brève, mais elle n’efface pas les contingences terrestres. Paradoxalement, cette immersion maritime, bien qu'éphémère, renforce mon enracinement terrestre et quittant la vague, je regagne la terre empreint d'une conscience renouvelée.

Je sors de l’eau et je marche en réfléchissant. Le moment de connexion intense que je viens de vivre, aurais-je pu le vivre si nous avions été quinze dans l'eau, si le chemin d'accès était pavé, s'il y avait des bâtiments sur la plage ? J'en doute profondément. Pourtant, cette extase que j'ai vécue, je souhaiterais ardemment que d'autres puissent y accéder. Comment partager, rendre accessible, démocratiser une activité dont l'essence même repose sur son inaccessibilité relative? Pour moi, c’est tout le temps ça le dilemme avec le surf. Découvrant un « spot » magnifique, l'instinct nous pousse à le partager avec nos proches, mais cette révélation même amorce souvent un processus qui aboutit à la perte de ce qui rendait ce lieu magique, sa solitude, son état sauvage.

L’autre regard

En rejoignant ma voiture, je découvre un homme qui semble m'attendre. Il m'explique que mon véhicule l'a intrigué, qu'il a suivi mes traces jusqu'à m'apercevoir dans l'eau. Fils de pêcheur, il me déclare fou de m'aventurer seul dans ces eaux glaciales, affirmant que même les marins les plus aguerris évitent le golfe durant ces tempêtes. Je vois qu’il ne comprend pas tout, qu’il était sûrement à la fois fasciné et apeuré quand il m’a aperçu dans l’eau.

Et il n'a pas tort, il faut une certaine forme de folie pour s'immerger ainsi, solitaire, dans ces conditions extrêmes. Ce regard extérieur me rappelle que, pour la majorité des habitants, le golfe est un espace de travail ou de danger, pas un lieu de loisir en plein hiver. Mais pour moi, le golfe du Saint-Laurent n’est plus seulement un lieu hostile. À mes yeux, il a transcendé sa condition initiale. À force d'immersions répétées, il est devenu un espace familier quoique jamais totalement prévisible, chargé de significations et de repères que seulement quelques personnes peuvent décoder. Ce lieu, d'abord intimidant, s'est métamorphosée en un espace intime, en parfaite résonance avec mon être physique et spirituel.

Cela devait être la première fois qu’il voyait un surfeur dans le golfe, car avec le temps, le regard des non-pratiquants évolue aussi. Certains villageois, d'abord perplexes, commencent à percevoir notre pratique différemment. Quelques-uns s'amusent même à immortaliser nos sessions hivernales en photographies, d'autres s'arrêtent, simplement pour observer ce spectacle insolite. Sur les sites plus accessibles, j'entends même que des jeunes locaux s'initient progressivement au surf. Le territoire du golfe Saint-Laurent se transforme lentement en un espace où le surf trouve légitimement sa place, malgré son apparente incompatibilité. Je sens que ma relation au territoire se métamorphose, tout comme celle de la communauté environnante.

Mais pour moi, le golfe du Saint-Laurent n’est plus seulement un lieu hostile. À mes yeux, il a transcendé sa condition initiale. À force d'immersions répétées, il est devenu un espace familier quoique jamais totalement prévisible, chargé de significations et de repères que seulement quelques personnes peuvent décoder. Ce lieu, d'abord intimidant, s'est métamorphosée en un espace intime, en parfaite résonance avec mon être physique et spirituel.

- Grégoire Moron-Garreau

Université Laval

Grégoire Moron-Garreau est étudiant à la maîtrise en géographie à l’Université Laval, où il mène une recherche sensible consacrée à la pratique émergente du surf au Québec. Par une approche phénoménologique, il s’attache à comprendre comment les dimensions sensibles, contemplatives et identitaires de cette activité contribuent à sa singularité, en marge des discours dominants centrés sur la performance sportive. Ses travaux ont donné lieu à une première publication scientifique analysant l’impact du surf dans les régions littorales québécoises. Il y examine l’inscription de cette pratique dans les dynamiques de mise en tourisme ainsi que dans les reconfigurations contemporaines des usages récréatifs du territoire. Nourrie par une posture transmoderne, sa démarche interroge les tensions entre performance et contemplation et propose d’envisager les sports d’aventure comme des pratiques d’enracinement, de présence au monde et de coappartenance aux milieux. En amont de son doctorat, il approfondit une intuition qui traverse l’ensemble de sa démarche, celle d’un enracinement fluide entre terre et mer, où l’une donne sens et profondeur à l’autre. Cet entre-deux, ni strictement maritime ni totalement terrestre, s’apparente à un mi-lieu, un espace liminal où se tissent les relations sensibles entre corps, éléments et territoire.

Vous aimez cet article?

Soutenez l’importance de la recherche en devenant membre de l’Acfas.

Devenir membre