En Corse et au Bas-Canada, même séparés par plus de soixante ans, deux peuples se battent pour la liberté, menés par des chefs étonnement comparables sur bien des aspects. En employant les mêmes mots, en réfléchissant aux mêmes stratégies et en mobilisant les mêmes références, ils accréditent l’universalité du combat et des idées des Lumières, qui dépasse largement les frontières et les époques.

Une Corse en mal de liberté

Entre 1755 et 1769, Pasquale Paoli fut le chef d’une Corse alors indépendante de son ancien occupant, la République de Gênes. Défait ensuite par la France, qui conserva la souveraineté de l’île jusqu’en 1794, Paoli devint dans l’imaginaire de l’époque un héros de la liberté des peuples face aux deux grandes puissances de l’époque, la France et le Royaume-Uni, qui inspira les luttes révolutionnaires jusqu’en Amérique.

Avant que Pasquale Paoli ne devienne le visage d’une république indépendante en Méditerranée, la Corse avait connu, de 1729 à 1769, une succession d’insurrections contre la République de Gênes, puissance italienne alors déclinante, mais toujours bien présente sur l’île. Ce demi-siècle de soulèvements marque l’un des premiers épisodes révolutionnaires de l’époque moderne.

Il faut imaginer une île périphérique, peuplée d’une société paysanne, méprisée par un pouvoir colonial distant et sans représentation politique réelle; une population toujours questionnée sur sa loyauté, regardée comme ignorante, à laquelle on refuse toute dignité publique. En réponse, un soulèvement qui s’institutionnalise, se cherche des soutiens, se dote de lois, élit ses chefs et rêve, déjà, d’une patrie gouvernée par elle-même.

Tout comme les Canadiens français après la Conquête britannique, les Corses construiront leur sentiment national dans la lutte contre l’assimilation et la marginalisation. À la différence près que, pendant quelques années, ils iront plus loin : entre 1755 et 1769, sous la direction de Pasquale Paoli, ils établiront une véritable république, dotée d’une Constitution, d’une université, d’une monnaie et d’une armée. Cette brève aventure républicaine – soutenue par les Britanniques, observée par Voltaire, admirée par Rousseau – prendra fin en 1769, quand la France, par une manœuvre diplomatique avec la République de Gênes, envahit l’île et écrase la résistance. Paoli part en exil.

Mais l’écho de cette tentative inspirera bien au-delà des rives corses… et peut-être jusqu’aux berges du Saint-Laurent.

Itinéraires comparés

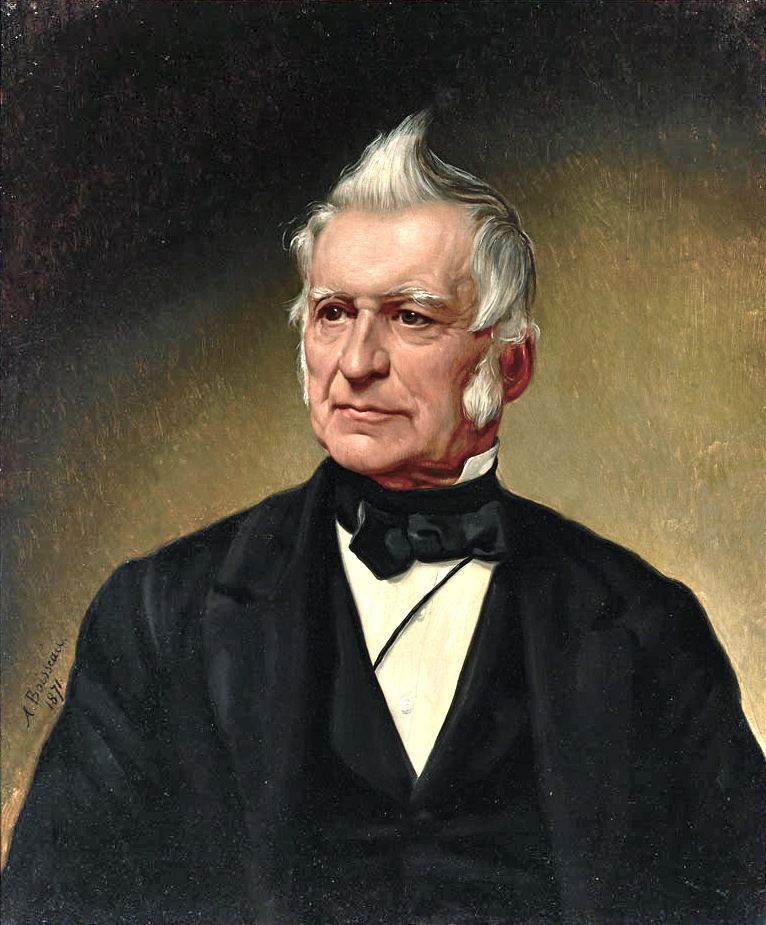

Le destin de Louis-Joseph Papineau (1786-1871) et celui de Pasquale Paoli (1725-1807), séparés par un océan, un siècle et des empires différents, présentent pourtant de saisissantes ressemblances. Chacun d’eux a incarné l’aspiration républicaine d’un peuple colonisé, mû par une mémoire particulièrement vive, un sentiment d’injustice et un espoir d’autodétermination. Ces deux figures, patriotes par héritage et républicains par raison, ont vu leurs élans entravés par les grandes puissances de leur temps, la France et le Royaume-Uni.

Longtemps ignoré de l’historiographie française continentale, Paoli reste un personnage méconnu. Pourtant, à l’époque où la France lance l’invasion de l’île, Voltaire s’exclame que « toute l’Europe est Corse ».

Paoli est le héros de jeunesse du jeune Bonaparte, homme d’État et des Lumières. Il est aussi parmi les premiers à soutenir la Révolution française alors que la France l’avait défait vingt ans plus tôt – Paoli vouait ainsi à la Liberté « un amour désintéressé » –. Il sera aussi l’une de ses premières victimes, et ce n’est qu’au prix d’une union avec l’Angleterre qu’il échappa au couperet de la Terreur révolutionnaire. Ses accointances avec l’ennemi britannique ont toutefois largement contribué à sa réputation contrastée dans l’opinion française.

Au Bas-Canada, Papineau incarne, un demi-siècle plus tard, une figure comparable. La Conquête britannique, après six ans de conflits (1754-1760), modifie profondément le destin des Canadiens français. Certes, l’Acte de Québec (1774) – par crainte de l’attrait qu’ils auraient pu avoir pour l’indépendance américaine – leur reconnaît langue, religion et droit civil, mais l’assimilation guette. Dans ce territoire passé sous contrôle britannique, les francophones y sont regardés comme une « race inférieure » que le gouvernement colonial souhaite dissoudre dans un flot d’immigration anglo-protestante. Benjamin Franklin lui-même recommandait ce « remplacement démographique », estimant que les Canadiens seraient « incorporés dans moins d’un demi-siècle ». Face à cela, le sentiment national s’affirme progressivement, et la conscience collective se cristallise contre l’occupant : les Canadiens français se découvrent soudain « un peuple », selon la formule de Fernand Dumont. Cette communauté distincte ne possède encore ni institution autonome, ni projet politique affirmé – mais elle est en devenir. Papineau en sera une première incarnation.

Leurs héritages

Comme Paoli, Papineau hérite d’un patriotisme familial. Son père Joseph, arpenteur, notaire et député dès 1792, lui transmet un capital politique et culturel important. Giacinto Paoli, père de Pasquale, général élu de la nation corse en 1732, transmet à son fils le même feu patriotique et des ressources comparables. Tous deux grandissent dans l’admiration d’un père engagé dans la défense de la liberté de leur peuple.

Le jeune Paoli se forme à Naples, à l’écoute du républicanisme de Machiavel et des Lumières italiennes, tels Antonio Genovesi (1712-1769) et Giambattista Vico (1668-1744). Élève du Petit Séminaire de Québec, Papineau maîtrise les cultures philosophiques et politiques francophones et anglophones; il lit les Lumières bien sûr, et se constitue l’une des plus grandes bibliothèques du pays. On dit « ça ne prend pas la tête à Papineau » pour une bonne raison : comme Pasquale, Louis-Joseph compte parmi les hommes les plus cultivés de son temps !

Ces deux chefs développent une pensée républicaine nourrie de lectures, mais aussi d’expériences parlementaires. Papineau est élu député dès 1808, et il devient chef du Parti canadien en 1815. Initialement loyal à la couronne britannique, il célèbre en 1820 les bienfaits de la Conquête : « le règne des lois succède à celui de la violence ». Paoli aussi croit, à un moment, en la France puis en l’Angleterre comme garant des libertés. Mais les deux finiront par désavouer leurs puissances tutélaires.

Un lien direct entre les deux hommes?

Ce lien n’est pas attesté, mais plausible. Des articles et missives rapportées dans la Gazette de Québec, seul journal canadien de l’époque dans une population qui compte seulement 2 % de lecteurs, louent Paoli dès 1767, le présentant comme un héros de la liberté, sinon même le « héros de notre siècle ». Joseph Papineau, adolescent à cette période, a sans doute été exposé à ces récits, mais le lien est ténu. En 1823 toutefois, Le Canadien republie un discours britannique en hommage à Paoli. D’autres numéros, d’autres journaux feront de pareils hommages; Louis-Joseph, lecteur assidu, a pu en prendre connaissance. Autre piste : la Société des Fils de la Liberté, formés en 1837 à Montréal, s’inspirent des Sons of Liberty américains, eux-mêmes nourris de l’idéal corse. Sur quarante-quatre toasts portés par ces Insurgents le jour de l’anniversaire du Général Paoli en 1769, sept lui sont exclusivement consacrés, et son nom apparaît en maints endroits de l’histoire de la guerre de sécession. Sans transmission directe, une forme de cousinage idéologique relie ainsi ces trois mouvements révolutionnaires : le refus de l’oppression, l’appel à la liberté, la révolte comme ultime recours.

Le toujours difficile combat pour la liberté

Face à la surdité du pouvoir, Paoli et Papineau changent de posture. En 1834, les 92 résolutions adoptées par les députés du Bas-Canada seront débattues au parlement britannique en 1835. Le texte réclame la réforme du conseil législatif. Papineau, principal auteur avec Augustin-Norbert Morin, rappelle que les Canadiens ont « défendu avec courage [...] l’empire britannique », mais qu’ils ne peuvent plus tolérer un pouvoir « toujours dans l’intérêt du monopole et du despotisme exécutif, judiciaire et administratif, et jamais en vue de l’intérêt général ». Paoli, lui, rompt avec la Révolution française en 1793. Initialement enthousiaste, il saluait ainsi l’Assemblée constituante : « J'aime l’Union avec la libre nation française parce que, par le contrat social qui nous unit, nous participons avec tous les autres citoyens de la République à tous les avantages et à tous les honneurs ». Mais la Terreur et les intrigues de ses adversaires insulaires précipitent la rupture. Il précipite la création du Royaume Anglo-corse (1794-1796), qui se fait sans lui et qui sera un nouvel échec pour les espoirs du camp des patriotes.

Leurs désillusions face aux révolutions sont saisissantes. Papineau, modéré, refuse l’option militaire en 1837, bien que les Patriotes prennent les armes. Exilé aux États-Unis, puis à Paris, il découvre une vérité longtemps difficile à apercevoir : l’Angleterre qu’il admirait masque trop mal l’inégalité qui frappe ses sujets, et le joug souvent insoutenable qu’elle leur impose dans les colonies. Le retour des cendres de Napoléon l’émeut : sans en faire un modèle, il découvre que le monstre français était d’abord une légende britannique.

Dernier point commun entre les deux hommes : l’option « rattachiste ». Paoli lorgnait la France, puis l’Angleterre, avec les échecs que l’on connaît désormais; Papineau les États-Unis, bien qu’il cherchât aussi un moment le soutien français. Le modèle confédéral le séduit : « le Congrès, qui ne pouvait être tyran, n’ayant ni sujets ni colonies », pourrait protéger le Canada français et sa « nationalité » en péril. Mais ni l’un ni l’autre ne verront leur projet aboutir. En 1840, l’Union des deux Canada signe la défaite politique des Patriotes. En 1867, la Confédération canadienne est fondée, scellant le destin du Québec au sein d’un ensemble dominé par les anglophones. Pour Papineau, elle incarne « le maintien du système colonial le plus sanguinaire ».

Tous deux portèrent les aspirations d’un peuple vers la liberté; tous deux furent trahis par les empires qu’ils avaient servis pour un temps; tous deux moururent dans une indifférence relative, figures désormais mythiques, mais encore trop peu connues de l’histoire universelle. Paoli, en exil à Londres, y meurt en 1807. Papineau, après 1840, se retirera bientôt de la vie politique et finira ses jours à Montebello en 1871, défait mais fidèle à ses convictions.

- Thibaut Dauphin

Université de Bordeaux et Université de Corse

Docteur en science politique

Chercheur associé à l’Université de Bordeaux (IRM)

et à l’Université de Corse (UMR CNRS 6240 LISA)

Vous aimez cet article?

Soutenez l’importance de la recherche en devenant membre de l’Acfas.

Devenir membre