Faut-il prioriser la collaboration ou compétition en recherche scientifique? Sempiternelle question pourtant essentielle à se poser devant l’urgence des problèmes qui menacent l’espèce humaine, selon les auteurs. Retour sur ces deux notions inscrites dans la culture de création de savoirs du milieu universitaire.

L’utopie réaliste de la collaboration

Pierre Kropotkine (1842-1921) est un homme de sciences et un militant anarchiste russe. Dans L’entraide, un facteur de l’évolution (1906), il développe un argumentaire qui s’oppose aux principes du darwinisme social, un courant alors en vogue. Le darwinisme social postule que la compétition représente l’état naturel des relations sociales; le conflit entre personnes est dans ce contexte source de progrès. Ce courant soutient que la compétition affecte les groupes sociaux de telle sorte que des hiérarchies se créent, résultats d’une sélection sociale qui permet aux meilleurs de se démarquer. Le sociologue anglais Herbert Spencer (1820-1903) est le membre le plus influent de cette école de pensée. Kropotkine croit plutôt que la source du progrès humain est l’entraide et la sociabilité, et que « les réseaux de collaboration et de coopération avantageux pour tous ont été une caractéristique constante des sociétés humaines »1 . Son argumentaire et sa démonstration sont marqués par un scientisme naïf, mais il s’exprime avec les mots et la forme de son époque. Kropotkine choisit en fait son camp dans la lutte philosophique qui oppose les partisans du philosophe anglais David Hume (1711-1776). Ce dernier prétend que le genre humain est généreux par nature, contrairement à l’idée évoquée un siècle plus tôt par le philosophe anglais Thomas Hobbes (1588-1679) pour qui l’homme est un loup pour l’homme2 .

Le darwinisme social postule que la compétition représente l’état naturel des relations sociales; le conflit entre personnes est dans ce contexte source de progrès.[...] Kropotkine croit plutôt que la source du progrès humain est l’entraide et la socmiabilité, et que « les réseaux de collaboration et de coopération avantageux pour tous ont été une caractéristique constante des sociétés humaines », White et Kossoff, 2011, p. 150.

Rudger Bregman (né en 1988) est un jeune historien néerlandais. Son premier ouvrage, Utopies réalistes (2017), connaît un grand succès. Le Devoir l’a interrogé à l’époque : « Pour avancer, une société a besoin de rêves, pas de cauchemars […]. Or, quand on regarde autour de nous, on constate que ces rêves n’arrivent pas à émerger. Les gens sont pris dans la logique du pire, de la peur, de la crainte. » Il milite pour l’essor d’une pensée utopique, mais pragmatique. Il croit en une utopie réaliste : « Nos critères de progrès ont été conçus à une autre époque, pour affronter d’autres problèmes […]. [Or] l’incapacité d’imaginer un monde où les choses seraient différentes n’indique qu’un défaut d’imagination, pas l’impossibilité du changement. » En 2020, Bregman récidive avec un ouvrage ambitieux : Humanité. Une histoire optimiste. Son idée phare : « Si elle [l’idée] imprègne véritablement notre cerveau, elle peut devenir un remède qui change la vie, qui fait qu’on ne regardera plus jamais le monde de la même façon. L’idée en question? La plupart des gens sont des gens bien » (p. 21). Il y va avec moult exemples glanés dans l’histoire qui viennent appuyer sa thèse. Adhérer à un tel postulat – les gens sont bons par nature – peut conditionner l’émergence d’une nouvelle vision du monde mieux adaptée aux défis de notre époque.

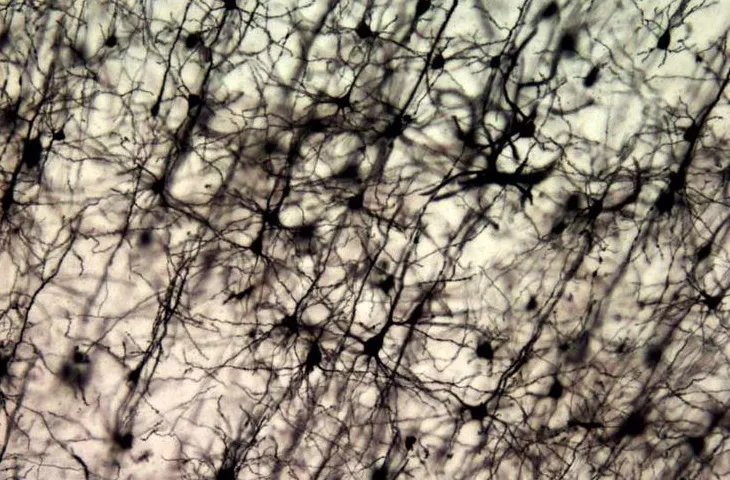

Nous proposons ici ces deux visions parce que nous voulons dépasser l’idée de sur-compétition, pour entrer radicalement dans un paradigme où « les réseaux de collaboration et de coopération » constitueraient le tissage même d’une société du savoir.

De la compétition universitaire

Les chercheur-se-s de la relève se font souvent distiller l’idée suivante, qui devrait orienter leur stratégie de formation afin de se tailler une place dans le monde scientifique : la recherche est un espace cloisonné et hautement concurrentiel, aussi faut-il jouer le jeu de la compétition. Cette idée implique la poursuite de l’excellence, soit une quête pour surpasser ses collègues, pour obtenir la meilleure note dans un cours ou la meilleure moyenne cumulative dans un programme. Elle impose d’obtenir une bourse au mérite, un poste de professeur-e, puis des octrois qui favoriseront une production scientifique appréciable, susceptible d’assurer un capital symbolique qu’il ou elle fera fructifier grâce à l’effet Mathieu défini par Robert K. Merton (1910-2003). Ce sociologue des sciences fait référence à un extrait de l’évangile selon St-Mathieu (chapitre 13, verset 12) : « Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l’abondance, mais à celui qui n’a pas on ôtera même ce qu’il a. » Cet effet peut également mener à des « entorses à la juste attribution du crédit scientifique, essentielle (nous dit-on) à la morale scientifique et à l’édification des réputations »3que la relève scientifique cherche à bâtir.

Devant l’urgence des problèmes qui menacent l’espèce humaine et qui plus que jamais demandent une réponse collective, cette vision du monde marquée par la compétition doit être réorientée vers la collaboration. Un tel idéal, jadis promu par le scientifique anarchiste Pierre Kropotkine (1906) et maintenant impulsé par l’historien utopiste Rutger Bregman (2020), est la seule option possible en recherche scientifique. Cette option est favorisée par la multiplication des réseaux de communication humaine qui caractérise notre époque, comme le souligne Edgar Morin dans son ouvrage intitulé La Méthode 4 (2014).

Devant l’urgence des problèmes qui menacent l’espèce humaine et qui plus que jamais demandent une réponse collective, cette vision du monde marquée par la compétition doit être réorientée vers la collaboration. Un tel idéal [...] est la seule option possible en recherche scientifique.

Compétition versus collaboration

Le Dictionnaire de l’Académie française est un bon outil pour convenir du sens des mots, d’autant que les neuf éditions de l’ouvrage, dont la première remonte à 1694, permettent de saisir l’évolution des concepts auxquels ils sont associés. Dans l’édition actuelle, la compétition désigne la « rivalité entre des personnes ou des groupes de personnes en vue d’obtenir une dignité, une charge, une fonction et, par extension, un avantage ». La collaboration implique « le fait de travailler avec une ou plusieurs personnes à une œuvre commune ».

Résultat d’un chantier mené en collaboration avec divers acteurs impliqués dans le réseau universitaire, le récent rapport sur l’université québécoise du futur (2020, Document de réflexion et de consultation; Tendances, enjeux, pistes d’action et recommandations) pose d’ailleurs comme premier enjeu la nécessité pour les universités de collaborer tous azimuts (collaborations interdisciplinaires, intersectorielles et interordres), cela afin d’optimiser les apports de l’université à la société et de relever les défis de toutes natures. « Il est crucial pour l’université du futur de favoriser la recherche, la coopération et les échanges en valorisant la collaboration au détriment de la compétition » (p. 73). Les principes de cette collaboration sont traduits en des termes opératoires dans une série de recommandations qui impliquent des actions raisonnables et raisonnées, inspirées d’une vision du monde différente de celle qui domine la science actuellement.

En effet, les politiques publiques de la science mises en œuvre en Occident depuis le milieu des années 1990, souvent qualifiées de « politiques de l’innovation », reposent sur le paradigme de l’économie du savoir. Un paradigme est un modèle théorique cohérent, une manière de voir les choses qui, pour un temps, est largement partagée. Le paradigme de l’économie du savoir est conceptualisé dans un document de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE, 1996) intitulé L’économie fondée sur le savoir. L’OCDE, créée en 1948 et regroupant 38 pays, est souvent présentée comme le club des pays riches. Cette organisation a pour finalités de préserver la liberté individuelle, de promouvoir l’économie de marché et de servir les intérêts de ses pays membres. L’économie du savoir repose sur la production et la diffusion du savoir, et consacre le rôle de la connaissance dans la croissance économique. Le modèle implique la privatisation du savoir (clauses de confidentialité, brevets, licences et renforcement des droits de propriété intellectuelle), devenu une ressource stratégique, et la compétition entre les États afin de s’approprier la plus grande part de ce capital de savoir, aussi constitué du capital humain auquel participent les chercheur-se-s de la relève.

L’économie du savoir repose sur la production et la diffusion du savoir, et consacre le rôle de la connaissance dans la croissance économique. Le modèle implique la privatisation du savoir (clauses de confidentialité, brevets, licences et renforcement des droits de propriété intellectuelle), devenu une ressource stratégique, et la compétition entre les États afin de s’approprier la plus grande part de ce capital de savoir, aussi constitué du capital humain auquel participent les chercheur-se-s de la relève.

En réaction à ce modèle, l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO, 2005) réplique avec le modèle des sociétés du savoir, défini dans Vers les sociétés du savoir. L’UNESCO, créée en 1945, regroupe 193 États et cherche à instaurer la paix dans le monde par la collaboration en matière d'éducation, de science et de culture. Dans ces sociétés du savoir – sociétés au pluriel, ce qui engage à la reconnaissance de la diversité culturelle – existe la capacité de produire, de diffuser et d’appliquer les savoirs à la finalité du développement humain (plutôt qu’à celle de la croissance économique). La collaboration est le fondement de cette capacité. L’accès universel au savoir est un préalable, ce qui suppose la lutte contre la pauvreté. Comme la privatisation du savoir restreint l’accès à la connaissance, l’UNESCO milite pour une voie intermédiaire conciliant le droit au savoir et la protection de la propriété intellectuelle. L’UNESCO propose la création de collaboratoires : « Formé à partir des termes collaboration et laboratoire, le terme désigne l’ensemble des techniques, outils et équipements permettant à des scientifiques […] de travailler avec des installations et des collègues situés à des distances qui auparavant rendaient difficiles les entreprises collectives. Il s’agit d’une véritable révolution dans la conception même du travail scientifique » (UNESCO, 2005, p. 111). Cette révolution repose sur un triple paradigme : celui de l’immatériel, celui des réseaux et celui de l’inter (trans, multi, pluri) disciplinarité. Les progrès numériques, dont ceux ayant mené à la démocratisation d’Internet, soutiennent cette révolution vers une science plus ouverte (UNESCO, 2020).

Dans ces sociétés du savoir – sociétés au pluriel, ce qui engage à la reconnaissance de la diversité culturelle – existe la capacité de produire, de diffuser et d’appliquer les savoirs à la finalité du développement humain (plutôt qu’à celle de la croissance économique). La collaboration est le fondement de cette capacité.

Dans l’imaginaire collectif, le paradigme de l’économie du savoir correspond au réel, et le paradigme des sociétés du savoir se présente comme une utopie. Cependant, ces modèles sont des idéaux types au sens où l’entend Max Weber (1864-1920), soit des productions idéalisées utiles à la compréhension des phénomènes complexes. On ne les retrouve pas intégralement dans l’univers social (Bernatchez, 2016). Il existe dans l’université québécoise du présent des caractéristiques de ces deux modèles, qui coexistent dans une relation dialectique. Tendre davantage vers le modèle des sociétés du savoir se présente en conséquence comme une utopie réaliste, au sens où l’entend Rudger Bregman (2017).

Se réseauter, donner et recevoir

Cela dit, les chercheur-se-s de la relève ont certes tout intérêt à obtenir la meilleure note possible dans un cours ou la meilleure moyenne cumulative possible dans un programme. Il est souhaitable aussi qu’ils et elles obtiennent une bourse au mérite, un poste de professeur-e, puis des octrois qui favoriseront une production scientifique appréciable. Mais le chemin qui balise ces destinations devrait être marqué par la collaboration plutôt que par la compétition. Il devrait être caractérisé par l’action de donner autant que par celle de recevoir. Le fait de se réseauter, très tôt en carrière, est la meilleure option afin de trouver sa place au sein des réseaux de communautés de recherche.

- Jean Bernatchez

Université du Québec à Rimouski

Jean Bernatchez est professeur-chercheur à l'Université du Québec à Rimouski. Politologue, il détient un doctorat en administration et politique scolaires. Il est membre du comité de direction du réseau PÉRISCOPE sur la persévérance et la réussite scolaires. Il est aussi membre du Groupe de recherche interdisciplinaire sur le développement régional de l'Est du Québec (GRIDEQ), chercheur associé au Centre de transfert pour la réussite éducative du Québec (CTREQ) et membre du comité de coordination de l'Équipe de recherche interrégionale sur l'organisation du travail des directions d'établissement d'enseignement (GRIDE). Il est père de quatre jeunes adultes, six fois grand-père et citoyen engagé.

- Michel Lacasse

Université Laval

Michel Lacasse est doctorant en administration et politiques de l'éducation à l'Université Laval. Ses recherches et interventions actuelles portent sur les relations entre les technologies numériques et les pratiques de gestion en contexte éducatif. Il accompagne depuis de nombreuses années des membres du réseau éducatif dans leur transition numérique. Il est diplômé d'une première maîtrise en technologie éducative et d’une deuxième en éducation (profil administration scolaire), en plus de détenir un diplôme d’études supérieures spécialisées en administration scolaire et un baccalauréat en éducation préscolaire et primaire.

Il oeuvre au sein du réseau universitaire québécois, dans le cadre de divers projets de recherche, de communication et de développement pédagogique interuniversitaires ou intersectoriels. Il y contribue également en tant que membre de la Commission de l'enseignement et de la recherche universitaires (CERU) du Conseil supérieur de l’éducation et prend part à de nombreux regroupements de recherche et d'intervention en éducation; webmestre et édimestre du Groupe de recherche interrégional sur l’organisation du travail des directions d’établissement d’enseignement du Québec (GRIDE); et membre étudiant de l'Observatoire du numérique en éducation (ONE), du réseau PÉRISCOPE et du Centre de recherche et d'intervention sur l'éducation et la vie au travail (CRIEVAT).

Vous aimez cet article?

Soutenez l’importance de la recherche en devenant membre de l’Acfas.

Devenir membre