Ce texte propose un portrait statistique – certes partiel, mais révélateur – de la réalité actuelle des universités en région au Québec. Pour ce faire, nous avons dressé une liste d’affirmations fréquemment véhiculées, souvent associées à des mythes entourant ces établissements. Ces affirmations ont été soumises à l’analyse rigoureuse de la Direction de la recherche institutionnelle du réseau de l’Université du Québec, qui a généreusement contribué à leur validation, ou à leur infirmation, à partir des données probantes disponibles. Nous leur sommes, à ce titre, des plus reconnaissants.

Il en résulte un regard que nous espérons plus juste et nuancé sur la réalité actuelle des universités en région. Les « mythes » retenus pour structurer ce texte ont été identifiés de manière discrétionnaire par les membres du comité organisateur du colloque Quel avenir pour les universités en région au Québec? Il va sans dire que ces choix sont sujets à discussion.

Afin de donner une cohérence à l’analyse, ils sont regroupés selon les trois principaux volets de la mission de l’Université du Québec : l’accessibilité aux études, le développement régional et le développement scientifique.

Enfin, il est à noter que dans certains cas, les données utilisées concernent uniquement les universités en région du réseau de l’UQ, tandis que dans d’autres, elles couvrent l’ensemble du réseau universitaire québécois1.

1. Accessibilité aux études

La volonté de démocratiser l’enseignement universitaire et d’en élargir l’accessibilité au-delà des grands centres urbains apparaît très tôt dans les travaux de la Commission royale d’enquête sur l’enseignement dans la province de Québec (Commission Parent). Dans leur rapport, les commissaires recommandent la création de centres d’études universitaires en région dans l’objectif explicite est de faciliter aux jeunes adultes, issus de milieux populaires ou éloignés des centres urbains, l’accès à une formation universitaire, au moins de premier cycle.

Trois villes régionales sont alors identifiées comme prioritaires : Trois-Rivières, Chicoutimi et Rimouski. Cette proposition s’inscrit d’ailleurs dans une dynamique plus large : celle de la démocratisation de l’éducation, centrale dans le projet du gouvernement libéral de la première moitié des années 1960, et poursuivie de manière assez inattendue par les unionistes durant la seconde moitié. Cette démocratisation est portée à la fois par un idéal de justice sociale, un impératif de modernisation et une prise de contrôle des Québécois sur leur destin collectif politique et économique. Elle accompagne enfin un vaste mouvement de régionalisation des services publics et de construction d’un État technocratique soucieux de réduire les écarts entre les régions.

Mais qu’en est-il aujourd’hui de ce souhait d’accessibilité? Voici donc quelques données statistiques qui offrent un premier éclairage pour d'esquisser quelques pistes de réponse.

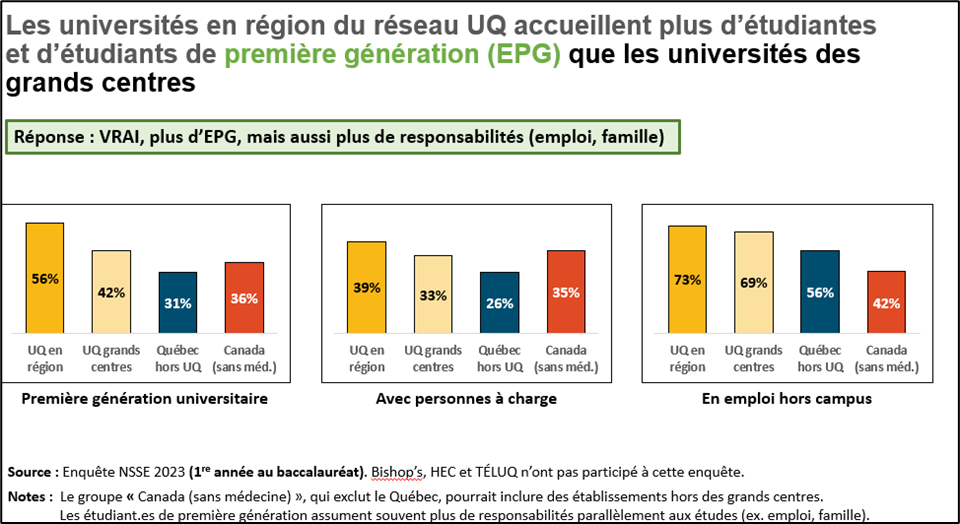

Vrai ou faux? Les universités en région accueillent plus d’étudiant·es de première génération (EPG) que les universités des grands centres.

L’effet des politiques d’accessibilité financière et régionale mises en place depuis les années 1960 a été spectaculaire : entre 1966 et 1991, la population universitaire a presque quintuplé, une croissance largement portée par l’entrée massive des francophones — environ 85 % de l’augmentation — et des femmes, devenues majoritaires dès les années 1980 (Lemieux et Colleret, 2025). Aujourd’hui encore, les données de l’enquête NSSE 2023 montrent que ce projet d’élargissement de l’accès se poursuit : 56 % des étudiants inscrits dans les universités en région du réseau UQ sont de première génération universitaire, contre 42 % dans les grands centres du même réseau.

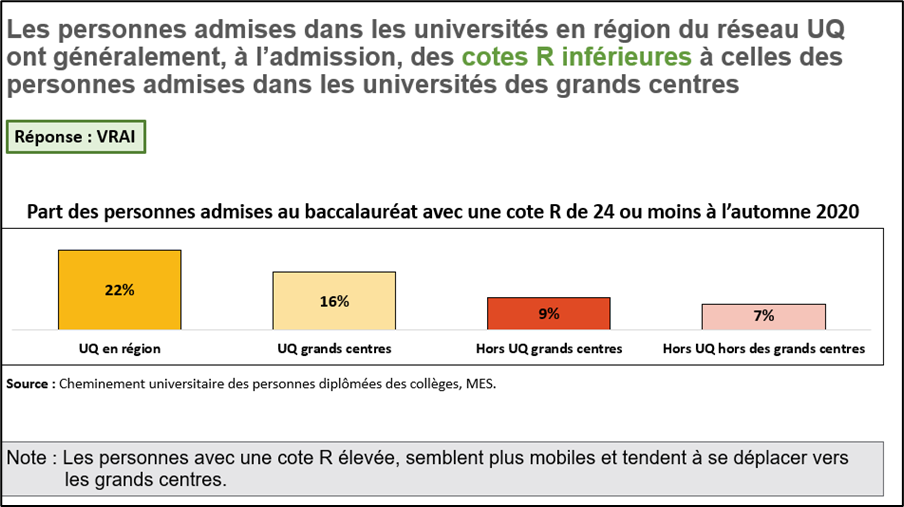

Vrai ou faux? Les personnes admises dans les universités en région du réseau UQ ont généralement, à l’admission, des cotes R inférieures à celles des personnes admises dans les universités des grands centres.

Les données du ministère de l’Enseignement supérieur (MES) confirment que les universités en région accueillent une plus grande proportion d’étudiants dont la cote R est de 24 ou moins. À l’automne 2020, c’était le cas de 22 % des personnes admises dans les établissements du réseau UQ situés en région (UQAC, UQAR, UQAT, UQO et UQTR), comparativement à 16 % dans les universités UQ des grands centres (ENAP, ÉTS, INRS, TELUQ et UQAM), 9 % dans les autres universités situées dans les centres urbains (Concordia, HEC, Laval, McGill, Montréal et Polytechnique) et seulement 7 % dans les universités hors réseau UQ et hors des centres urbains (Bishop’s et Sherbrooke).

Ce constat s’explique en partie par la mobilité étudiante : les personnes ayant une cote R plus élevée tendent à quitter leur région d’origine pour aller étudier dans les grands centres. Cela confirme le rôle d’accessibilité que continuent de jouer les universités en région, en accueillant une population étudiante plus diversifiée, souvent moins favorisée sur le plan académique (ex. : parents moins scolarisés). Cela exige le déploiement d’importantes ressources pour soutenir la réussite des étudiant·es évoluant dans ces établissements.

2. Développement régional

Le développement régional est un élément qui figure au cœur de la mission de l’UQ depuis sa création à la fin des années 1960. Rappelons que la discussion sur la création d’établissements d’enseignement supérieur en région s’est tenue sur fond d’un débat plus large autour des disparités socioéconomiques. Dans un Québec qui achevait son exode rural et où l’aménagement des régions souffrait d’un manque de vision globale, ces disparités étaient flagrantes, que ce soit en matière de revenus, d’accès à l’éducation, d’infrastructures ou de financement gouvernemental.

La volonté de modifier cette situation prendra la forme d’une approche de développement territorial par des « pôles de croissance », c’est-à-dire misant sur la force de polarisation de certaines villes moyennes; à commencer par Chicoutimi, Rimouski et Trois-Rivières, qui accueilleront les premières constituantes régionales)2. On estimait alors que la création de ces universités permettrait de former une classe moyenne et une élite francophone régionale capable de mieux répondre aux besoins de leurs territoires en pleine transition vers une économie de services de plus en plus décentralisée. Qu’en est-il aujourd’hui de ce souhait? Voici quelques coups de sonde statistiques qui permettent d’esquisser quelques réponses.

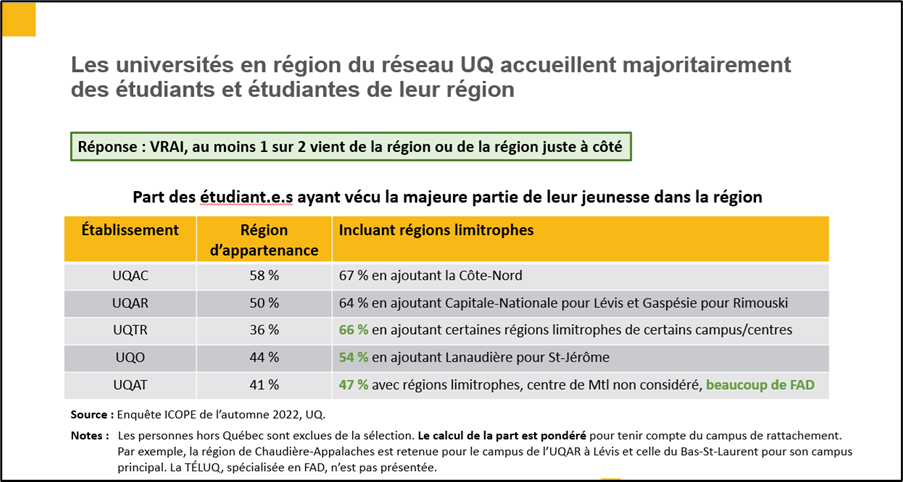

Vrai ou faux? Les universités en région du réseau UQ accueillent majoritairement des étudiant·es de leur région.

Bien qu’il reste à vérifier si cette observation, valable pour les universités du réseau UQ, s’applique également aux universités à charte, le constat n’en demeure pas moins révélateur. Il confirme un fait bien établi : la proximité géographique du lieu de résidence ou de travail semble, encore aujourd’hui, un facteur déterminant dans l’accessibilité aux études supérieures3. Dans un contexte québécois où les déplacements interrégionaux sont sous-financés4 et où l’enseignement à distance, bien qu’en progression, demeure souvent une solution de rechange peu satisfaisante5, la présence physique d’un campus à proximité conserve une valeur symbolique forte et une dimension pratique indéniable. Bien que cela reste à être démontré hors de tout doute, on peut penser que la proximité physique contribue à forger une identité universitaire plus forte chez celles et ceux qui fréquentent l’université et continue de jouer un rôle clé dans le choix d’un établissement. Un tel constat s’inscrit dans la longue trame de la démocratisation géographique de l’enseignement supérieur des années 1960 qui, en installant les infrastructures de formation à proximité des populations sises à la périphérie, a puissamment contribué à « réchauffer leurs aspirations scolaires »6.

Toutefois, cette réalité n’élude pas l’enjeu des équilibres de fréquentation entre les universités situées dans les grands centres urbains et celles établies en région. Dans un contexte où plusieurs cégeps et universités s’apprêtent à faire face à une baisse marquée de leur effectif étudiant, notamment en ce qui concerne la population étudiante internationale7, pourtant un moyen de survie de plusieurs établissements régionaux, la question se pose : le creux de recrutement annoncé mènera-t-il inévitablement à un appauvrissement des milieux d’enseignement supérieur en région?

Plutôt que de concevoir cette diminution comme une fatalité, il conviendrait peut-être d’y voir une occasion de repenser les modèles de développement universitaire. Comment adapter l’offre de formation, renforcer les liens avec les communautés locales et valoriser des approches pédagogiques innovantes pour maintenir une vitalité académique, malgré une population étudiante en déclin? Autrement dit, comment transformer un défi démographique en levier stratégique?

Outre les enjeux de recrutement, le devenir des personnes formées en région constitue une autre question cruciale pour les établissements universitaires situés hors des grands centres. Tel est l’objet du prochain graphique.

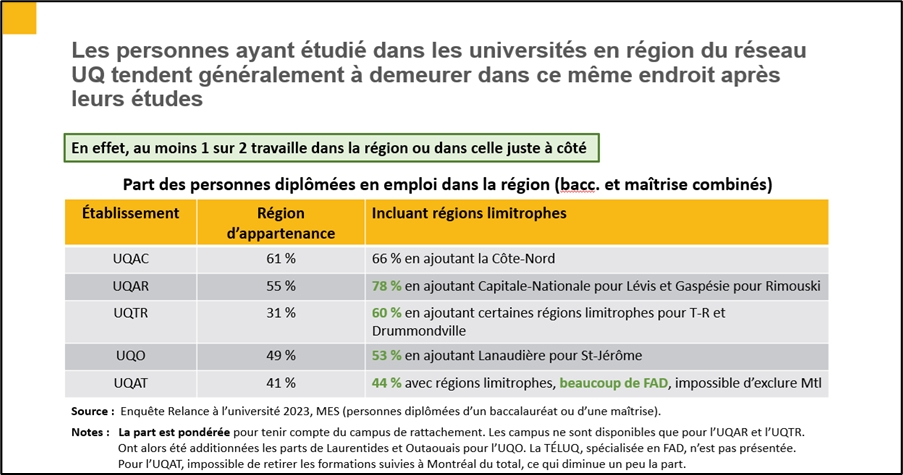

Vrai ou faux? Les personnes ayant étudié dans les universités en région du réseau UQ tendent généralement à demeurer à ce même endroit après leurs études.

Ces données confirment que les universités en région ont encore la capacité à attirer, dans la durée, des étudiants de la région environnante et de favoriser le maintien d’un lien d’emploi avec celle-ci. Cela semble se vérifier tout particulièrement pour les populations étudiantes diplômées du nord et de l’est du Québec (UQAC et UQAR). Un tel constat constitue une preuve, parmi d’autres, de la contribution des universités à l’indice de vitalité des régions.

Vrai ou faux? Les universités en région du réseau UQ ont des retombées économiques moindres que les universités des grands centres.

Comme le souligne le chercheur Mario Polèse, l’impact économique d’une université régionale dépend toujours des caractéristiques de l’établissement, du territoire et de la population. Par exemple, on peut supposer qu’une institution en région comme l’Université de Sherbrooke est mieux positionnée économiquement, du fait de sa proximité avec Montréal ou avec la frontière américaine, que l’UQAC, l’UQAR ou l’UQAT, qui demeurent dans des environnements plus périphériques avec des économies moins diversifiées et plus fragiles. Il est donc difficile ici de répondre en émettant un constat global, sans prendre en considération le poids des spécificités locales8.

Si, en valeur absolue, les universités des grands centres génèrent généralement un impact économique plus important en raison du plus grand nombre d’étudiants et des revenus de recherche plus importants, il faut savoir en revanche qu’en proportion de l’économie locale, les universités en région ont souvent un impact plus structurant. Elles attirent et retiennent du personnel hautement qualifié, tant du côté des milieux industriels que des secteurs public et parapublic. Elles créent des stages en milieu professionnel, soutiennent des projets de recherche locaux et offrent de la formation continue. La seule présence d’une université en région est, en soi, une contribution au développement économique régional, sachant qu’elle est souvent parmi les premiers employeurs régionaux. Elle dispose d’un budget dont l’essentiel est dépensé en salaires et en achats de biens et services. De plus, les employés, les étudiants et les visiteurs dépensent dans la région des sommes qui, autrement, iraient ailleurs9.

3. Développement scientifique

Le propre d’une université est de contribuer, par la recherche, à l’avancement des connaissances humaines. Si cette affirmation peut aller de soi aujourd’hui, il n’en a pas toujours été ainsi. Au Québec, à l’exception de l'Université McGill, la recherche a tardé à s’établir comme fonction universitaire de plein droit. En 1948, quelque vingt ans avant la création de l’Université du Québec, Cyrias Ouellet, professeur de chimie à l’Université Laval, déplorait que l’université contemporaine soit encore trop souvent comprise comme une institution d’enseignement. Selon lui, « l’enseignement [n’était] qu’un moyen […] de préparer des chercheurs et de former des professionnels aptes à appliquer les résultats de la recherche »10. L’âme d’une université, disait-il, réside dans la recherche.

Dans les années soixante encore, la recherche était à ce point embryonnaire au Québec que la Commission Parent avait jugé nécessaire de recommander qu’elle soit « reconnue comme partie intégrante de l’activité universitaire et que les moyens soient pris pour en assurer le développement »11. En cette époque où l’État québécois aspirait encore à une planification rationnelle du développement socioéconomique, les commissaires recommandaient que seules les universités Laval, de Montréal et McGill offrent des programmes d’étude aux cycles supérieurs et s’adonnent à des activités de recherche. Afin d’éviter « une dangereuse dispersion de ressources et d’énergies », les investissements importants qui devaient être consentis au développement de la recherche devraient être concentrés dans ces établissements, seuls jugés prêts à s’engager dans cette voie12.

Ce faisant, la Commission proposait une vision stratifiée du système universitaire québécois13 dans laquelle certains établissementsse verraient interdire d’exercer « les droits que leur donne leur charte dans le champ des études avancées »12 pour se centrer sur les programmes de premier cycle. De même, suivant cette vision, les nouvelles universités envisagées dans le Rapport Parent, dont la deuxième université de langue française à Montréal, qui deviendra l’UQAM, auraient été dotées d’une charte limitée les confinant aux études de premier cycle14.

Comme on le sait, le gouvernement ne suivra pas cette recommandation. Aucun établissement ne se verra demander de se limiter à l’enseignement de premier cycle et, en 1968, l’Université du Québec sera créée avec « pour objet l’enseignement supérieur et la recherche »15. Dans les décennies qui suivront, la recherche prospérera librement au Québec, et transformera l’idée d’université, des valeurs qui la sous-tendent à ses structures de financement, jusqu’à devenir la marque distinctive de l’institution universitaire qu’on reconnaît de nos jours.

Considérant le développement tardif de la fonction de recherche dans le système universitaire québécois, et considérant qu’elle était encore à un stade peu avancé au sein des établissements francophones à la fin des années 1960, au moment de la création de l’Université du Québec, il serait possible de croire que le financement de ce volet de l’activité universitaire se distribue aujourd'hui à peu près équitablement entre les établissements. Avec un soupçon de candeur, on pourrait croire que les constituantes de l’Université du Québec en région font aujourd’hui à peu près jeu égal avec le reste des universités québécoises. Comment se répartit le financement de la recherche au sein du système universitaire québécois? Les questions suivantes permettent l’amorce d’une réflexion à ce sujet…

À l’échelle du Canada, quelle part du financement de la recherche reçoivent les 15 universités membres du regroupement des grandes universités de recherche du Canada (U15)?

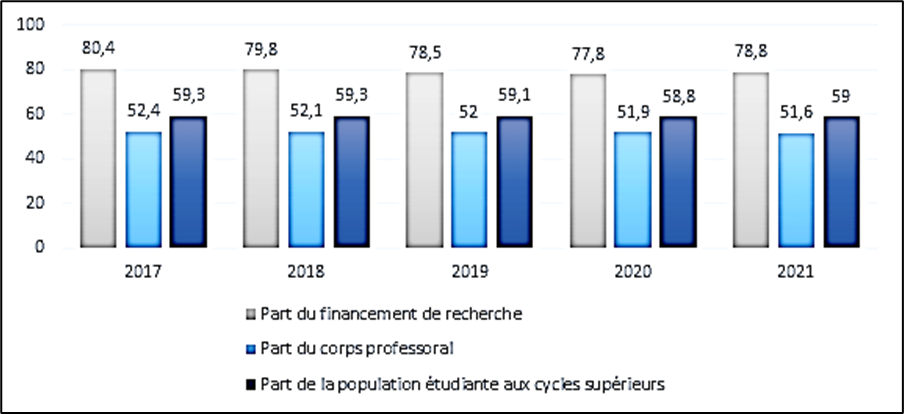

Part du financement fédéral de recherche dans l’U15 comparativement au poids du corps professoral et de la population étudiante (en %)

Comme nous le montre le graphique ci-haut, le financement de la recherche au Canada est très concentré. Les établissements du U15, situés dans des grands centres urbains, obtiennent une part des revenus de recherche nettement plus importante que leur poids démographique, et ce, dans tous les secteurs disciplinaires.

En 2021, les établissements du U15 accaparaient 79 % de l’ensemble du financement de la recherche au Canada, alors qu’ils comptaient 52 % du corps professoral et 59 % de la population étudiante aux cycles supérieurs16.

Cependant, il serait légitime de croire que cette répartition s’explique en grande partie par la concentration des effectifs professoral et étudiant dans ces établissements. Ainsi, lorsqu’on rapporte le financement au nombre de professeur·es, la moyenne du financement par professeur·e pourrait tracer un portrait plus avantageux pour les établissements en région, dont ceux de l’UQ.

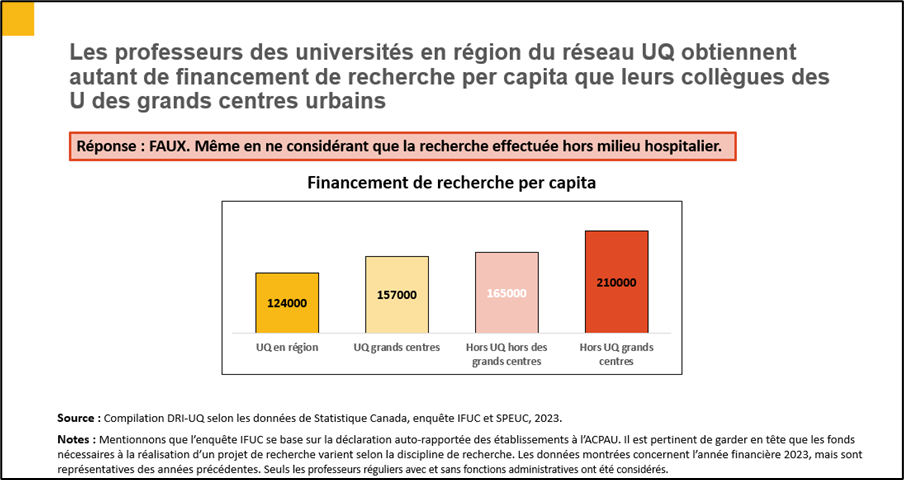

Vrai ou faux? Les professeurs des universités en région du réseau UQ obtiennent autant de financement de recherche per capita que leurs collègues des U des grands centres urbains.

Même lorsqu’on considère la moyenne du financement par tête de pipe, les inégalités demeurent. En moyenne, les professeur·es des établissements québécois, hors UQ, des grands centres obtiennent 69 % plus de fonds de recherche que les professeur·es des établissements de l’UQ en région, soit 210 000 $ contre 124 000 $.

Plusieurs facteurs structurels sont en cause. D’une part, la concentration des fonds de recherche dans les sciences de la santé, et particulièrement en recherche clinique, restreint l’accès des chercheurs des établissements sans faculté de médecine au financement des Institut de recherche en santé du Canada. Or, même en isolant les données selon le lieu de réalisation de la recherche pour ne conserver que les projets réalisés hors des milieux hospitaliers, les inégalités demeurent. Ainsi, la concentration des fonds de recherche dans les sciences de la santé n’explique pas tout.

Il faut aussi prendre en compte les biais systémiques du dispositif de financement de la recherche, qu’on a souvent résumés par l’effet Matthieu17. En gros, la logique du système veut que plus on a reçu d’argent par le passé, plus on est susceptible d’en recevoir à l’avenir. Les critères d’allocation des chaires de recherche du Canada sont particulièrement révélateurs de cette tendance.

Les budgets de fonctionnement sont aussi en cause. En effet, la taille plus modeste des équipes de soutien à la recherche inhibe la capacité des établissements en région à participer aux programmes d’envergure comme Apogée ou Horizon Europe.

Au nombre des explications, on pourrait enfin citer le rattrapage historique des constituantes de l’UQ en région, dont la plupart sont nées plus tardivement. Elles comptent moins de professeur·es18, et donc moins de programmes de cycles supérieurs, donc moins d’étudiant·ess aux 2e et3e cycles19, et donc moins de force de travail pour réaliser des projets d’envergure, en plus d’évoluer dans un contexte économique moins diversifié et moins riche que celui de Montréal et Québec.

En somme, bien que le système universitaire stratifié de la Commission Parent n’ait jamais été codifié dans le cadre normatif qui balise le développement du système universitaire, le jeu de libre concurrence auquel se sont livrés les établissements et les chercheur·euses, dans l’obtention des fonds nécessaire au développement de leur capacité de recherche, a néanmoins donné corps à la vision ébauchée par les commissaires, minant par le fait même la capacité d’attraction et le potentiel de développement sur leur territoire des établissements en région.

Conclusion

Ce portrait, bien qu’appuyé sur des données, reste partiel et ne prétend en aucun cas à l’exhaustivité. Il met néanmoins en lumière des constats marquants. Les universités en région continuent de jouer un rôle essentiel en matière d’accessibilité, en accueillant une population étudiante plus diversifiée, souvent de première génération. Elles contribuent activement au développement de leur territoire, tant par leur ancrage local que par leur capacité à retenir les diplômés. Pourtant, elles demeurent désavantagées sur le plan du financement de la recherche, freinées par des logiques systémiques et des contraintes structurelles. Ces constats invitent à dépasser les idées reçues et à reconnaître, dans les faits, la contribution stratégique de ces établissements.

À l’heure où le réseau universitaire québécois est appelé à se réinventer, les universités en région pourraient bien être au cœur des solutions.

- 1

Les regroupements utilisés pour l’analyse par la DRI de l’UQ sont les suivants : 1) Universités de l’UQ en région (UQAC, UQAR, UQTR, UQO et UQAT); 2) Universités de l’UQ dans les grands centres (UQAM, ÉTS, INRS, ENAP et TÉLUQ); 3) Universités hors UQ dans les grands centres (McGill, Concordia, Laval, Montréal, Polytechnique, HEC); 4) Universités hors UQ hors des grands centres (Sherbrooke, Bishop’s).

- 2

Marc-Urbain Proulx, « Stratégies territoriales au Québec ? », Revue d’Économie Régionale & Urbaine, no. 5, décembre 2003, p. 733-753.

- 3

Bien entendu, ce facteur se combine à d’autres, tout aussi importants : le revenu familial, le niveau de scolarité des parents ou encore la fréquentation d’un établissement secondaire privé (P. C. Kamanzi et C. Trottier, « La démocratisation de l’enseignement postsecondaire au Québec à l’épreuve des effets-territoire », Formation emploi. Revue française de sciences sociales, no. 169, 2025. https://doi.org/10.4000/13eld).

- 4

Voir Jordan Blouin et Marie-Hélène Fournier, « En Bref : Le transport collectif interrégional », Première lecture. Recherche et analyses de la bibliothèque de l’Assemblée Nationale du Québec, 1er décembre 2023 [En ligne] https://premierelecture.bibliotheque.assnat.qc.ca/2023/12/01/en-bref-le-transport-collectif-interregional/#:~:text=Le%20transport%20collectif%20interr%C3%A9gional%20connecte,la%20d%C3%A9vitalisation%20des%20communaut%C3%A9s%20rurales (page consultée le 30 juillet 2025).

- 5

Comme le souligne la chercheuse Marie-Claude Fecteau, le taux d’abandon moyen en formation à distance durant les dernières décennies au Québec se situerait autour de 35%, soit 20% à 50% supérieur à celui observé en formation en présentiel (M.-C. Fecteau, Favoriser la satisfaction, la réussite, la persévérance et la motivation chez les étudiants en formation à distance : le rôle de la relation tuteur-apprenant, Mémoire de maîtrise (éducation), TÉLUQ, 2023, p. 16). Sur cette question, voici aussi Sylvie Bonin, Les enjeux de la formation universitaire à distance. Une analyse ICOPE, Direction de la recherche institutionnelle, Université du Québec, décembre 2018.

- 6

Expression reprise à Pierre W. Bélanger par Pierre Chenard et Pierre Doray, « Entre héritiers et nouveaux étudiants » dans P. Chenard, P. Doray, E.-L. Dussault et M. Ringuette (dir.), L’accessibilité aux études postsecondaires. Un projet inachevé, Presses de l’Université du Québec, 2013, p. 182.

- 7

Priscilla Plamondon Lalancette, « L’UQAC anticipe une baisse de 80 % d’inscriptions d’étudiants étrangers l’automne prochain », Radio-Canada, 18 février 2025, https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/2141699/uqac-baisse-etudiants-etrangers-international.

- 8

Mario Polèse cité dans Marie Lambert-Chan, « L’université comme moteur économique », Affaires Universitaires, 7 avril 2008, https://archives.affairesuniversitaires.ca/articles-de-fond/article/universite-comme-moteur-economique/.

- 9

Voir L’Université du Québec : développement local et régional, Direction des communications de l’Université du Québec, janvier 2015, https://reseau.uquebec.ca/fr/system/files/documents/brochures/regions_fr.pdf.

- 10

Cyrias Ouellet, « L’enseignement supérieur et la recherche », dans Claude Corbo, L’idée d’université, Montréal, PUM, 2001, p. 201.

- 11

Rapport de la Commission royale d’enquête sur l’enseignement dans la province de Québec, Québec, 1964, Vol. II, recommandation 131.

- 12a12b

Rapport de la Commission royale d’enquête sur l’enseignement dans la province de Québec, Québec, 1964, Vol. II, no 349.

- 13

Pierre Lucier, « L’université du Rapport Parent », Bulletin d’histoire politique, vol. 12, no 2 (hiver 2004), p. 86. Voir également, à ce sujet, le texte de François-Olivier Dorais, Olivier Lemieux et Jules Racine St-Jacques, « Aux origines des universités en région au Québec : mise en contexte historique », dans le présent numéro.

- 14

Ibid., no 338.

- 15

RLRQ, chap. U-1, Loi sur l’Université du Québec, art. 3.

- 16

Direction de la recherche institutionnelle de l’Université du Québec. La concentration s’observe aussi à l’échelle des individus. Entre 2012 et 2021, le premier 20 % des chercheuses et chercheurs les plus financés s’est vu octroyer 77 % de l’enveloppe totale des trois conseils subventionnaires. 81 % de ces chercheuses et chercheurs appartenaient à un établissement du U15.

- 17

On doit cette expression au sociologue des sciences américain Robert King Merton qui, dans un article publié en 1968, cherche à expliquer comment les scientifiques et les universités les plus réputés maintiennent leur domination dans le domaine de la recherche. Cette appellation fait référence à une phrase de l'Évangile selon Matthieu : « Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas on ôtera même ce qu'il a ».

- 18

Ensemble, en 2022, l’UQTR, l’UQAC, l’UQAR, l’UQO et l’UQAT comptaient 12,4 % des professeur.e.s à temps plein dans le système universitaire québécois, contre 44,4 % pour McGill, Laval et l’UdM.

- 19

Ensemble, à l’automne 2024, l’UQTR, l’UQAC, l’UQAR, l’UQO et l’UQAT comptent 13,8 % des inscriptions à la maîtrise et 9,3 % des doctorants du Québec, contre 52,1 % pour McGill, Laval et l’UdM.

- Jules Racine St-Jacques

UQ

Jules Racine St-Jacques est diplômé du doctorat en histoire de l’Université Laval. Ses recherches s’inscrivent au croisement de l’histoire intellectuelle et politique de la religion et de l’histoire des universités au Québec. Il est l’auteur de Georges-Henri Lévesque. Un clerc dans la modernité. Après avoir dirigé le Service de la recherche de la Bibliothèque de l’Assemblée nationale, Jules Racine St-Jacques est maintenant adjoint à la vice-présidence à l’enseignement, à l’accessibilité et aux francophonies de l’Université du Québec.

- Olivier Lemieux

UQAR

Professeur en administration et politiques de l’éducation à l’Université du Québec à Rimouski (campus de Lévis), Olivier Lemieux s’intéresse principalement à l’analyse politique de l’éducation et de l’histoire de l’éducation au Québec. Il a obtenu la Médaille de l’Assemblée nationale du Québec pour ses travaux de maîtrise, le Prix commémoratif Cathy James pour ses travaux de doctorat et le prix Publication en français Louise-Dandurand du Fonds de recherche du Québec – Société et culture pour son ouvrage Genèse et legs des controverses liées aux programmes d’histoire du Québec (1961-2013), publié aux Presses de l’Université Laval en 2021. Il est notamment membre du Centre de recherche interdisciplinaire sur la diversité et la démocratie (CRIDAQ) et du Centre de recherche interuniversitaire sur la formation et la profession enseignante (CRIFPE).

- François-Olivier Dorais

UQAC

Professeur agrégé à l’Université du Québec à Chicoutimi, François-Olivier Dorais enseigne l’histoire du Québec et du Canada aux XIXe et XXe siècles, l’histoire régionale, l’historiographie et l’initiation à la recherche historique. Ses recherches se partagent entre l’histoire culturelle et intellectuelle au Québec, l’historiographie, l’histoire de la culture savante et l’histoire des francophonies minoritaires au Canada. Membres des comités de rédaction des revues Mens et Recherches sociographiques et co-directeur de la collection « Fabrique d’histoire » aux Presses de l’Université Laval, il est notamment l’auteur de L’école historique de Québec. Une histoire intellectuelle (Boréal, 2022) et co-auteur (avec Louise Bienvenue) de Profession historienne? Les femmes dans la production et la diffusion des sciences historiques, XIXe-XXe siècles (PUL, 2023).

Vous aimez cet article?

Soutenez l’importance de la recherche en devenant membre de l’Acfas.

Devenir membre

Commentaires

Articles suggérés

Infolettre