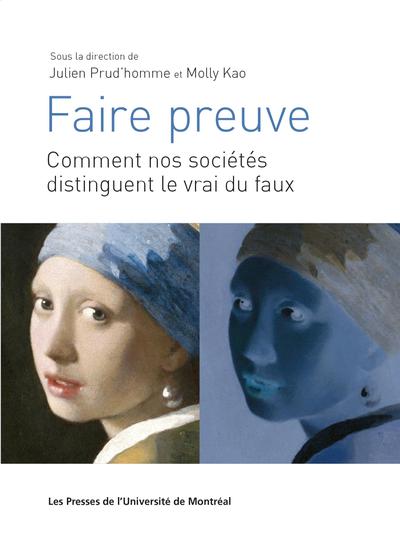

Qu’est-ce qu’une preuve? Comment nos sociétés parviennent-elles à s’entendre sur ce qui distingue le vrai du faux? Décider ce qu’est une preuve implique de faire des choix, en plus de soulever des défis de méthode et d’interprétation. Pour comprendre ces choix et ces défis, il faut recourir aux outils des sciences humaines, que ce soit en philosophie, en science politique, en histoire, en sociologie, en sciences de l’information, de la gestion et de la communication. Le champ STS (pour « science, technologie et société ») provoque depuis plusieurs années la rencontre fructueuse de toutes ces disciplines. C’est pourquoi la communauté du Centre interuniversitaire sur la science et la technologie (CIRST) offre au public cet ouvrage sur « ce que prouver veut dire ».

La question de la preuve est importante. Dans une société qui se veut démocratique et rationnelle, on veut des citoyens bien informés, capables de participer à la prise des décisions. On veut aussi des décideurs, des professionnels et des éducateurs en mesure de jauger la valeur des affirmations scientifiques et de les utiliser adéquatement.

Toutefois, nous vivons dans une époque où circule une énorme quantité d’informations, dont la qualité varie passablement. De plus, les connaissances évoluent rapidement. Les experts comme les non-experts affrontent donc des situations où il n’existe pas de consensus absolu et où les idées doivent être révisées régulièrement.

Ce qu’il faut retenir, c’est que cette incertitude n'est pas le contraire de la connaissance. Elle en fait plutôt partie. Cela nous oblige à réfléchir sérieusement sur l’évaluation des « preuves », des arguments mobilisés en faveur de telle ou telle position. Mieux comprendre la nature de la preuve et de ses usages sociaux nous aidera, notamment, à tenir des échanges plus productifs en cas de désaccords.

En écrivant ce livre, nous visons deux objectifs : faire voir les subtilités qui affectent notre compréhension commune de ce qui est vrai; montrer que l’incertitude, les choix politiques et l’évolution des critères de preuve font partie d’un processus normal, qui n'implique pas une dérive relativiste.

Le livre y parvient à l’aide d’exemples concrets et variés, qui concernent à la fois la fabrique de la science par les scientifiques (avec des chapitres sur la reproductibilité en science, l’évolution des preuves en physique et en mathématiques, l’utilisation des données massives générées par de nouvelles technologies) et l’utilisation de la science dans le « vrai monde » (avec des chapitres sur l’expertise judiciaire, l’« evidence-based », la vérité sur Internet, la place des patients en science).

En écrivant ce livre, nous visons deux objectifs : faire voir les subtilités qui affectent notre compréhension commune de ce qui est vrai; montrer que l’incertitude, les choix politiques et l’évolution des critères de preuve font partie d’un processus normal, qui n'implique pas une dérive relativiste.

Qu’est-ce que prouver veut dire?

Qu’est-ce qu’une preuve? Une preuve n’est pas une chose : c’est un moyen. Les preuves sont des arguments, c’est-à-dire des objets que nous transformons en données acceptées pour défendre une thèse. Notre livre repose sur cette définition, disons pragmatique, de la preuve. Cette définition implique trois choses.

D’un : on ne trouve pas des preuves à l’état brut dans la nature. Une preuve est d’abord un objet (un fossile, un sondage, une solution mathématique) glané, construit et présenté comme une « donnée ». De deux : pour qu’une telle donnée devienne une preuve valable, il faut qu’un auditoire l’approuve, considère qu’elle « tient debout ». Cela implique un certain consensus autour de conventions et de normes. De trois : ces données deviennent des preuves lorsqu’on les mobilise à l’appui d’une thèse.

Une preuve sert un but, qui est de rendre une idée valide pour un auditoire donné – par exemple, pour une certaine communauté scientifique (les biologistes, les économistes), pour un ministère (de l’Environnement, de l’Industrie) ou dans l’espace public.

Or, tous les espaces sociaux ne suivent pas les mêmes règles. Par exemple, tout le monde ne s’entend pas sur le degré de certitude attendu d’une affirmation. Dans le champ scientifique, l’incertitude est tolérée et, en principe, valorisée. Dans l’espace public, par contre, la moindre incertitude peut apparaître comme une faiblesse. Dans l’un ou l’autre cas, le défi pour nous n’est pas de juger en noir et blanc si une preuve est « valide » ou non; il est de choisir à quelles conditions une preuve, forcément imparfaite, sera acceptée comme suffisante dans tel ou tel contexte. Or choisir est un geste politique.

Que faire?

Dans ces conditions, peut-on réellement espérer un consensus sur ce qui devrait avoir une valeur probante, sur ce qui devrait emporter la décision, en science ou en politique? Le souhaite-t-on?

Pour réduire l’effet des malentendus, on peut tout de même mieux comprendre les significations variées que prend l’idée de preuve dans différents espaces. Car, on l’a dit, la notion de preuve varie selon le contexte. C’est le cas même à l’intérieur des sciences : « prouver un théorème » mathématique ne signifie pas la même chose qu’apporter des preuves à l’appui d’une théorie physique. La différence est encore plus grande entre la preuve scientifique et la preuve dans un tribunal judiciaire. C’est pourquoi notre livre explore une variété de lieux.

Ce qui est sûr, c’est que les preuves ne sont pas simplement données : il faut choisir ce qui constitue une preuve, et cela dépend du contexte et des buts que se donnent les acteurs. Déterminer qui peut prouver quoi et comment est un enjeu politique fondamental. Les tensions qui en découlent affectent à peu près toutes les sphères d’activité.

Quel rôle pour les sciences humaines?

« Prouver » implique des mécanismes intellectuels (méthodes, règles de raisonnement) et des mécanismes sociaux (rapports de force, habitudes institutionnelles).

Peu importe le domaine, il existe deux grandes approches pour étudier comment les gens prouvent.

La première est descriptive : on veut comprendre, sans juger, ce que des acteurs sociaux tiennent pour probant dans un contexte donné. Concrètement, comment décide-t-on du vrai au tribunal ou dans un laboratoire de virologie? Par cette approche, on observe les choses telles qu’elles se passent. Éric Montpetit et Antoine Lemor (sur la covid) et Molly Kao (sur le problème classique de la sous-détermination) montrent que les certitudes des acteurs découlent en partie de facteurs qu’on n’associe pas intuitivement à l’idée de preuve, comme des engagements politiques, des émotions, des visions du monde. Ces facteurs changent dans l’histoire : par exemple, Gilles Beauchamp et Maëlle Turbide montrent que, dans le monde occidental, l’apparition de nouvelles exigences intellectuelles a mené à rejeter des preuves jugées autrefois suffisantes de l’existence de Dieu.

La seconde approche est normative : cette fois, on veut déterminer ce qui devrait être accepté comme une « bonne preuve », indépendamment de ce qu’en pensent les acteurs sociaux. Qu’est-ce qu’une preuve digne de ce nom? Parfois, c’est la nature même de la preuve qui est remise en cause : en santé, se demande Aude Bandini, est-ce que l’expérience vécue d’un patient lui confère un savoir sur la maladie? Parfois, c’est le fonctionnement du champ scientifique qu’on interroge : les règles de la science sont-elles déréglées au point de ne plus permettre l’évaluation des preuves, comme se le demandent Jade Maria Moisan et Vincent Larivière en faisant le point sur la reproductibilité en science?

Cela dit, la frontière entre descriptif et normatif reste souvent floue. Dans la vraie vie, modifier les critères de preuve a souvent un effet domino sur des relations de pouvoir. C’est le cas avec l’introduction des « pratiques basées sur les données probantes » en santé et éducation (chapitre de Julien Prud’homme) ou avec la compétition entre différents dispositifs d’évaluation sur le web (chapitre de François Claveau et Jérémie Dion).

Ce qui est sûr, c’est que les preuves ne sont pas simplement données : il faut choisir ce qui constitue une preuve, et cela dépend du contexte et des buts que se donnent les acteurs. Déterminer qui peut prouver quoi et comment est un enjeu politique fondamental. Les tensions qui en découlent affectent à peu près toutes les sphères d’activité.

Il faut donc mettre de l’ordre dans tout cela. La première partie du livre brosse un panorama des problèmes centraux dans l’étude des façons de prouver. La deuxième partie présente des problèmes concrets qui se posent à l’intérieur de la communauté scientifique. La troisième partie explore les sujets chauds qui concernent les usages de la preuve dans l’espace public.

Pour faciliter la lecture et stimuler l’intérêt, chaque chapitre propose des renvois à d’autres textes de l’ouvrage. Le livre peut ainsi se lire d’un trait, se consulter selon les besoins du moment, ou être parcouru en suivant les renvois d’un texte à l’autre. Il s’adresse à la fois au public averti, aux décideurs, à l’enseignement supérieur et aux chercheurs.

Cet ouvrage lance un double appel. Un appel à la curiosité, nécessaire pour aller au-delà des certitudes ou des lieux communs. Et un appel à la rigueur, à la quête de la précision requise pour rendre intelligibles les pratiques et les politiques qui déterminent le vrai.

Cet ouvrage lance un double appel. Un appel à la curiosité, nécessaire pour aller au-delà des certitudes ou des lieux communs. Et un appel à la rigueur, à la quête de la précision requise pour rendre intelligibles les pratiques et les politiques qui déterminent le vrai.

- Julien Prud’homme

Université du Québec à Trois-Rivières

Julien Prud’homme est professeur agrégé au Département des sciences humaines de l’Université du Québec à Trois-Rivières. Historien de l’expertise, il a écrit sur l’évolution des professions de santé et des difficultés scolaires ainsi que sur la sociologie politique des ordres professionnels. Il est membre du Centre interuniversitaire de recherche sur la science et la technologie (CIRST).

- Molly Kao

Université de Montréal

Molly Kao est professeure agrégée au Département de philosophie à l’Université de Montréal. Elle a travaillé sur l’évolution des enjeux épistémiques dans le développement des théories physiques. Elle est membre du Centre interuniversitaire de recherche sur la science et la technologie (CIRST).

Vous aimez cet article?

Soutenez l’importance de la recherche en devenant membre de l’Acfas.

Devenir membre