Chers membres de la relève en recherche,

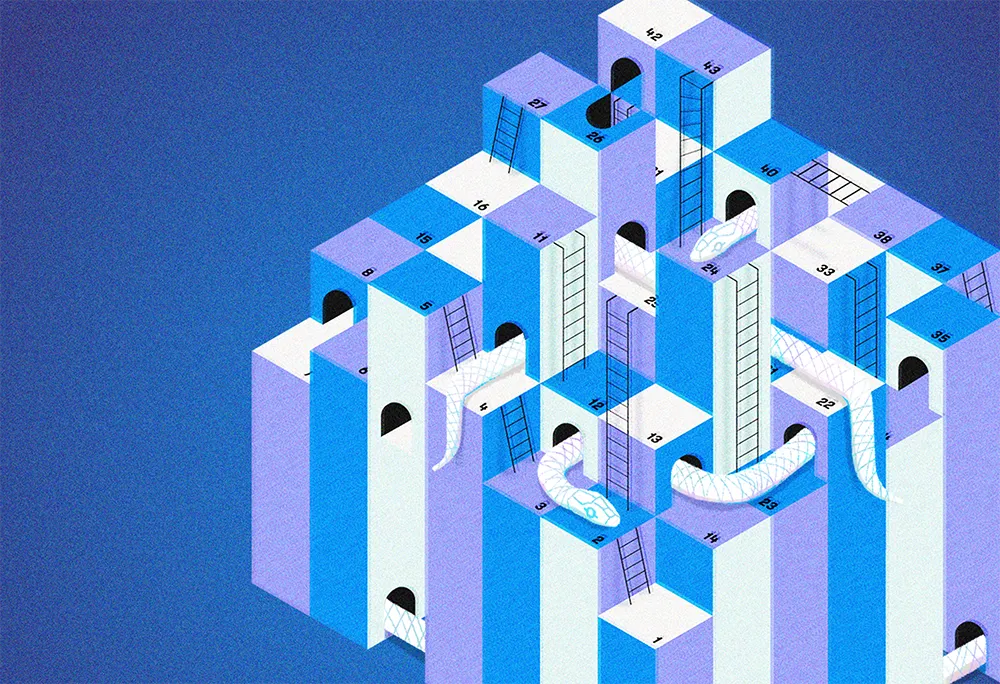

Vous sentez-vous parfois dépassé·es par les méandres du labyrinthe universitaire, tiraillé·es, par exemple, entre la course à la remise des travaux, l'appel de la recherche, les exigences de la publication, la bureaucratie, la complexité des relations humaines? Au travers de ces exigences, il y a fort à parier qu’il vous reste peu de temps pour songer au futur de cette institution qu’est l’université. Comment y penser dès aujourd’hui, pour construire l’université de demain?

Si la question vous effleure l’esprit, sachez que vous n'êtes pas seul·es. Un collectif d'auteurs s'est penché sur la question, dans un livre intitulé « L'université du futur : idées et réflexions à l’intention des professeurs de demain ». Un peu comme si on embarquait dans une machine à remonter ou à devancer le temps, ce livre explore les pistes, les impasses et les défis qui attendent le milieu universitaire.

Ce livre est le second d’une aventure qui s’est amorcée il y a quelques années, lors d’un banal échange de textos, par un beau dimanche d’automne. Il n’en fallait pas plus pour donner vie à notre désir commun de contribuer à la relève professorale. Cet intérêt a aussi été alimenté par une vaste consultation lancée en 2019 par le Fonds de recherche du Québec à propos de l’université du futur. Celle-ci s’est intéressée à trois enjeux contemporains de cette institution : la collaboration entre domaines et secteurs universitaires; la formation de la relève; et la relation entre université et société.

Pour concrétiser notre initiative, nous avons réuni plusieurs personnes d’universités et de champs disciplinaires variés. Leur diagnostic? Nous vivons une période charnière. L'université, telle qu'on la connaît, est en pleine métamorphose. Par exemple, les universités doivent devenir de plus en plus accessibles pour une population étudiante avec des besoins très variés. Ce faisant, elles multiplient les modalités d’enseignement, redéfinissant ainsi la relation pédagogique telle qu’on la connaissait depuis près d’un millénaire! Aussi, elles peuvent être tentées de revisiter leurs critères de recrutement afin de multiplier les admissions à la base de leur financement. En bref, les anciens modèles sont bousculés, les certitudes vacillent et les injonctions contradictoires se multiplient.

L'université, telle qu'on la connaît, est en pleine métamorphose. [...] les anciens modèles sont bousculés, les certitudes vacillent et les injonctions contradictoires se multiplient.

Aujourd’hui, l'institution universitaire a besoin de vous : de vos idées, de votre énergie, de votre regard neuf. De votre capacité à questionner les codes formels et informels, les mœurs et les coutumes, ainsi qu’à proposer des solutions audacieuses. Mais pour y arriver, il faut comprendre les rouages de cette institution séculaire, car l’université ne fonctionne pas comme d’autres milieux de travail. Sa gestion collégiale fait certainement partie de ses principales distinctions, où plusieurs décisions sont prises au sein de comités qui réunissent, par exemple, autant des administrateurs·trices, des étudiant·es (comme vous), que des professeur·es. Dans ce contexte, le corps professoral a la responsabilité d’adopter un rôle de critique, incluant par rapport à leur propre université, renversant ainsi certains paramètres hiérarchiques habituels. C'est là que vous pouvez entrer en jeu.

Les défis sont bien là, droit devant nous. Ils concernent le bien-être étudiant, l'inclusion, le renouvellement de la pédagogie, la préservation de la mission fondamentale des universités… Des expressions qui trouvent peut-être peu d’écho auprès de certaines personnes actuellement. Mais derrière ces concepts, il y a pourtant des réalités concrètes : des étudiant·es qui souffrent d'isolement, des minorités qui peinent à trouver leur place, des profs qui se sentent dépassés par la bureaucratie croissante, une forme de perte de sens collective par rapport au cœur de l’université…

Les auteurs du collectif nous mettent aussi en garde contre ces écueils : l'idéalisation du métier de prof., le choc de la réalité, les inégalités de genre, la course à la performance… En effet, devenir prof implique parfois de naviguer à travers des attentes institutionnelles pas toujours claires qui peuvent devenir anxiogènes pour qui veut y faire sa place. Bref, on y présente un inventaire des petits tracas et des grandes questions qui agitent le monde universitaire.

Aujourd’hui, l'institution universitaire a besoin de vous : de vos idées, de votre énergie, de votre regard neuf. De votre capacité à questionner les codes formels et informels, les mœurs et les coutumes, ainsi qu’à proposer des solutions audacieuses.

Et vous savez quoi? Les auteurs ne font pas que pointer les problèmes. Ils proposent également des pistes pour y remédier, notamment le recours à un plus grand dialogue entre les parties prenantes de la communauté universitaire, pour expliciter les attentes, le vécu, les défis. Des pistes qui, nous le concédons, ne sont pas toujours faciles à mettre en œuvre ou ne visent pas la bonne cible (à notre humble avis!), mais qui ont le mérite de faire réfléchir, de nous sortir de la spirale quotidienne qui nous aspire.

Alors, pour construire différemment, on se retrousse les manches et on se lance! On s'inspire des modèles prometteurs existants, on expérimente de nouvelles approches, on se donne le droit à l'erreur. La clé, c'est de garder en tête les valeurs fondamentales de l'université : la liberté académique, l'autonomie institutionnelle et la rigueur intellectuelle. Ces valeurs, ce sont nos garde-fous collectifs, notre boussole, notre ADN.

Plus concrètement, cela se traduit par des actions comme : comprendre le fonctionnement de la machine universitaire, soutenir les initiatives étudiantes, participer aux débats, s'impliquer dans les instances décisionnelles, créer des ponts entre les disciplines, dénoncer les injustices… Bref, devenir des acteur·trices du changement.

Le livre envoie aussi un appel à la simplicité, à l'authenticité et à la réhumanisation de l'université. Faire de l’espace à autre chose qu’aux écrans, privilégier le contact humain, ralentir le rythme, cultiver le plaisir de découvrir, de partager, d’apprendre et de faire apprendre. Comme si on avait parfois tendance à oublier que, derrière les cours, les diplômes, les publications et les subventions, il y a des êtres humains.

La clé [de l'engagement], c'est de garder en tête les valeurs fondamentales de l'université : la liberté académique, l'autonomie institutionnelle et la rigueur intellectuelle. Ces valeurs, ce sont nos garde-fous collectifs, notre boussole, notre ADN.

Alors, cher·ères étudiant·es-chercheur·euses, futur·es bâtisseur·euses d'université, à vous de jouer! L'avenir de l'université vous appartient. N'hésitez pas à vous emparer de ce livre, à le lire, à en discuter, à le critiquer, à le compléter. L’ouvrage est un plaidoyer pour l’action, une sorte de vade-mecum pour la relève professorale. Vous pouvez façonner l’université de demain si vous acceptez d’en faire partie, d’en être un·e acteur·trice et pas seulement un·e spectateur·trice. Voilà une chance unique de contribuer à bâtir un monde plus juste, plus pertinent et plus éclairé. Prêt·es à embarquer?

- Stéphane Allaire

Université du Québec à Chicoutimi

Stéphane Allaire, Ph.D, est professeur en pratiques éducatives au secondaire au Département des sciences de l’éducation à l’Université du Québec à Chicoutimi depuis 2005. Ses activités d’enseignement concernent principalement l’intervention pédagogique et la formation pratique des futurs enseignants. Il est cotitulaire de la chaire de leadership en enseignement sur les pratiques évaluatives à l’ère de l’intelligence artificielle et de la coélaboration de connaissances ainsi que coordonnateur pédagogique du Bureau de la formation pratique en enseignement. Il a été directeur du Consortium régional de recherche en éducation, rédacteur francophone de la Revue canadienne de l’éducation, membre de la commission de l’enseignement secondaire du Conseil supérieur de l’éducation et doyen à la recherche et à la création.

- Frédéric Deschenaux

Université du Québec à Rimouski

Frédéric Deschenaux, Ph. D., est professeur titulaire en sociologie de l’éducation à l’Unité départementale des sciences de l’éducation de l’Université du Québec à Rimouski (UQAR) depuis 2004. Cochercheur à la Chaire-réseau sur la jeunesse du Québec financée par le FRQSC, ses recherches portent notamment sur les parcours scolaires et professionnels de diverses populations, dont les professeurs d’université. Spécialiste des méthodes qualitatives, il a été directeur la revue Recherches qualitatives de 2018 à 2025.

Vous aimez cet article?

Soutenez l’importance de la recherche en devenant membre de l’Acfas.

Devenir membre

Commentaires

Articles suggérés

Infolettre