Trouver sa voie professionnelle après un passage aux cycles supérieurs est un exercice qui peut se révéler à la fois stimulant et déstabilisant. Cette recherche d'équilibre et de sens intéresse David Mendes da Silva, communicateur scientifique et animateur du balado Au-delà de la thèse avec Papa PhD. Avec ses invité·es, il explore les multiples facettes des études universitaires. Nous lui avons demandé ce que signifiait, pour lui, « rêver et s’engager » dans un parcours en recherche - voici sa réponse.

Quand je me suis lancé dans mon doctorat, le rêve qui me portait était un rêve d’indépendance, de maturation de mon identité professionnelle. Jusqu’à ce moment, j’avais occupé plusieurs rôles dans ma carrière : professionnel de laboratoire lors de ma maîtrise, agent d’information dans un projet gouvernemental de vulgarisation auprès de la communauté médicale, enseignant. Désormais, je souhaitais m’engager pour l’avancement de la science en tant que professeur-chercheur universitaire. Ce rêve m’a amené à traverser l’océan et à transplanter ma vie à Montréal.

Après plus de six ans d’entrevues derrière le micro du balado Au-delà de la thèse avec Papa PhD, j’ai compris que ce rêve de suivre les pas d’un·e professeur·e qui nous a inspiré n’était pas unique, et même plutôt commun. Dans un monde où la rapidité, la productivité, la rentabilité sont extrêmement valorisées, la carrière universitaire en attire plusieurs par sa tendance à vouloir s’éloigner de ces impératifs et par la promesse d’une vie consacrée à la science pour la science.

Dans un monde où la rapidité, la productivité, la rentabilité sont extrêmement valorisées, la carrière universitaire en attire plusieurs par sa tendance à vouloir s’éloigner de ces impératifs et par la promesse d’une vie consacrée à la science pour la science.

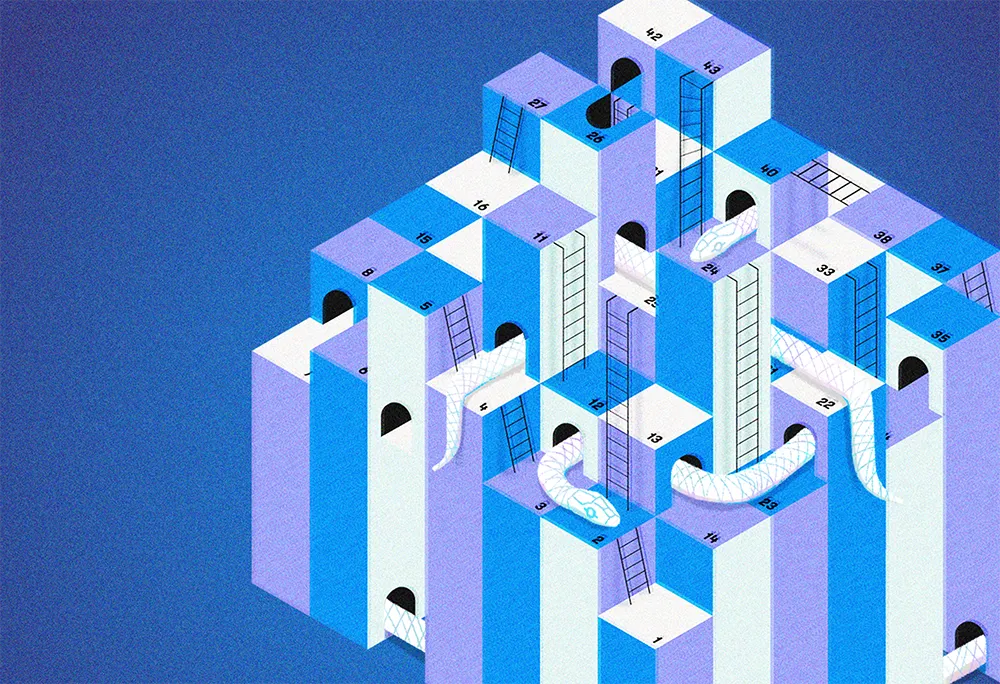

Ce rêve hérité est puissant, mais il est incomplet. Il omet souvent que le nombre de postes permanents de professeur·e-chercheur·euse est infime, comparé au nombre de doctorant·es diplômé·es chaque année. Il minimise aussi la pression financière et institutionnelle qui pèse sur les professeur·es universitaires - que ce soit avant de devenir titulaires, mais après, aussi. Plus insidieux encore : il tend souvent à entretenir l’idée que ce n’est qu’à l’intérieur des murs de l’université qu’on peut s’engager et ajouter de la « vraie » valeur à la société. Pourtant, le tissu socio-économique – le privé, le public, l’enseignement pré-universitaire, les OBNL – est un terreau fertile pour l’engagement et l’épanouissement des chercheuses et des chercheurs.

Mon souhait, avec ce texte, est d’inviter à rêver plus loin. À considérer un multivers de possibilités d’engagement en tant que scientifique aux études ou en début de carrière.

Quand les rêves se transforment

Beaucoup d’invité·es sur le balado m’ont confié leur histoire de réorientation. Souvent, elle est née du moment où ces personnes ont compris comment elles aimeraient s’engager, quel public elles aimeraient servir. Pour d’autres, elle est née du moment où ce qui est devenu clair, c’est plutôt le chemin qu’elles ne voulaient pas suivre.

Pour Boucar Diouf, biologiste, océanographe et humoriste, par exemple : après son doctorat en biologie marine, c’est l’interaction avec ses étudiant·es qui l’a mené à bifurquer vers la scène et l’humour, tout en gardant la science comme fil conducteur. Aujourd’hui, il raconte la science, transmet la curiosité et tisse des liens entre le savoir et la société. Son rêve n’est pas disparu – il a simplement changé d’angle.

Nathalie Nguyen-Quoc Ouellette, astrophysicienne et vulgarisatrice scientifique, rêvait elle aussi d’entamer une carrière professorale après son doctorat. Elle a plutôt trouvé son accomplissement dans la communication scientifique. Ce sont ses engagements auprès du public qui lui ont permis de réaligner son rêve et de devenir, entre autres, porte-parole canadienne du télescope James Webb.

Parfois, c'est l'environnement de travail qui mène à un changement de voie imprévue. Pour Myriam Beaudry, nutritionniste-diététiste et vulgarisatrice scientifique, se retirer du milieu doctoral fut la meilleure décision à prendre pour son bien-être et son épanouissement professionnel. Ce choix difficile, loin d’être une rupture ou un échec, a marqué pour Myriam le début d’un trajet plus aligné et pleinement assumé. Un quotidien où se conjugue désormais projets de communication scientifique et travail comme clinicienne, toujours avec passion et rigueur scientifique.

Enfin, il y a ceux qui mènent l’aventure académique jusqu’au bout, mais qui trouvent leur liberté ailleurs. Pour Mathieu Bélisle, c’est au cégep qu’il a trouvé son espace d’épanouissement intellectuel et d’engagement en tant que professeur de littérature. Après un doctorat à l’Université McGill et un postdoctorat aux États-Unis, il a trouvé au collégial une liberté rare : celle d’enseigner, d’écrire et de penser sans la pression du publish or perish. D’ailleurs, ses élèves, anciens et actuels, témoignent de l’importance de son engagement auprès d’elles et eux.

Ces histoires, toutes différentes, démontrent qu’il n’y a pas d’avantages à caresser un rêve emprunté, ni à tous poursuivre le même rêve. Elles montrent aussi que la valeur et le rôle des scientifiques existe aussi largement hors des murs de l’université. C’est souvent en s’engageant là où nous nous sentons le plus vivant que nous découvrons notre place dans ce monde qui a tant besoin de nous.

C’est souvent en s’engageant là où nous nous sentons le plus vivant que nous découvrons notre place dans ce monde qui a tant besoin de nous.

- David Mendes da Silva

communicateur scientifique et animateur de Papa PhD

David Mendes a troqué les pipettes pour le clavier et le micro après son doctorat en biologie cellulaire. Aujourd’hui rédacteur médical, traducteur et animateur du balado Au-delà de la thèse avec Papa PhD, il aide les jeunes chercheur·euses à naviguer dans l’après-PhD avec confiance et créativité. À travers plus de 300 conversations, il met en lumière les mille et une façons de donner du sens à son parcours professionnel après l'obtention de son diplôme de cycle supérieur.

Vous aimez cet article?

Soutenez l’importance de la recherche en devenant membre de l’Acfas.

Devenir membre

Commentaires

Articles suggérés

Infolettre