Dans un contexte de transformations technologiques accélérées et de débats éthiques liés à l’intelligence artificielle (IA), les bibliothèques publiques pourraient devenir de véritables infrastructures civiques de la science citoyenne. Historiquement centrées sur l’accès à l’information, elles soutiennent aujourd’hui la participation citoyenne, la littératie numérique et la médiation des savoirs.

Les bibliothèques au service de la science citoyenne

S'appuyant sur les théories des tiers lieux1, du capital social2, et de l'infrastructure sociale et civique3, cette analyse examine comment les bibliothèques participent activement à la science citoyenne. Loin de se limiter à la mise à disposition de ressources, elles créent des espaces d’échange, d’apprentissage et d’engagement critique sur des enjeux sociotechniques actuels.

Mon objectif est, plus précisément, d’exposer le rôle des bibliothèques publiques du Québec en tant qu’infrastructures civiques de la science citoyenne à travers l’étude de cas des cafés citoyens organisés dans le cadre de la Déclaration de Montréal pour un développement responsable de l’IA (2017-2018). En mobilisant une analyse qualitative des documents produits et des observations recueillies4, cette étude contribue à éclairer comment les bibliothèques peuvent faciliter la délibération publique sur l’IA, se positionner comme actrices de la gouvernance technoscientifique et renforcer les liens entre science ouverte et société.

Des lieux de savoirs devenus lieux de débats éthiques et sociotechniques

La Déclaration de Montréal pour un développement responsable de l’intelligence artificielle, lancée en 2017 à l’initiative d’un collectif interdisciplinaire de chercheur·euses et d’organisations québécoises, visait à encadrer le développement de l’IA selon des principes éthiques, démocratiques et inclusifs. La démarche s’est distinguée par son approche participative : plus de 5 000 citoyen·nes ont été consulté·es à travers des « cafés citoyens » organisés dans divers lieux publics, dont les bibliothèques, afin de délibérer collectivement sur des enjeux tels que la santé, l’éducation, la mobilité, la justice, etc. L’objectif était de formuler une charte de principes guidant les politiques publiques et les innovations technologiques dans un esprit de responsabilité et de justice sociale.

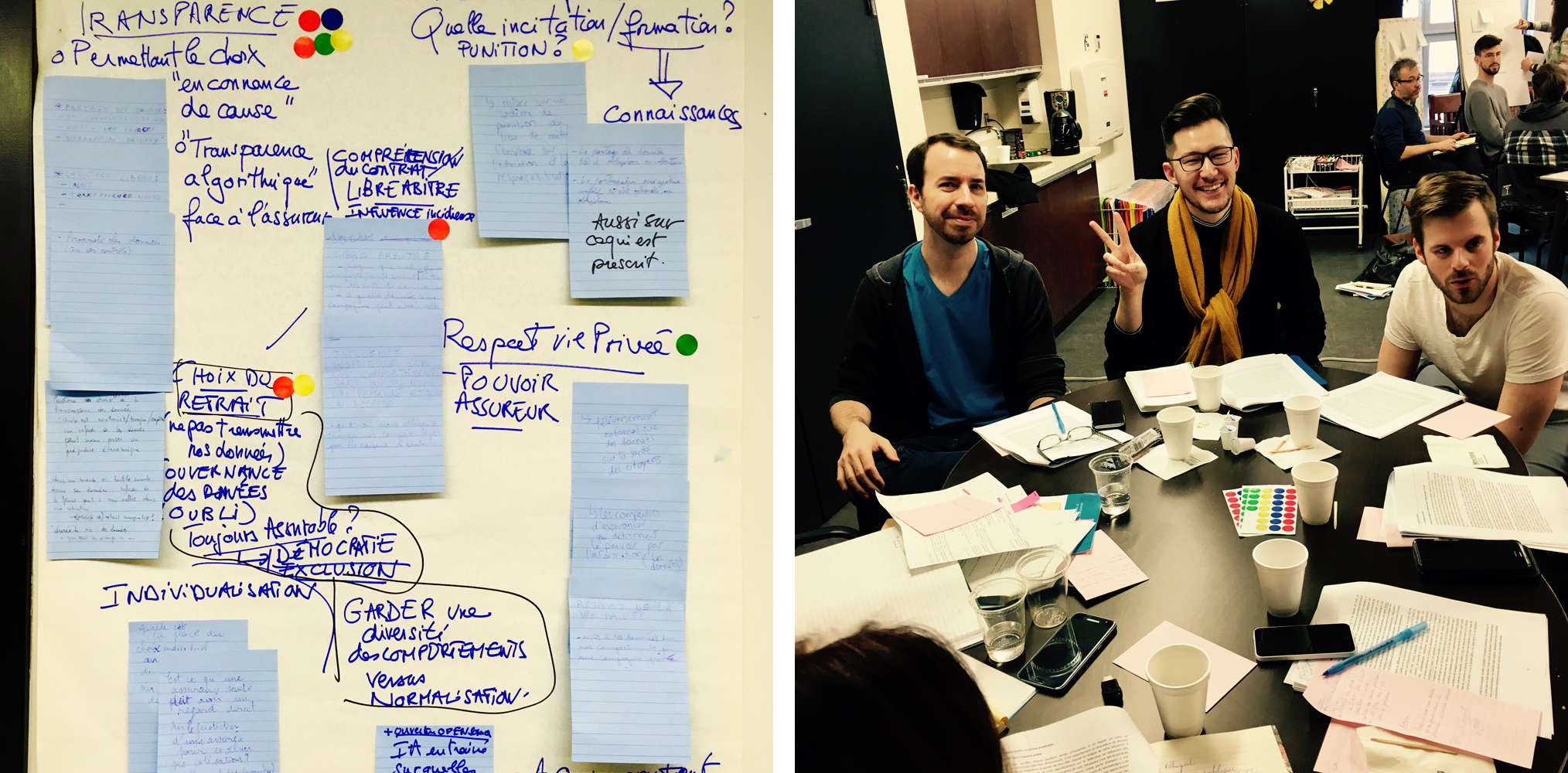

En 2018, 9 bibliothèques publiques du Québec5 ont accueilli 10 cafés citoyens dans le cadre de cette démarche (pp. 23, 25, 53, 71). Ces événements ont permis de discuter des enjeux éthiques de l'IA dans un environnement accessible, inclusif et délibératif, conforme aux caractéristiques d’une démarche de science citoyenne institutionnalisée.

Ces cafés citoyens ont rassemblé en moyenne 25 à 40 personnes par événement (p. 53), abordant des thématiques complexes telles que les biais algorithmiques ou la surveillance. Les bibliothèques ont mobilisé leurs ressources communicationnelles et communautaires pour favoriser une participation diversifiée, incluant des personnes peu familières avec les sujets et les enjeux technologiques.

Créer des espaces de science participative

La capacité des bibliothèques à accueillir des débats ouverts sur l’IA confirme leur fonction d’infrastructure sociale, telle que définie par Klinenberg (2018) : un espace physique favorisant l'interaction sociale, la résilience communautaire et la participation démocratique. Cette observation rejoint également les analyses de Mattern (2014; 2021), qui voit dans les bibliothèques des infrastructures civiques critiques face aux défis sociotechniques contemporains. Mattern propose une lecture élargie de cette fonction : ces institutions rassemblent des fonctions à la fois techniques, sociales et symboliques, en intégrant technologies, savoirs et médiation culturelle. Elles deviennent ainsi des lieux de résistance douce face aux fractures numériques, aux inégalités sociales et aux logiques extractives du capitalisme numérique. En tant qu'espaces d’expérimentation, d’archivage et de production collective, elles participent donc activement à la construction de standards et de connaissances.

Par ailleurs, selon la littérature, les bibliothèques qui soutiennent la science citoyenne mobilisent principalement trois leviers complémentaires :

- D’abord, l’infrastructure matérielle, qui comprend à la fois l’espace physique et les ressources techniques. Les bibliothèques offrent des lieux accessibles et conviviaux, spécifiquement conçus pour accueillir des activités de science citoyenne, ce qui en fait de véritables pôles communautaires de mise en œuvre et de collaboration6.

- Elles mettent également à disposition les équipements, la connectivité et les outils numériques nécessaires à la réalisation de projets spécifiques7. Ensuite, les bibliothécaires mobilisent leurs compétences techniques et relationnelles ainsi qu’en médiation culturelle et scientifique — incluant la vulgarisation des savoirs et le développement de la littératie — pour accompagner les publics dans la cocréation et l’appropriation critique des connaissances8.

- Enfin, les bibliothèques s’appuient sur leur proximité communautaire et leurs réseaux de partenaires territoriaux, facilitant ainsi, la participation locale et l’intégration des projets dans le tissu socia9.

Ainsi, il existe de nombreux exemples permettant d’illustrer le rôle de plus en plus actif des bibliothèques publiques en Amérique du Nord dans la promotion de la science, que ce soit à travers des programmes éducatifs liés aux STIM (sciences, technologie, ingénierie et mathématiques), notamment pour les jeunes, ou par des initiatives de science participative qui créent des ponts concrets entre les institutions scientifiques et les communautés locales. Dans le cadre du projet environnemental GLOBE Observer, en partenariat avec la NASA, des bibliothèques proposent aux citoyen·nes de contribuer directement à la recherche en observant et en documentant des phénomènes tels que les nuages, les habitats de moustiques, la couverture terrestre ou encore les arbres, à l’aide d’une application mobile. À Los Angeles, le programme Neighborhood Science de la bibliothèque publique (LAPL) illustre aussi cette dynamique, en offrant le prêt de trousses d’observation scientifique, en traduisant les ressources liées à ces activités en différentes langues, et en inscrivant les projets dans des enjeux locaux comme la qualité de l’air, de l’eau, les îlots de chaleur ou la biodiversité.

Dans ce contexte d’effervescence, la démarche québécoise de coconstruction des cafés citoyens dans les bibliothèques place à son tour la bibliothèque au cœur du dialogue science-société. En offrant un espace structuré pour la délibération publique sur les enjeux éthiques et sociaux de l’IA, elle pourrait se distinguer comme une approche novatrice et une modalité enrichie de science participative, fondée non seulement sur la collecte ou l’échange de données, mais sur la réflexion collective, le débat public et l’appropriation citoyenne des savoirs.

Les bibliothécaires et la médiation entre « science et société »

Que peut-on, dès lors, dégager de l’examen de cette démarche? Il apparaît que, dans ce cadre, certain·es bibliothécaires et membres du personnel des bibliothèques ont adopté une posture active d'animation, contribuant à faciliter l'appropriation critique des savoirs technologiques par le grand public (p. 71). Ce rôle rejoint l’analyse de Cigarini et coll. (2019) sur la cocréation de savoirs, et il s'inscrit aussi dans la continuité des compétences professionnelles identifiées pour soutenir la participation et la culture scientifiques10.

L’effort mené pour réunir des personnes non initiées ou éloignées du numérique illustre ce que Mattern (2014) nomme une « infrastructure civique », c’est-à-dire un espace public qui soutient la prise de parole, la circulation des idées et la coconstruction de valeurs partagées. Le climat de confiance instauré dans le cadre familier de la bibliothèque de quartier pour les cafés citoyens, contribue à renforcer le capital social et la création de ponts entre groupes sociaux diversifiés (Putnam, 2003). Ces dynamiques soulignent la capacité et le rôle singulier des bibliothèques et de leurs professionnel·les au sein de la médiation entre science et société.

L’effort mené pour réunir des personnes non initiées ou éloignées du numérique illustre ce que Shannon Mattern (2014) nomme une « infrastructure civique », c’est-à-dire un espace public qui soutient la prise de parole, la circulation des idées et la coconstruction de valeurs partagées.

Favoriser la littératie numérique et sociotechnique pour agir en citoyen·ne informé·e

Le rapport de la Déclaration souligne l’apport des bibliothèques dans le développement de la littératie numérique (pp. 51, 54). Un scénario issu du travail prospectif des personnes participantes proposait la mise en place d’ateliers de littératie en mobilité autonome (p. 60). La production de ce récit illustre le potentiel de contribution des bibliothèques à l’appropriation citoyenne des technologies émergentes et futures.

Ce constat est cohérent avec les travaux de Cigarini et coll. (2021) et de Mattern (2014) qui soulignent que les bibliothèques, en renforçant les compétences techniques et critiques, deviennent des tiers-lieux éducatifs stratégiques. Elles permettent ainsi aux citoyen·nes d'améliorer la littératie, mais aussi de devenir acteur·trices critiques et informé·es face à l’innovation technologique et de s’engager, aux côtés des scientifiques, dans des problématiques communautaires fondées sur les sciences.

Entre citoyen·nes et recherche

L’implication des bibliothèques dans les cafés citoyens de la Déclaration de Montréal incarne une forme de science citoyenne territorialisée. Loin d’être de simples relais, elles agissent comme co-instigatrices de projets de délibération et de recherche participative11. Leur réseau territorial, leur ancrage communautaire et leur capacité à s’adapter à des enjeux technologiques émergents renforcent leur action comme interfaces entre science, société et politiques publiques.

En intégrant ces processus de dialogue et d’appropriation critique, les bibliothèques contribuent à faire évoluer les standards de la recherche scientifique vers plus d’ouverture, de transparence et de participation. Cette approche renforce la légitimité de la science dans l’espace public et favorise une culture partagée du savoir12.

Ce que révèle cette expérience sur l’avenir de la science ouverte

Cet examen confirme, en outre, que les bibliothèques peuvent contribuer activement dans les écosystèmes de la science ouverte, notamment en soutenant une approche plus participative et inclusive de la production de savoirs13. En hébergeant des démarches comme les cafés citoyens de la Déclaration de Montréal, elles rendent concrète l’idée d’une science ouverte non seulement dans l’accès aux résultats, mais aussi dans l’élaboration même des réflexions sur la science et sur des normes technologiques.

La science citoyenne, entendue comme la participation active de non-spécialistes à la construction des savoirs, apparaît ainsi comme une composante indissociable de la science ouverte. En facilitant la délibération publique sur des enjeux complexes tels que l'intelligence artificielle, les bibliothèques démontrent qu'elles sont capables de tisser des ponts entre expertise scientifique, préoccupations citoyennes et politiques publiques. Elles permettent également une démocratisation accrue de la science, en valorisant les savoirs situés et en rendant visibles des perspectives souvent absentes des débats experts.

Vers des bibliothèques mieux reconnues comme actrices de la science citoyenne

L'implication des bibliothèques à la Déclaration de Montréal illustre leur évolution vers des infrastructures civiques critiques. En soutenant l’accès à ces savoirs, à la littératie numérique et à la délibération éthique, elles renforcent leur leadership au sein de la science et dans la gouvernance technoscientifique. Ces aspects renforcent aussi du même coup la légitimité des bibliothèques comme tiers-lieu et même, selon l’expression de Alberto Manguel (2006), comme « atelier d’éthique publique ».

De plus, l’avenir de la science citoyenne pourrait bien être lié à la reconnaissance de ces institutions, capables de rapprocher les expertises, les savoirs citoyens et les politiques. Les bibliothèques publiques sont ainsi appelées à intervenir de manière stratégique dans la transition vers une société plus inclusive, informée et participative. Cette reconnaissance devrait se traduire non seulement par un soutien politique et financier accru, mais aussi par une intégration plus intentionnelle et systématique des bibliothèques dans les stratégies nationales et locales de science ouverte et de participation publique.

Cette perspective se prolonge dans les initiatives récentes, comme le projet Déployer la littératie éconumérique au Québec porté par l’Observatoire international sur les impacts sociétaux de l’IA et du numérique (OBVIA). Ce projet vise à organiser, en 2024-2025, dix ateliers de conversations citoyennes en bibliothèques publiques autour des liens entre numérique, IA et environnement, en mobilisant des scénarios prospectifs sur la sobriété numérique.

En élargissant la littératie numérique aux enjeux environnementaux, cette initiative confirme que les bibliothèques, en tant que tiers lieux ouverts et inclusifs, jouent un rôle significatif dans la construction collective de savoirs critiques sur les transitions numériques et écologiques. Elle annonce ainsi une nouvelle étape dans la reconnaissance des bibliothèques publiques en tant qu’infrastructures civiques de la science citoyenne. Cependant, comme l’a souligné Liboiron (2021), une autre dimension critique exige encore de repenser les pratiques scientifiques environnementales dans une perspective anticoloniale pour éviter de reproduire des logiques de domination dans les projets territoriaux participatifs. Les bibliothèques, en tant qu’institutions ancrées localement, sont appelées à faire une différence dans cette vigilance éthique.

En élargissant la littératie numérique aux enjeux environnementaux, [la présente] initiative confirme que les bibliothèques, en tant que tiers lieux ouverts et inclusifs, jouent un rôle significatif dans la construction collective de savoirs critiques sur les transitions numériques et écologiques.

Références

- Cavalier, D., Nickerson, C., Salthouse, R., & Stanton, D. (2020). The Library and Community Guide to Citizen Science: Understanding, planning and sustaining ongoing engagement in citizen science at your library or community-based organization. SciStarter. https://media.scistarter.org/curated/The+Library+and+Community+Guide+to+Citizen+Science.pdf

- Cigarini, A., Bonhoure, I., Vicens, J., et Perelló, J. (2021). Public libraries embrace citizen science: Strengths and challenges. Library & Information Science Research, 43(2), 101090. https://doi.org/10.1016/j.lisr.2021.101090

- Eleta, I., Clavell, G. G., Righi, V., & Balestrini, M. (2019). The promise of participation and decision-making power in citizen science. Citizen Science: Theory and Practice, 4 (1). https://doi.org/10.5334/cstp.171

- Heurtematte, V. (2022). Open up ! Open up ! Effets de la science ouverte sur les organisations : congrès de l’ADBU – 28 au 30 septembre 2022, Caen. Bulletin des bibliothèques de France. https://bbf.enssib.fr/tour-d-horizon/open-up-open-up-effets-de-la-science-ouverte-sur-les-organisations_70820

- Ignat, T., Cavalier, D., et Nickerson, C. (2019). Citizen Science und Bibliotheken: Walzer tanzen auf dem Weg zur Zusammenarbeit. Mitteilungen der Vereinigung Österreichischer Bibliothekarinnen und Bibliothekare, 72(2), 328–336. [traduction] https://doi.org/10.31263/voebm.v72i2.3047

- Klinenberg, E. (2018). Palaces for the people: How social infrastructure can help fight inequality, polarization, and the decline of civic life. Crown Publishing.

- Landgraf, G. (2023, 27 juin). Watching Clouds for NASA. American Libraries Magazine. https://americanlibrariesmagazine.org/blogs/the-scoop/watching-clouds-f…

- Liboiron, M. (2021). Pollution is colonialism. Duke University Press. https://doi.org/10.1515/9781478021445

- Manguel, A. (2006). La bibliothèque, la nuit. Paris : Actes Sud.

- Mattern, S. (2014). Library as Infrastructure. Places Journal. https://placesjournal.org/article/library-as-infrastructure/

- Mattern, S. (2021). A city is not a computer: Other urban intelligences. Princeton University Press.

- Newman, G., Wiggins, A., Crall, A., Graham, E., Newman, S., et Crowston, K. (2012). The future of citizen science: Emerging technologies and shifting paradigms. Frontiers in Ecology and the Environment, 10(6), 298–304.

- Oldenburg, R. (1989). The Great Good Place: Cafes, Coffee Shops, Bookstores, Bars, Hair Salons and Other Hangouts at the Heart of a Community. Paragon House.

- Pimentel, F. A. S., et Gomes, L. I. E. (2024). Data on librarians' perceptions of participation in a citizen science project in a network of public libraries. Canadian Journal of Information and Library Science, 47(2). https://doi.org/10.5206/cjils-rcsib.v47i2.17705

- Putnam, R. D., et Feldstein, L. M. (2003). Better together: Restoring the American community. Simon & Schuster.

- Shirk, J. L., Ballard, H. L., Wilderman, C. C., Phillips, T., Wiggins, A., Jordan, R., McCallie, E., Minarchek, M., Lewenstein, B. V., Krasny, M. E., et Bonney, R. (2012). Public Participation in Scientific Research: a Framework for Deliberate Design. Ecology and Society, 17(2). http://www.jstor.org/stable/26269051

- Strasser, B. J., Baudry, J., Mahr, D., Sanchez, G. and Tancoigne, E. (2019) “‘Citizen Science’? Rethinking Science and Public Participation, Science & Technology Studies, 32(2), pp. 52–76. doi: 10.23987/sts.60425.

- 1

Oldenburg, 1989

- 2

Putnam, 2003.

- 3

Klinenberg, 2018; Mattern, 2014.

- 4

La Déclaration, les cinq rapports et principalement le rapport 4 ainsi que les notes des observations ethnographiques. Un article scientifique est également en préparation. (https://declarationmontreal-iaresponsable.com/la-declaration/)

- 5

Il s’agit des bibliothèques publiques suivantes : bibliothèque Mordecai-Richler (27 avril, Montréal); bibliothèque Paul-Aimé-Paiement (7 avril, Québec); bibliothèque de Sainte-Julie (25 mars, Sainte-Julie); bibliothèque Multiculturelle (24 mars, Laval); bibliothèque Benny (Montréal, 18 mars); bibliothèque du Boisé (Montréal, ); bibliothèque Mordecai-Richler (10 mars 2018, Montréal); bibliothèque Père-Ambroise (3 mars, Montréal); bibliothèque Henri-Bourassa (18 janvier, Montréal; présentation de la Déclaration). https://declarationmontreal-iaresponsable.com/activites-de-la-coconstruction/

- 6

Pimentel et Gomes, 2024.

- 7

Ignat, Cavalier et Nickerson, 2021.

- 8

Cigarini et coll., 2019.

- 9

Cavalier et coll., 2019.

- 10

Pimentel et Gomes, 2024.

- 11

Newman et coll., 2012; Strasser et coll., 2019.

- 12

Shirk et coll., 2012.

- 13

Eleta, Clavell, et Gold, M. K., 2019; Heurtematte, 2022.

- Marie D. Martel

Université de Montéal

Marie D. Martel est professeure agrégée à l’École de bibliothéconomie et des sciences de l’information (EBSI) de l’Université de Montréal. Elle est également membre de l’Observatoire international sur les impacts sociétaux de l’IA et du numérique (OBVIA). Ses recherches portent sur le rôle des bibliothèques publiques en tant qu’infrastructures sociales et tiers-lieu, ainsi que les enjeux de participation, d’inclusion et de justice sociale dans les espaces publics, documentaires, numériques.

Vous aimez cet article?

Soutenez l’importance de la recherche en devenant membre de l’Acfas.

Devenir membre

Commentaires

Articles suggérés

Infolettre