Des habitudes culturelles très différenciées pour les filles et les garçons peuvent se traduire par des modifications épigénétiques dans le cerveau. Mais de là à dire que le cerveau des filles et des garçons fonctionne naturellement de façon différente, non, il n’y a rien scientifiquement qui le dit, rien. Les fonctions cognitives, le langage, la mémoire ou le raisonnement sont tout simplement très diversifiés, peu importe le sexe.

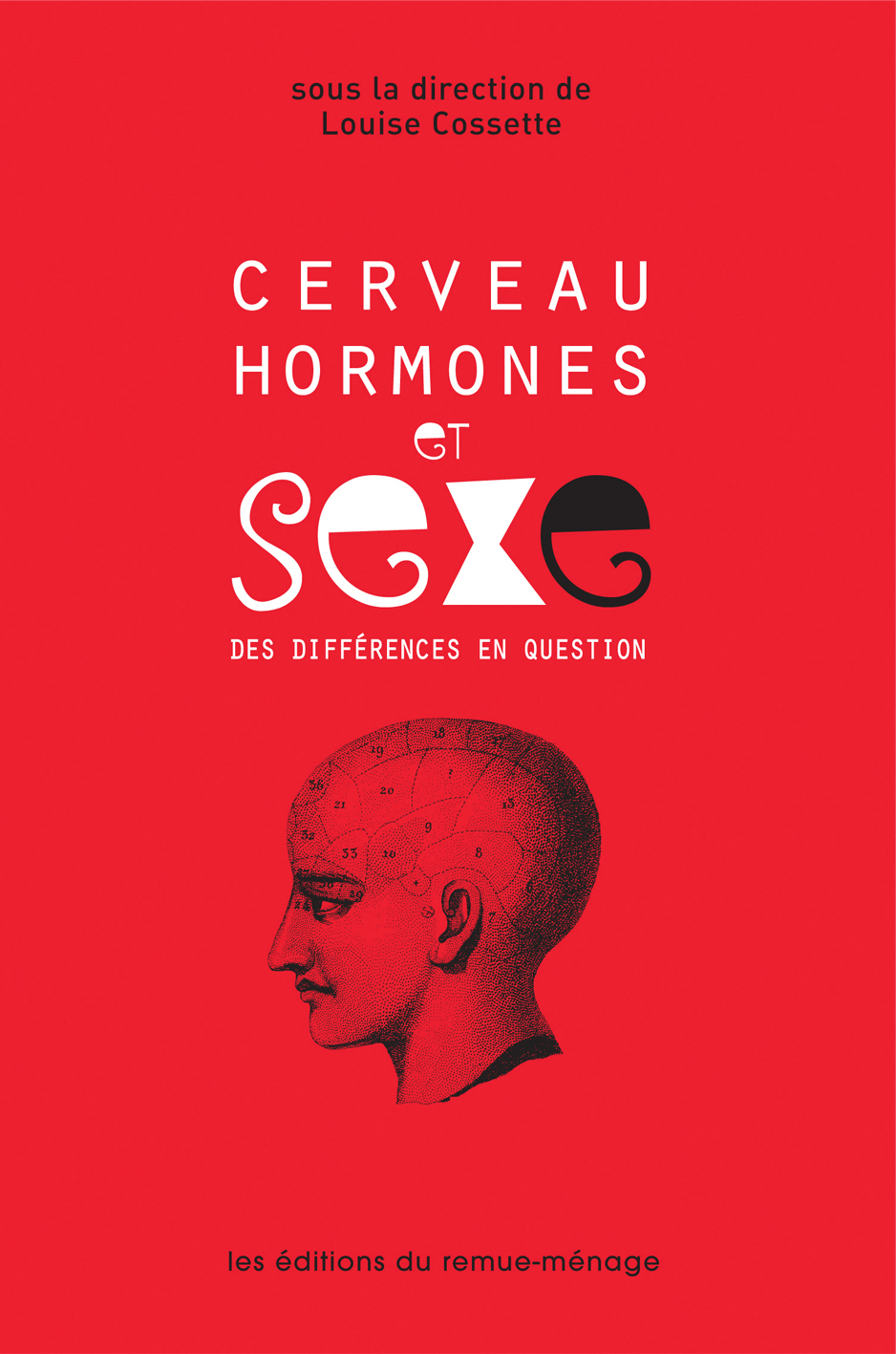

Johanne Lebel : J’ai lu avec le plus grand intérêt, cet ouvrage, bref, mais dense, que vous avec dirigé en 2012, Cerveau, hormones et sexe : des différences en question. Je savais vaguement qu’il y avait peu de différences entre les cerveaux des femmes et des hommes, et par expérience, j’en avais perçu que les uns et les unes n’étaient guère psychologiquement différents. Qu’est-ce qui vous a incité à réaliser ce projet?

Johanne Lebel : J’ai lu avec le plus grand intérêt, cet ouvrage, bref, mais dense, que vous avec dirigé en 2012, Cerveau, hormones et sexe : des différences en question. Je savais vaguement qu’il y avait peu de différences entre les cerveaux des femmes et des hommes, et par expérience, j’en avais perçu que les uns et les unes n’étaient guère psychologiquement différents. Qu’est-ce qui vous a incité à réaliser ce projet?

Louise Cossette : C’est très simple, l’exaspération. Entendre encore et toujours que les femmes sont émotives à cause de leurs hormones, qu’elles sont naturellement portées aux soins, et peu douées pour les mathématiques, les sciences et l’exercice du pouvoir.

JL : La neurobiologiste Catherine Vidal, dans le premier chapitre, déconstruit cette idée que nos valeurs ou nos aptitudes « seraient câblées dans des structures mentales immuables ». À la lecture de son texte et au cumul des données, on est tenté de conclure qu’on a tellement tout essayé pour prouver que les cerveaux des femmes et des hommes étaient différents, qu’on peut être certain qu’ils ne le sont guère ou si peu.

LC : Les différences sont minimes, en effet, et les différences se trouvent essentiellement du côté des fonctions relatives à la reproduction sexuée, comme ces neurones qui mettent l’ovulation en marche à tous les mois. Mais il ne faut pas négliger la plasticité du cerveau, sa dimension adaptative. Nos expériences s’inscrivent dans le cerveau. Pensons au cerveaux des pianistes de concert, ou à ceux des non-voyants donc le cortex visuel est récupéré pour d’autres tâches. Ainsi des habitudes culturelles très différenciées pour les filles et les garçons peuvent se traduire par des modifications épigénétiques dans le cerveau. Mais de là à dire que le cerveau des filles et des garçons fonctionne naturellement de façon différente, non, il n’y a rien scientifiquement qui le dit, rien. Les fonctions cognitives, le langage, la mémoire ou le raisonnement sont tout simplement très diversifiés, peu importe le sexe.

JL : L’aptitude au langage ne serait donc pas plus développée chez les femmes?

LC : Une méta-analyse américaine, publiée en 2009, rassemblant 2000 sujets concluait qu’il n’y avait pas de différences statistiquement différentes1. Encore une fois, une grande variabilité entre les individus, et non pas entre les sexes. Le cerveau humain est, parmi tous les cerveaux animaux, le plus immature à la naissance. Il vient au monde avec ses 100 milliards de neurones, mais avec un mince 10% de connexions2. La majeure partie de son développement se fait après la naissance. C’est un 90% de connexions qui se font en contexte d’expérience. Notre cerveau est ainsi marqué par tout ce qui nous arrive dans la vie.

JL : Le chapitre sur les différences en termes de psychologie que vous avez écrit va dans le même sens.

LC : J’ai fait ma thèse de doctorat sur la différenciation psychologique des sexes. J’ai lu à peu près tout ce qui se faisait à l’époque, entre autres, du côté de la psychologie comparée des sexes. Selon les manuels en psychologie du développement de l’époque, on observe, dès les premières semaines ou les premiers mois, des différences dans le niveau d’activité motrice et les réactions émotives des bébés filles et garçons, ce qui pouvait expliquer pourquoi on éduquait de façon différente les filles et les garçons. Ma recension des études réalisées jusque là ne confirmait pas ces affirmations. On citait toujours les mêmes deux ou trois études pour soutenir la thèse de différences précoces ou innées. Dans ma thèse, j’ai donc décidé de faire une analyse très détaillée de l’activité motrice et des réactions émotives de bébés filles et garçons, dans différents contextes en ayant recours à un schème longitudinal. J’ai trouvé très peu de différences et les quelques différences présentes à un âge disparaissaient quelques mois plus tard. Par contre, il y avait une énorme variabilité parmi les filles et parmi les garçons. Après ce travail, la question des différences était pour moi réglée. Au postdoctorat, je me suis intéressée à autre chose. J’ai fait des travaux sur les émotions parce que je trouvais que je n’avais rien appris de solide sur ce sujet. Je me suis retrouvée avec les plus grandes équipes qui travaillaient dans ce domaine en Californie.

Puis quand je suis devenue professeure ici à l’UQAM, on m’a dit : « Louise, tu enseignes ce cours en psychologie comparée des sexes, tu es la seule qui connaît ça, le différentiel des sexes. » Ça ne me tentait guère, je me disais, c’est ennuyant, tout le monde sait ça. Oh que non. Le choc. En fait personne ne savait cela.

JL : Et que disent les études que vous présentez?

LC : Je présente surtout des résultats de méta-analyses. Ces méta-analyses regroupent les données de toutes les recherches sur un comportement donné ou une caractéristique psychologique. Je ne citerai que la recension de Janet S. Hyde publiée en 2005. Elle a recensé 46 méta-analyses. Énorme. J’invite d’ailleurs les lecteurs à consulter l’ouvrage3 pour tout le détail méthodologique. Les résultats? La grande majorité de ces méta-analyses ne révèlent aucune différence entre les sexes ou de faibles différences. En compréhension des concepts mathématiques, en style de gestion, ou dans les conduites altruistes, toujours les mêmes résultats. Cependant, la différence à l’intérieur des groupes d’hommes ou à l’intérieur des groupes de femmes est très importante, elle forme une courbe en cloche très classique.

[Janet S. Hyde a recensé 46 méta-analyses relatives aux différences psychologiques et comportementales] La grande majorité de ces méta-analyses ne révèlent "aucune différence" entre les sexes ou "de faibles différences". En compréhension des concepts mathématiques, en style de gestion, ou dans les conduites altruistes, toujours les mêmes résultats. Cependant, la différence à l’intérieur des groupes d’hommes ou à l’intérieur des groupes de femmes est très importante, elle forme une courbe en cloche très classique.

JL : Et si vous aviez à rééditer l’ouvrage, sept ans plus tard, vous y apporteriez des modifications?

LC : L’ensemble des méta-analyses sur les différences neuronales, cognitives ou psychologiques, sont bien sûr toujours valables. Les études réalisées depuis 2012 vont dans la même direction. Mais je pense que ce serait important de revenir sur la question de l’agressivité physique, parce que c’est une des différences les plus marquantes entre les sexes. On discute encore, par exemple, des liens possibles avec la testostérone, mais ces liens ne sont pas démontrés. Malgré cela, on entend régulièrement dire que l’agressivité masculine, c’est une question d’hormones sexuelles.

JL : Une question socioculturelle donc?

LC : Probablement, mais on n’arrive pas à être très précis. Il y a certes un ensemble de facteurs culturels, ces modèles qu’on présente aux garçons, les rôles attendus qui sont prescrits. C’est ça qu’il faut étudier. Par contre, du côté des liens entre le niveau d’agressivité physique et la testostérone, ça, on le sait. C’est le résultat d’une méta-analyse réalisée par Book, Starzyk et Quinsey en 2001, il me semble, auprès de 10 000 personnes, ce qui n’est pas un petit échantillon. On n’a pas trouvé de liens significatifs.

Ce qui ne veut pas dire que la testostérone ne joue aucun rôle, mais c’est un facteur parmi d’autres et ce n’est probablement pas le plus important. Mais l’argument qui tranche à mon avis, et c’est ce que je voudrais ajouter dans une nouvelle édition, c’est qu’il y a une hausse très marquée du niveau de testostérone chez les gars à l’adolescence (moins chez les filles), pour enclencher la puberté. Et paradoxalement, c’est à l’adolescence que se produit la chute la plus marquée d’agressivité physique chez les gars. Voilà qui éliminerait définitivement le lien entre agressivité et testostérone.

JL : Donc pas de différences neuronales, rien du côté psychologique, et une action hormonale qui ne produit peu de différence. Et pourtant, les mythes perdurent…

LC : Il y a des stéréotypes qui perdurent depuis des siècles, pour ne pas dire des millénaires; difficile de s’en défaire en une génération ou deux. Je suis assez vieille pour avoir vu, néanmoins, une évolution marquante. J’enseigne depuis un quart de siècle un cours qui s’appelle Psychologie différentielle des sexes – mal nommé, parce que laissant entendre qu’il y a surtout des différentes entre les sexes, on devrait parler de Psychologie Sexes et genres, beaucoup plus juste –, et si je compare avec les cohortes des débuts, alors quelle différence… Il y a bien encore quelques résistances chez certains et certaines pour qui les hommes « c’est comme ça » et les femmes, « c’est comme ça ». Mais chez la majorité, il y une ouverture qui souvent m’impressionne.

JL : Et que pensez-vous des embûches que rencontrent les filles qui choisissent dans des disciplines encore très « masculines »?

LC : À l’adolescence, c’est quand on regarde les résultats des études qui comparent les aptitudes en science ou en mathématiques des filles et des garçons, il n’y a pas de différence, et en mathématique, elles sont même souvent meilleures. Puis, quand arrivent les choix de carrière, les filles n’y sont plus. Je ne dis pas qu’il faut absolument la parité totale partout, seulement que les filles qui ont les compétences et l’intérêt ne trouvent par une route bloquée par des préjugés, des biais culturels.

On a beau avoir conçu et appliqué toutes sortes de programmes pour inciter les filles à aller en sciences, mais ça ne fonctionne pas très bien. Il y a probablement beaucoup d’obstacles qu’on n’arrive pas encore à très bien identifier. C’est pour cela qu’il faut aller voir ce qui se passe. Encore une fois, l’enjeu n’est pas dans les compétences, car cela fait des décennies qu’on les mesure.

Un argument invoqué par certaines personnes, c’est de dire que cela ne les intéresse pas, parce que naturellement, les filles s’intéressent aux personnes et les gars, aux objets. Mais ce n’est pas si clair que cela dans les recherches. Il faut aller voir du côté de choses plus subtiles. Quand on entend les expériences concrètes des femmes qui, malgré tout, s’inscrivent dans des programmes en sciences, cela n’a pas toujours l’air rigolo. Donc, il y a peut-être des choses très concrètes qui se passent, d’attitudes très dérangeantes, qui font que les filles n’ont pas envie de s’y retrouver.

JL : Les études supérieures sont déjà assez exigeantes…

LC : En effet, mais on passe par-dessus bien des irritants quand on a, par ailleurs, beaucoup de soutien.

JL : Pour conclure, j’aimerais vous entendre sur les défis de travailler sur tel objet d’études, à la fois intimement, socialement et politiquement chargé?

LC : Comme je dis toujours en psycho, on est des humains qui étudient des humains. Donc pas beaucoup de recul, initialement! Il y a un réel effort à faire pour toujours remettre en question sa propre posture. Mais est-ce qu’on va arrêter d’étudier ces sujets pour autant? C’est d’une belle et infinie complexité, l’infini de l’univers combiné à l’infini du monde vivant.

Comme je dis toujours en psycho, on est des humains qui étudient des humains. Donc pas beaucoup de recul, initialement! Il y a un réel effort à faire pour toujours remettre en question sa propre posture. Mais est-ce qu’on va arrêter d’étudier ces sujets pour ça? C’est d’une belle et infinie complexité, l’infini de l’univers combiné à l’infini du monde vivant.

- Louise Cossette

Université du Québec à Montréal

Louise Cossette est professeure au département de psychologie de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) où elle enseigne depuis de nombreuses années un cours de psychologie comparée des sexes. Outre ses travaux de recherche sur la différenciation psychologique des sexes et sur les processus de socialisation des filles et des garçons, elle s’est intéressée à divers aspects de la psychologie du développement et de la psychologie du genre, notamment au développement des émotions, aux enfants de l’adoption internationale et aux pères gais et à leurs enfants. Elle est l’auteure de nombreuses publications et communications dans ces domaines. Elle est membre de l’Institut de recherches et d’études féministes (IREF) de l’UQAM et du Réseau québécois en études féministes (RéQEF).

Vous aimez cet article?

Soutenez l’importance de la recherche en devenant membre de l’Acfas.

Devenir membre