5a. Résumé

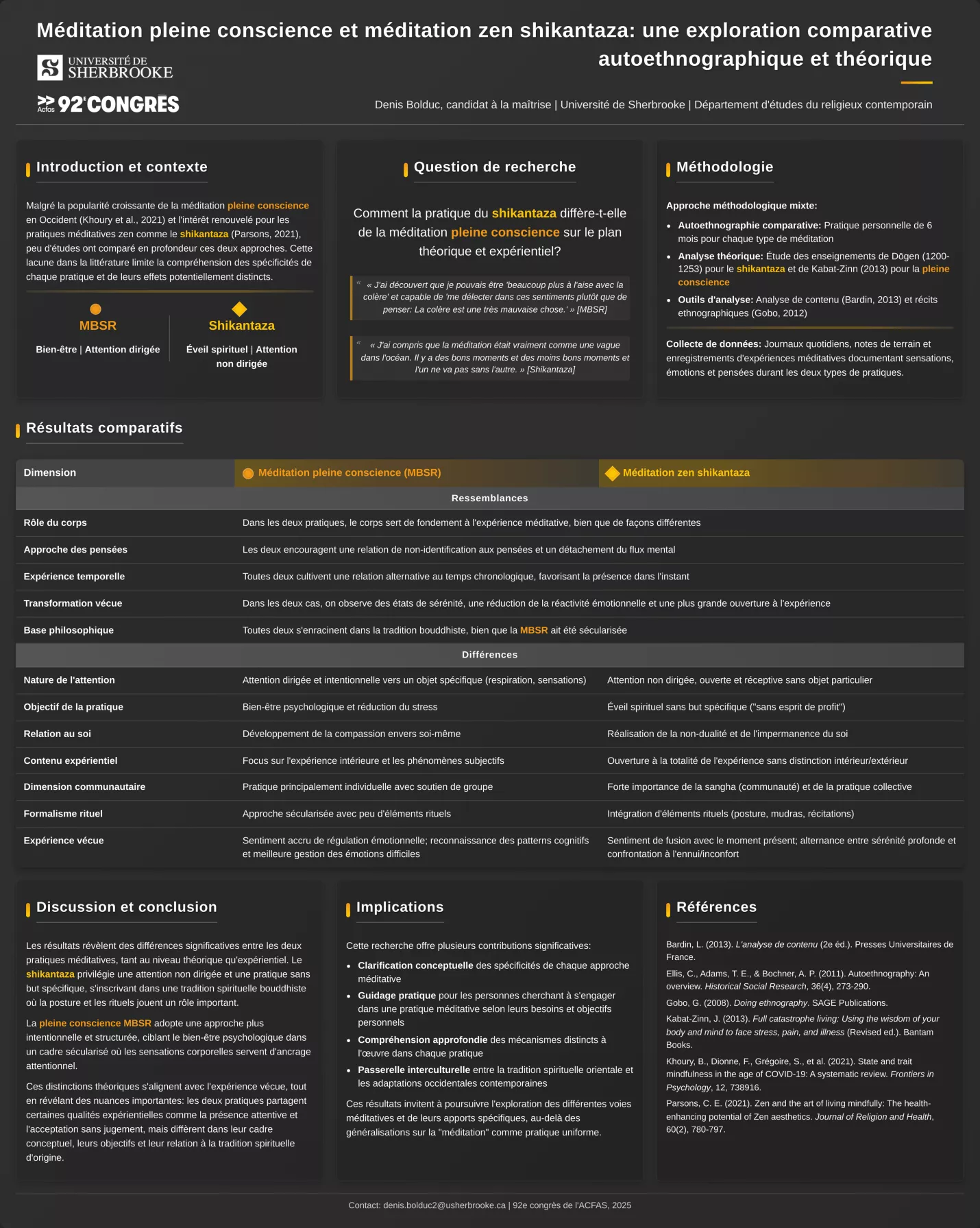

Malgré la popularité croissante de la méditation pleine conscience en Occident (p. ex., Khoury et al., 2021) et l'intérêt renouvelé pour les pratiques méditatives zen comme le shikantaza (p. ex., Parsons, 2021), peu d'études ont comparé en profondeur ces deux approches. Cette lacune dans la littérature limite la compréhension des spécificités de chaque pratique et de leurs effets potentiellement distincts. La question de recherche est la suivante : comment la pratique du shikantaza diffère-t-elle de la méditation pleine conscience sur le plan théorique et expérientiel?

La méthodologie combine une autoethnographie comparative (Ellis et al., 2011) impliquant une pratique de 6 mois pour chaque méditation, et une analyse théorique des enseignements emblématiques de Dōgen (1200-1253) pour le shikantaza et de Kabat-Zinn (2013) pour la pleine conscience. L'analyse de contenu (Bardin, 2013) et les récits ethnographiques (Gobo, 2012) sont employés.

Les résultats préliminaires révèlent des différences par rapport à la nature, à l’objet et à la finalité des pratiques. Le shikantaza implique une attention non dirigée, vise l’éveil spirituel et n’a pas d’objet attentionnel spécifique. La pleine conscience implique une attention plus intentionnelle, vise le bien-être et se concentre sur des phénomènes plus intérieurs. Ces distinctions théoriques s’alignent en partie avec celles sur le plan expérientiel, sans s’y limiter. Les résultats sont discutés en vue d’une meilleure compréhension des deux approches.