La récente crise des « frais de scolarité » aura révélé un conflit fondamental au sein des universités, au Québec comme pour l’ensemble de l’Occident. D’un côté, il y a l’idéologie managériale au service de l’économie moderne. Et de l’autre, une vision du développement humain comme valeur universelle et intemporelle.

Le changement organisationnel

Le changement organisationnel

Si les perspectives des sciences politiques, sociologiques et historiques qui accompagnent l’étude des universités permettent de rendre compte de l’évolution de l’institution, celle des sciences administratives peuvent révéler les pratiques d’orchestration délibérées de cette transformation. Pour éclairer ces pratiques, les théories du changement organisationnel, entre autres, sont ici sollicitées. Ces théories comportent deux approches complémentaires : la première porte sur la théorisation de la transformation systémique des organisations; la seconde rend compte des pratiques de gestion actualisant les changements organisationnels.

Le cas des universités

Le cas des universités est particulièrement intéressant, car cette institution s’est révélée essentielle à la croissance de l’économie du savoir et à la compétitivité des États-Nations. Dans ce contexte, les universités des pays occidentaux ont reçu le mandat de soutenir la croissance économique de leurs territoires. Il en émerge un mouvement dominant, toujours en cours, qui adopte le modèle du capitalisme académique prôné par l’université américaine.

Le cas de l’Université québécoise est original dans la mesure où la gestion de sa transformation rend invisible son virage radical.

Le cas de l’Université québécoise est original dans la mesure où la gestion de sa transformation rend invisible le virage radical. L’Université à vocation exploratoire et indépendante, de type humboltienne, est transformée vers le modèle de l’Université-entreprise, à vocation d’exploitation, coproductrice de l’économie. Le Canada, les États-Unis ou encore l'Australie ont pris cette direction1.

Ce type de virage parce que portant sur la nature de la vocation de l’institution est considéré comme radical. Or, le changement radical requiert normalement une « gestion à grande visibilité » comme celle entreprise dans les années 1960 au Québec. Cependant, le changement radical en cours vers l’université-entreprise, s'il était visible et affirmé, risquerait de générer une grande résistance des acteurs universitaires tout comme de la société québécoise.

L’étude que j’ai réalisée sur le sujet révèle que l’État a innové en procédant de manière incrémentale, progressive, sur plus d’une trentaine d’années, et qu'il a agit comme si le changement s’inscrivait dans la continuité naturelle, une simple adaptation2. L’originalité, qui fait le succès de cette méthode, aura été de réaliser une véritable rupture de manière délibérément invisible, rendant ainsi la transformation particulièrement efficace.

Un premier changement radical

Le 25 mai 1961, Paul Gérin-Lajoie annonce la modernisation de l’éducation au Québec par le lancement de La Grande Charte de l’Éducation, où la gratuité scolaire et l’accessibilité pour tous aux études universitaires sont prévues. Dès 1964, il crée le ministère de l’Éducation et le Conseil supérieur de l’éducation (CSE), puis les cégeps (1967) et le réseau de l’Université du Québec (1968). L’annonce et la mise en œuvre de cette vaste modernisation de l’Université et du système de l’éducation s’inscrivent dans l’approche habituelle d’une gestion planifiée et dirigée d’un changement radical. La visée de ce changement permet à l’État de s’affranchir des pouvoirs religieux en matière d’éducation tout en démocratisant l’accessibilité aux études supérieures.

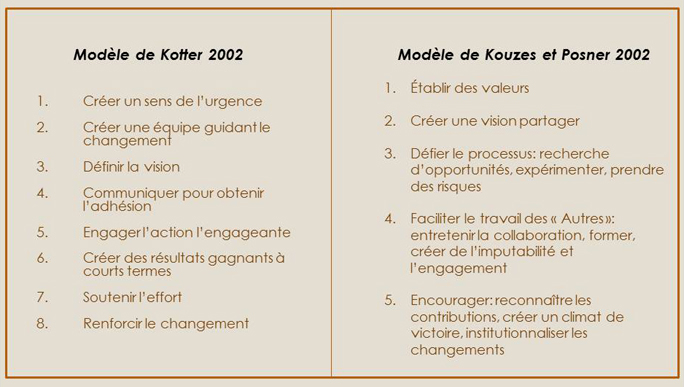

Cette période de transformation radicale des années 1960 marque une innovation en termes de pratiques de gestion du changement. La méthodologie à grand déploiement mobilisateur, visionnaire et annoncé est aujourd’hui considérée comme un classique du domaine de la gestion du changement organisationnel tel qu’illustré par les modèles de Kotter (2002) et de Kouzes et Posner (2002).

De l’humanisme à l’utilitarisme

De 1972 à 1983, on vit une période de turbulences dans le milieu de l’éducation et des universités. Les suites de la Révolution tranquille et les crises économiques favorisent l’émergence de tensions entre les différents groupes sociaux, révélant des luttes de classes où les moins favorisés revendiquent une plus grande autonomie.

Peu à peu, l’État accentue le rôle des acteurs régionaux et locaux dans les changements apportés au système d’éducation. Le rôle de l’État-pédagogue des années 1960 se transforme progressivement dans les années 1970 en un rôle de régulation auprès des instances locales, et ce, dans un contexte d’émergence du mouvement pour un New Public Management.

De 1984 à 1995, les pressions de changements exogènes sur les universités s’intensifient. Parmi ces pressions se trouvent l’approche dominante d’imputabilité comptable du « nouveau management public ». L’Université est également affectée par les pressions des étudiants et des employeurs pour orienter davantage les programmes de formation sur les compétences exigées par le marché de l’emploi, ou encore, celles du fédéral pour favoriser des activités de recherche au service des firmes, de l’industrie et du développement économique3.

Le changement devient fortement politisé et des contraintes s’exercent sur le système universitaire. Parmi ces contraintes se trouve la régulation, voire la centralisation de la planification des orientations des programmes de recherche ou des formules et structures de financement des établissements4.

Ces phases de tensions et de turbulences émergentes et contingentes amènent l’État québécois à prendre conscience que l’époque d’une gestion du changement planifié est peut-être révolue. En 1995, une nouvelle conception du changement s’exprime : « […] toute modification ou transformation, introduite ou observée dans un système et qui a un caractère relativement stable. Qu’il résulte d’une opération de renouveau ou de l’accumulation de petites modifications au fil des ans, […] le changement ne constitue pas un événement en soi mais une action qui se déroule dans le temps […]. »5

Dès lors, l’État actualise le virage d’une perspective volontariste et humaniste, dominante depuis 1961, vers une perspective utilitariste et instrumentaliste de l’éducation et de l’Université.

Dès lors, l’État actualise le virage d’une perspective volontariste et humaniste, dominante depuis 1961, vers une perspective utilitariste et instrumentaliste de l’éducation et de l’Université. En 1995, le CSE déclare officiellement que la quête d’efficacité, d’efficience et d’imputabilité est devenue la voie d’une logique dominante à embrasser.

L’absence de pilotage

Il y a, dans le rapport du CSE de 1995, un constat évident : il faut modifier radicalement les manières de faire. Il faut changer l’Université et le système de l’éducation. « La complexité nouvelle des situations de toutes sortes exige qu’on pense différemment, qu’on songe à de nouvelles démarches, puisque les anciennes façons de faire se révèlent de plus en plus inefficaces. »6

Le CSE propose alors une méthodologie de la gestion du changement en cinq étapes7 :

- 1. Diagnostic du problème en faisant le bilan de la situation

- 2. Décision d’intervenir selon la nature du problème identifié

- 3. Concertation et mobilisation des différents acteurs en leur procurant des objectifs clairs, précis et concrets

- 4. Mise en place des moyens convenus

- 5. Évaluation des résultats

Cette nouvelle approche de gestion fait moins appel au consensus des destinataires sur la visée mobilisatrice et axiologique du changement, elle concerne plutôt sa légitimité stratégique et son opérationnalisation pragmatique. Autrement dit, la gestion ne porte pas sur la vision de la vocation et de l’avenir de l’Université, mais plutôt sur la facilitation et l’habilitation des acteurs de changement à opérationnaliser la transformation contingente. Cette méthodologie, novatrice pour l’époque, s’inscrit dans les approches récemment répertoriées dans le domaine du changement, tel que décrit par les modèles d’Autissier et Moutot (2010) et de Collerrette et Schneider (2010).

En ce sens, l’analyse stratégique, le diagnostic du système complexe et le positionnement du changement sont explicitement identifiés par le CSE en 1995 comme étant trois étapes de gestion du changement. Toutefois, cette méthodologie de gestion du changement radical est particulièrement sensible aux résistances sociales. C’est à ce titre qu'on décida de rendre la gestion de ce changement radical « invisible » auprès des destinataires et des bénéficiaires du changement.

« Il est important d’en arriver à ce que le changement ne soit plus perçu comme une intervention sporadique de l’État et qu’on en vienne à créer une culture de changement continu dans l’école et dans le système éducatif en général. »8

Les États généraux sur l’éducation de 1995 qui suivent ce rapport actualisent cette nouvelle orientation. Ils n’auront été qu’une activité de communication de concertation par « l’écoute » entre les acteurs, plutôt qu’une occasion d’énoncer une véritable vision mobilisatrice commune telle celle opérationnalisé en 19619. Le Sommet sur l’enseignement supérieur de 2013 aurait eu une fonction similaire, en tant que moment d’écoute facilitant la concertation entre des acteurs divergents plutôt qu’une occasion d’établir un consensus visionnaire orchestré par l’État.

Ces deux évènements semblent donc être marqués par « l’absence » délibérée de projet mobilisateur, puisque l’État ne pilote plus le changement des universités depuis les années 1980.

Changement radical… et incrémental

Le changement radical concerne le virage complet de la nature d’une organisation. Il se gère normalement sur une courte période, environ cinq ans, et est soutenu par une vaste mobilisation et campagne de communication telle celle présentée pour l’Université au Québec en 1961.Par opposition, le changement incrémental ne transforme pas la nature de l’organisation, mais s’inscrit plutôt dans un processus évolutif, émergent et contingent. Pourtant, l’État québécois a adopté ces deux modèles opposés quant à la modalité de gestion pour réussir l’un des plus grands changements radicaux de l’Université en Occident.

Cette nouvelle approche de la gestion du changement, conceptualisée dans la présente recherche comme étant radical-incrémental, permet de contourner à la fois les résistances au changement et les risques d’épisodes de crise2. Or, ces deux types de difficultés avaient clairement été reconnues au cours des décennies 1970 et 1980 comme un irritant pour la classe dirigeante (politiciens, fonctionnaires, patronat, rectorat), qui préfère la discrétion.

L’État québécois a ainsi délibérément adopté une méthodologie du changement radical-incrémental grâce à une gestion systémique décentralisée permettant une mise en œuvre invisible aux observateurs et aux destinataires du milieu de l’éducation et de l’Université.

Ce virage dans le mode de gestion étatique des universités et de l’éducation aura été à la fois radical, opportuniste et invisible.

Ce virage dans le mode de gestion étatique des universités et de l’éducation aura été à la fois radical, opportuniste et invisible. Le passage d’une gestion planifiée à une gestion continue est en soi radical. Cette décision délibérée est opportuniste, puisque depuis les années 1970, l’État se voit confronté dans le choix de ses orientations, et de ce fait, tente par tous les moyens de se faire plus discret. Enfin, l’invisibilité de cette gestion du changement la rend particulièrement efficace par son approche structurationniste et systémique.

L’ensemble de ces modalités de gestion du changement de l’institution universitaire a engendré un changement radical et incrémental de la nature de la mission et du fonctionnement des universités sans jamais éveiller de résistance mobilisée.

Une gestion du changement décentralisée et invisible…

Pour l’État québécois, l’objectif fondamental de cette nouvelle gestion du changement est de faire en sorte que « […] tous les rouages du système contribuent à ce que celui-ci s’adapte continuellement à l’évolution de son milieu et qu’il puisse composer adéquatement avec le changement qui résulte de décisions politiques à visées nationales et systémiques. »10

Le modèle adopté par l’État consiste à institutionnaliser un apprentissage à boucle simple d’auto-organisation impliquant l’ajustement contingent et local du système universitaire et un apprentissage à boucle double fondé sur l’autoproduction, permettant l’innovation organisationnelle, du réseau des établissements11

Ainsi, l’État québécois se réserve les activités phares qui se déclinent en trois tâches : 1) surveiller l’environnement (sans intervenir), 2) établir des objectifs et 3) contrôler la performance. De toute façon, l’État considère que l’autonomie relative des universités rend la législation inapte à gérer les orientations de leur changement. Par contre, elle en garde les pouvoirs structurant : « […] c’est l’argent qui est à la base du pouvoir subtil que détient l’État à l’égard du fonctionnement des universités. C’est au moyen des règles de financement qu’il peut infléchir l’orientation de la formation universitaire, le développement de nouveaux programmes, le niveau des frais de scolarité et le contrôle du développement immobilier et de certains partenariats. En ce qui a trait à la mission de recherche de l’université, le pouvoir d’orientation de l’État sur le développement et l’évolution de la recherche universitaire est plus évident; il se manifeste, tant au niveau fédéral que provincial, par les modalités d’attribution des subventions de recherche dans le cadre de différents programmes mis en place à cet effet et, notamment au Québec, par le contrôle que l’État exerce sur les orientations des organismes subventionnaires. »12

La capacité systémique d’autoproduction des universités repose sur les quatre principes d’autonomie relative des établissements quant à pouvoir :

- s’autoréguler par rapport aux objectifs communs établis par l’État;

- créer des partenariats avec le milieu;

- autogérer leurs performances;

- créer une culture de changement continu.

Cette logique devait engendrer un « écosystème » universitaire imputable et autorégulé en « parfaite » harmonie avec la société québécoise.

L’hyper-interactivité : pour une transformation fortement politisée

Les partenaires de l’université sont devenus essentiels à l’instauration de cette culture de changement dans leur milieu pour « balayer les vieilles habitudes » et ainsi accomplir la mutation du rôle des universités13.

Cependant, au-delà du discours « naturaliste » d’un changement évolutif, continu et permanent de l’État, se cache une réalité idéologique et politique. En mettant l’accent sur l’hyper-interactivité entre les universités et les acteurs du milieu pour définir ses orientations de développement, les rapports de pouvoir font dévier le changement évolutionniste vers un changement idéologique et culturel de nature téléologique, d’ordre volontariste et politique.

Un examen des trois aspects du changement évolutionniste répertoriés par Van de Ven et Poole (1995) révèle l’écart entre le discours et la réalité. Ainsi, plutôt que d’avoir une « variation » des « espèces » d’organisations, on assiste à l’imitation des modèles d’organisation universitaire et de leurs programmations générant une forte concurrence entre les établissements. Plutôt que de voir une « sélection » fondée sur une plus grande flexibilité des universités envers leur milieu, on assiste au managérialisme technocratique de contrôle de l’efficience des bureaucraties universitaires au nom de l’économie du savoir. Plutôt que de voir une « rétention » sous forme d’un investissement accru de l’État dans le développement de l’Université, on assiste à des compressions budgétaires et au sous-financement chronique et structurel contraignant et mettant en péril l’adaptabilité des universités. Derrière le discours évolutionniste se camoufle, pour reprendre Crozier et Friedberg (1977) un « système d’action concret » de jeux politiques entre des acteurs intéressés par l’exploitation de l’Université.

Un débat mondial sur l’Université

Les établissements universitaires sont engagés dans des trajectoires de développement qui les lient à des acteurs et des réseaux politiques idéologiquement motivés. Le changement des universités est ainsi devenu polarisé et idéologique au Québec et dans le monde.

L’État québécois a réussi à radicalement transformer de manière invisible et progressive le rôle et la mission des universités depuis les années 1980. La seule crise aura été celle de 2012 autour de la politique de hausse des droits de scolarité visant à s’aligner au modèle canadien. Cette réforme a été rejetée, mais n’ébranle en rien la tendance lourde.

En fait, cette récente crise n’aura révélé qu’un conflit fondamental au sein des universités au Québec comme dans l’ensemble de l’Occident. D’un côté, il y a les acteurs, tels que l’OCDE et le Commonwealth, qui prônent l’idéologie managériale au service de l’économie moderne. Et de l’autre, il y a ces autres acteurs, tels que l’UNESCO et la Banque mondiale, deux institutions de l’ONU, qui font la promotion du développement humain comme une valeur universelle et intemporelle.

Or, la pression internationale et ses rapports de pouvoir poussent l’Université à se redéfinir dans un contexte de mondialisation de l’économie du savoir14. Dans un tel contexte, l’Université se retrouve contrainte de performer à l’ère d’un capitalisme académique. Son imputabilité économique l’oriente fortement vers le modèle de l’entreprise privée pour soutenir l’invention, l’innovation et l’exploitation des ressources académiques, et ce, à l’échelle mondiale15.

En ce sens, la crise sociale de 2012 et les orientations d’élaboration des cinq chantiers en 2013 exposent sur la place publique ces tensions et problématiques cachées par la gestion étatique décentralisée et politisée du changement de l’Université. Cependant, les insatisfactions exprimées par les différents acteurs lors du Sommet de février 2013 révèlent que la plateforme, en cinq chantiers d’exploration de solutions, s’appuie sur la même méthodologie performante d’une gestion « invisible, décentralisée et d’hyper-interactivité politisée » du changement radical-incrémental institutionnalisée depuis 30 ans au Québec.

Références :

- AUTISSIER, D., et J.-M. MOUTOT (2010). Méthode de conduite du changement. Diagnostic, accompagnement, pilotage, Paris, Dunod.

- AVON, Emmanuelle (2012). « Le changement radical-incrémental : Nouvelle forme de pouvoir et d’exclusion sociale. Le cas des universités et de la condition féminine du Québec », communication au Congrès de l'Acfas 2012.

- CHARTRAND, Luc, Raymond DUCHESNE et Yves GINGRAS (2008). Histoire des sciences au Québec. De la Nouvelle-France à nos jours, Boréal.

- COLLERETTE, Pierre, et Robert SCHNEIDER (2010). Le pilotage du changement. Une approche stratégique et pratique, Sainte-Foy, PUQ.

- CONSEIL SUPÉRIEUR DE L’ÉDUCATION (1995). Rapport sur l’état et les besoins de l’éducation 1994-1995, « Vers la maîtrise du changement en éducation », Québec.

- CROZIER Michel et Erhard FRIEDBERG (1977). L’acteur et le système, Paris, Seuil.

- FREITAG, Michel (1995). Le naufrage de l’Université, Montréal, Éditions Nota Bene, 1998.

- KOTTER, John (2002). Leading Change, Boston, Harvard Business Press.

- KOUZES James M., and Barry Z. POSNER (2002). The Leadership Challenge, third edition, Jossey-Bass.

- MAINARDES, Emerson Wagner, Helena ALVES and Mario RAPOSO (2011). “The Process of Change in University Management. From the “Ivory Tower” to entrepreneurialism”, in Transylvanian Review of Administrative Sciences, no 33 E/2011, p. 124-149.

- MARGINSON, Simon, and Mark CONSIDINE (2000). The Enterprise University. Power, Governance and Reinvention in Australia, Cambridge University Press.

- MORGAN, Gareth (1999). Images de l'organisation, Québec, Presses de l'Université Laval.

- PROULX, J.-P., É. OLLIVIER et C. LESSARD (1997). « Le rapport de la Commission des États généraux sur l’éducation », Recherches sociographiques, vol. XXXVIII, no 2, p. 335-344.

- ROCHER, Guy (1996). « Évolution de l’institution régulatrice de la recherche » dans André TURMEL (dir.), Culture, Institution et Savoir, Sainte-Foy, PUL, 1996.

- VAN de VEN, Andrew, et Marshall Scott POOLE (1995). « Explaining development and change in organisations », AMR, vol. 20, no 3, p. 510-540.

- 1Mailnardes, Alves et Raposo 2011, Marginson et Considine 2000.

- 2a2bAvon 2012

- 3Chartrand, Duchesne et Gingras 2008, Rocher 1996, Freitag 1995.

- 4Chartrand, Duchesne et Gingras 2008

- 5CSE, 1995, p. 23.

- 6CSE, 1995, p. 25

- 7CSE, 1995, p. 32

- 8CSE, 1995, p. 34.

- 9Proulx, Ollivier et Lessard 1997

- 10CSE, 1995, p. 35

- 11Morgan 1989

- 12CSE, 1995, p. 36-37.

- 13CSE, 1995, p. 45-59.

- 14Chartrand, Duchesne, Gingras 2008, Marginson et Considine 2000.

- 15Marginson et Considine 2000

- Emmanuelle Avon

Université du Québec en Outaouais

Emmanuelle Avon est professeure au Département des sciences administratives de l’Université du Québec en Outaouais depuis 2005. Ses recherches portent sur l’ontologie du changement, les théories du changement et la gestion du changement des organisations ainsi que l’innovation économique et sociale.

Vous aimez cet article?

Soutenez l’importance de la recherche en devenant membre de l’Acfas.

Devenir membre