Au fil de son parcours de chercheur, Alexis Lussier donne sens à la notion de vie intérieure par le biais de sa propre expérience professionnelle, mais également par l'observation continue des objets littéraires qui alimentent ses réflexions. Pour celui-ci, la vie intérieure s'écrit et se lit, à l'aide de récits qui résonnent ou non, et qui illustrent la complexité de la réalité humaine. Regard, à partir de cinq questions, sur cette subjectivité littéraire qui offre un riche terrain de jeu pour l'inconscient et l'intériorité.

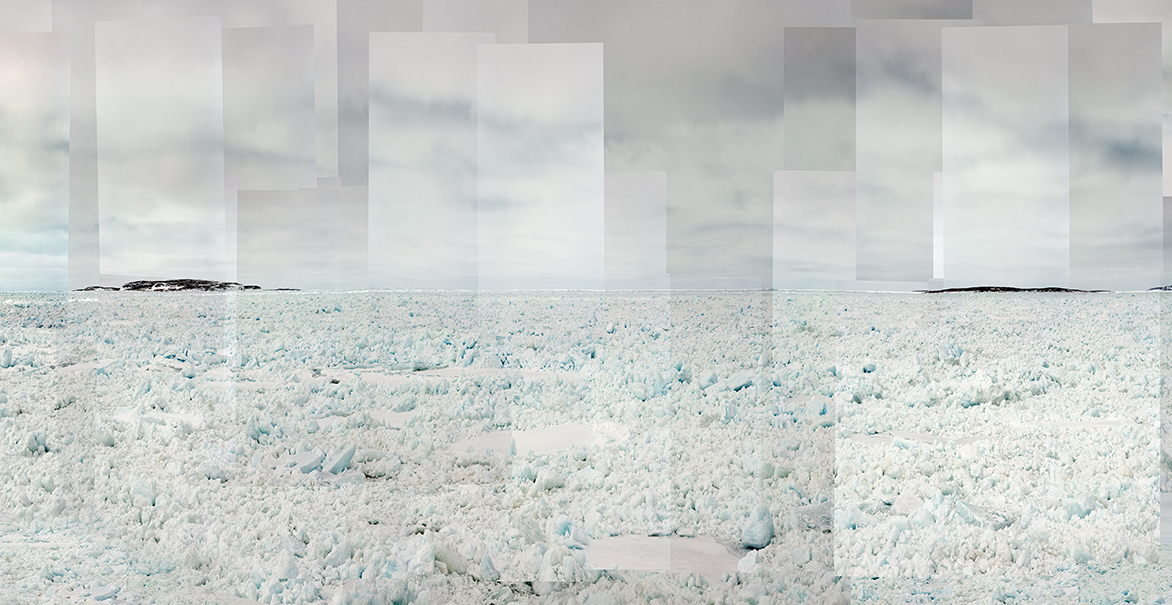

« Deux taches noires filiformes qui trônent en équilibre sur la ligne d’horizon. Des îles sans vie ni végétations. Même les oiseaux évitent l’endroit, préférant Qrikirtasiit et ces caps rocheux qui fournissent espace et protection pour la nidification. Ici, la découpe est moins chaotique, plus organisée. L’effet de fragmentation semble vouloir laisser place à la relation entre un espace indéfini du paysage et la complexité de l’image comprise au niveau de la surface-écran ». Alain Lefort.

Qu'en est-il de la vie intérieure du chercheur ou du théoricien?

Je crois qu’on ne fait jamais ce qu’on fait à l’université, ou ailleurs, et dans n’importe quel domaine de la recherche, sans être animé par le désir de le faire. Cela peut sembler trop simple, peut-être, mais c’est aussi une manière de dire que c'est le désir qui est impliqué. Un désir de penser ou de trouver quelque chose, non pas seulement pour la révéler, mais aussi pour montrer de quelle complexité cette chose est faite. Qu’est-ce qui nous tient pendant si longtemps, et qui nous coûte tellement, si on regarde tous les efforts qu’on y met, non seulement pour penser quelque chose, mais parfois seulement pour savoir si une chose est pensable et à quelle condition? Parler de la vie intérieure du chercheur, ou du théoricien, c’est très vite parler d’un désir de penser, mais aussi d’un désir de clarté. Faire en sorte que les choses deviennent plus claires, et que l’obscurité du monde soit moins menaçante.

Or, toute œuvre de pensée n’est pas seulement portée par le souci de la méthode et de l’objectivité, mais se révèle souvent soumise à des mouvements internes que le discours de la raison hésite à reconnaître : l’angoisse de penser, l’appréhension des risques, ou des contraintes, la peur de viser à côté, le jeu des intuitions tenaces, ou des hypothèses fragiles, encore mal démêlées de l’imagination qui les a vus naître. Parce que, vous savez, une hypothèse, c’est aussi quelque chose qu’il faut bien pouvoir imaginer. Rien que ça devrait d’ailleurs nous sensibiliser au rôle de l’imagination y compris dans la formation à la vie scientifique.

On ne peut pas formuler une hypothèse, sans d’abord l’imaginer. On ne peut pas élaborer une théorie sans se projeter un peu au-devant de ce qu’on cherche à penser. Et il faut bien qu’un désir de penser y joue un rôle lorsqu’en dépit du sens commun, on hésite à lâcher ce qui pourtant ne se révèle jamais du premier coup.

Parler de la vie intérieure du chercheur, ou du théoricien, c’est très vite parler d’un désir de penser, mais aussi d’un désir de clarté. Faire en sorte que les choses deviennent plus claires, et que l’obscurité du monde soit moins menaçante.

Comment la recherche en littérature traite-t-elle cette question de « vie intérieure »?

Cela dépend de l’angle qu’on se donne, mais une chose est sûre, la littérature occupe une place à part dans cette histoire. Depuis au moins les Confessions de Saint Augustin, l’autobiographie est la réponse donnée à ce qui sans cesse dépasse les limites de l’intimité subjective. Je veux dire par là que l’autobiographie, ou la confession, n’est pas tant l’écriture d’une subjectivité intériorisée, mais une tentative pour lui donner une forme extériorisée dans un projet d’inscription du sujet par rapport à un en-dehors qui l’excède; quand cette intimité subjective, le drame intérieur qui l’agite, est aussi l’objet de l’écriture.

À bien des égards, la littérature, seule, garde trace de la vie intérieure de ceux et celles qui ont vécu parfois des siècles auparavant. Ce n’est d’ailleurs pas nécessairement du ressort de l’autobiographie, mais c’est la matière qui compose l’espace littéraire. Et puis, il faut dire qu’il y a eu des moments dans l’histoire de la littérature où la vie intérieure acquérait une densité et une complexité saisissante y compris chez des personnages dont la vie n’était presque rien, prenez Madame Bovary, de Flaubert, ou L’amant de Lady Chatterley, de D.H. Lawrence, c’est-à-dire une vie sans aventure, ni péripétie, sauf cette sorte d’aventure qui se déplie du côté de l’intériorité subjective, qui est aussi une intériorité pensante et imageante; là où la vie intérieure est au fond pleine de risques.

À bien des égards, la littérature, seule, garde trace de la vie intérieure de ceux et celles qui ont vécu parfois des siècles auparavant. Ce n’est d’ailleurs pas nécessairement du ressort de l’autobiographie, mais c’est la matière qui compose l’espace littéraire.

Comment le récit fictif peut-il dire ce que ne peuvent dire les récits documentaires?

Je dirais que le récit fictif n’est pas seulement le lieu où se dit quelque chose — le récit documentaire lui aussi dit quelque chose —, mais le récit fictif lui donne une forme et une articulation qui ne passent pas nécessairement par l’exposition d’un réel objectif ou « documentaire ». Car c’est vraiment une caractéristique de la littérature, mais je pense qu’il faudrait le dire de l’art en général, que de dire le vrai sur la vie intérieure, sans nécessairement passer par un examen de la réalité extérieure. Il ne s’agit pas seulement d’illustrer la vie intérieure humaine, mais de lui donner une articulation et une complexité qui est bien réelle, mais qu’on ne perçoit pas toujours. C’est pourquoi il y a toujours une part d’analyse dans la fiction y compris lorsqu’on se situe sur un plan qui nous semble tout à fait imaginaire. La fiction n’est pas déraison.

Que nous fait la littérature, comment nous touche-t-elle au corps?

Vous savez, l’histoire de la littérature est faite de déchirures et de conflits. Si bien qu’on devrait se demander si la violence n’est pas indissociable des textes qui participent de cette histoire. Après tout, c’est Georges Bataille qui parlait de l’indissociabilité de la littérature et du mal. Je pense bien sûr à toutes formes de violences. Pas uniquement la violence des représentations. Or, de tout temps, il revient à la littérature de nommer le pire qui parfois nous dépasse. Il revient à la littérature de porter tous les discours, y compris les discours immoraux et sans humanité, pour les mettre au jour et en révéler les mécanismes. Y compris, d’ailleurs, dans les œuvres les plus subtiles, qui ne sont pas forcément scandaleuses, mais qui visent à transporter sur une autre scène, imaginaire et spéculative, ces choses qui nous mettent mal à l’aise, suscitent de la colère, de la tristesse, etc. Ça ne veut pas dire forcément qu’il faut les éviter.

Il y a quelques années, une étudiante est venue me voir pour me dire que le texte que j’avais mis au programme l’avait beaucoup ébranlé, au point où elle avait remis en question sa participation au cours. Non pas qu’elle se désintéressait de la matière ni du cours (elle était très assidue et impliquée), mais parce que ce texte l’avait frappé à un point tel que l’œuvre en question lui apparaissait infranchissable. Je n’ai jamais su exactement quelle scène l’avait frappée. Il s’agissait d’un texte plutôt classique, écrit il y a plus de cent ans, et sans aucune représentation ni allusion à quelque chose de vraiment perturbant. Cependant, comme elle me l’a expliqué par la suite, le sens profond du texte avait soulevé, chez elle, tout une gamme d’émotions qui ravivaient une angoisse qu’elle avait du mal à situer. Elle m’en a parlé et la discussion est restée en suspens jusqu’à la fin du trimestre. En corrigeant les travaux, je me suis aperçu qu’elle avait choisi ce texte en particulier pour faire son travail final; et son travail était exceptionnel, parmi les meilleurs de la classe. Cette année-là, il y avait des textes infiniment plus difficiles au programme. Pour elle, c’était ce texte-là… qui était probablement le texte le plus innocent à mes yeux.

C’est dire que les textes, et très certainement les œuvres littéraires, ont des effets inattendus qui ne sont pas forcément reliés à une scène ou une représentation en particulier. C’est un peu comme dans un rêve. Certains éléments d’un rêve sont choquants ou angoissants, en apparence, mais on les regarde sans vraiment s’émouvoir, alors que d’autres éléments du rêve qui semblent anodins, ou même absurdes, suscitent un sentiment d’inconfort, qu’on ne s’explique pas toujours, et qu’on est seul à ressentir. Lorsqu’on regarde les choses sous cet angle, on s’aperçoit à quel point il est difficile d’anticiper les effets d’un texte devant l’infini des possibilités subjectives. Ce qui s’était passé là se situait du côté de sa vie intérieure à elle. Et ça ne regardait personne d’autre.

Il revient à la littérature de porter tous les discours, y compris les discours immoraux et sans humanité, pour les mettre au jour et en révéler les mécanismes symboliques. Y compris, d’ailleurs, dans les œuvres les plus subtiles, qui ne sont pas forcément scandaleuses, mais qui visent à transporter sur une autre scène, imaginaire et spéculative, ces choses qui nous mettent mal à l’aise, suscitent de la colère, de la tristesse, etc.

Nous sommes des êtres de langage, toujours en train de narrer, toujours à lire et à entendre des récits. Une sorte de "circulation" langagière entre vie intérieure et vie extérieure. Que dire de la place des récits, fictifs ou factuels, dans nos vies intérieures?

Je répondrais par le biais d’une autre question. Pourquoi voulons-nous des histoires? Pourquoi lisons-nous des contes à nos enfants avant de dormir? Il y aurait sans doute beaucoup à dire sur la place des récits dans nos vies intérieures, mais la place des contes dans ses rapports avec le sommeil, voilà sûrement une question qu’il faudrait aborder un peu plus souvent. Il y a de cela plusieurs années, Pierre Fédida décrivait le conte — celui qu’on lit le soir à nos enfants — comme quelque chose qui aménage un espace mental. Comme si la lecture ouvrait sur un moment de repli où l’espace du dedans prend peu à peu la place de l’espace du dehors. Il appelait cet espace : la « zone d’endormissement » à partir de quoi un chemin de pensée quitte les pensées du jour pour se lier à d’autres pensées. Je trouve que c’est une idée très belle parce qu’elle n’oblige pas seulement à réfléchir au conte en tant que récit fictif, mais en tant qu’il aménage bel et bien quelque chose qui rend possible le sommeil, peut-être parce qu’il introduit une solitude, une solitude essentielle.

Cela dit, on peut aussi présenter les choses sous un autre angle. On oublie parfois que la lecture d’une œuvre littéraire produit des événements de pensée. Là encore, on ne s’en rend pas toujours compte. Mais c’est aussi ça l’inconscient. C’est-à-dire des événements de pensée qui ne sont pas perçus comme des événements. Quoi qu’il en soit, il y a des événements. Concrètement, cela signifie qu’au moment d’ouvrir Les Confessions de Jean-Jacques Rousseau, il y a cette phrase qui tombe, qui interrompt quelque chose, de notre côté, à nous, et qui dit : « Je forme une entreprise qui n’eût jamais d’exemple et dont l’exécution n’aura point d’imitateur ». Cette phrase nous place directement sur la scène d’une intériorité dont le livre est lui-même le déplié. Il y a l’entreprise qui se dessine. Et il y a le je de Jean-Jacques Rousseau. Ce que cela signifie que d’être interpellé par lui, au moment où nous le lisons, même s’il s’agit d’une interpellation parfaitement imaginaire, mais qui nous situe dans un même espace qui n’est jamais qu’un espace intériorisé. Vous voyez, je parle encore d’un espace, mais plus seulement d’un espace où le sommeil est possible, mais d’un d’espace où nous sommes brusquement aux aguets.

On oublie parfois que la lecture d’une œuvre littéraire produit des événements de pensée. Là encore, on ne s’en rend pas toujours compte, mais c’est aussi ça l’inconscient ; c’est-à-dire des événements de pensée qui ne sont pas perçus comme des événements.

- Alexis Lussier

Université du Québec à Montréal

Alexis Lussier est professeur au département d’études littéraires de l'Université du Québec à Montréal et chercheur régulier à Figura, Centre de recherche sur le texte et l'imaginaire. Son enseignement et ses principaux travaux de recherche se situent au croisement de la psychanalyse, de la littérature et de la philosophie, et portent principalement sur les rapports entre littérature et perversion, scène d’écriture et scène fantasmatique, angoisse et obsession. Depuis quelques années, il propose un retour à l’invention théorique de la « névrose obsessionnelle » en tant qu’elle implique, chez Freud et Lacan, une relecture de la modernité littéraire.

Vous aimez cet article?

Soutenez l’importance de la recherche en devenant membre de l’Acfas.

Devenir membre