Le nom même des sciences sociales est trompeur : ce sont au moins autant des sciences que des technologies. Elles servent à comprendre de manière objective la réalité sociale, mais elles permettent aussi de la manipuler. Elles se sont par conséquent sans cesse offertes dans l’histoire comme savoirs et pouvoirs, reflétant les intérêts et les préoccupations des régimes politiques et économiques du moment. Une histoire des sciences sociales francophones au Canada peut donc épouser une chronologie qui suit mutatis mutandis le développement des idéologies dominantes, de la Nouvelle-France au Québec contemporain.

Nouvelle-France : les missionnaires anthropologues

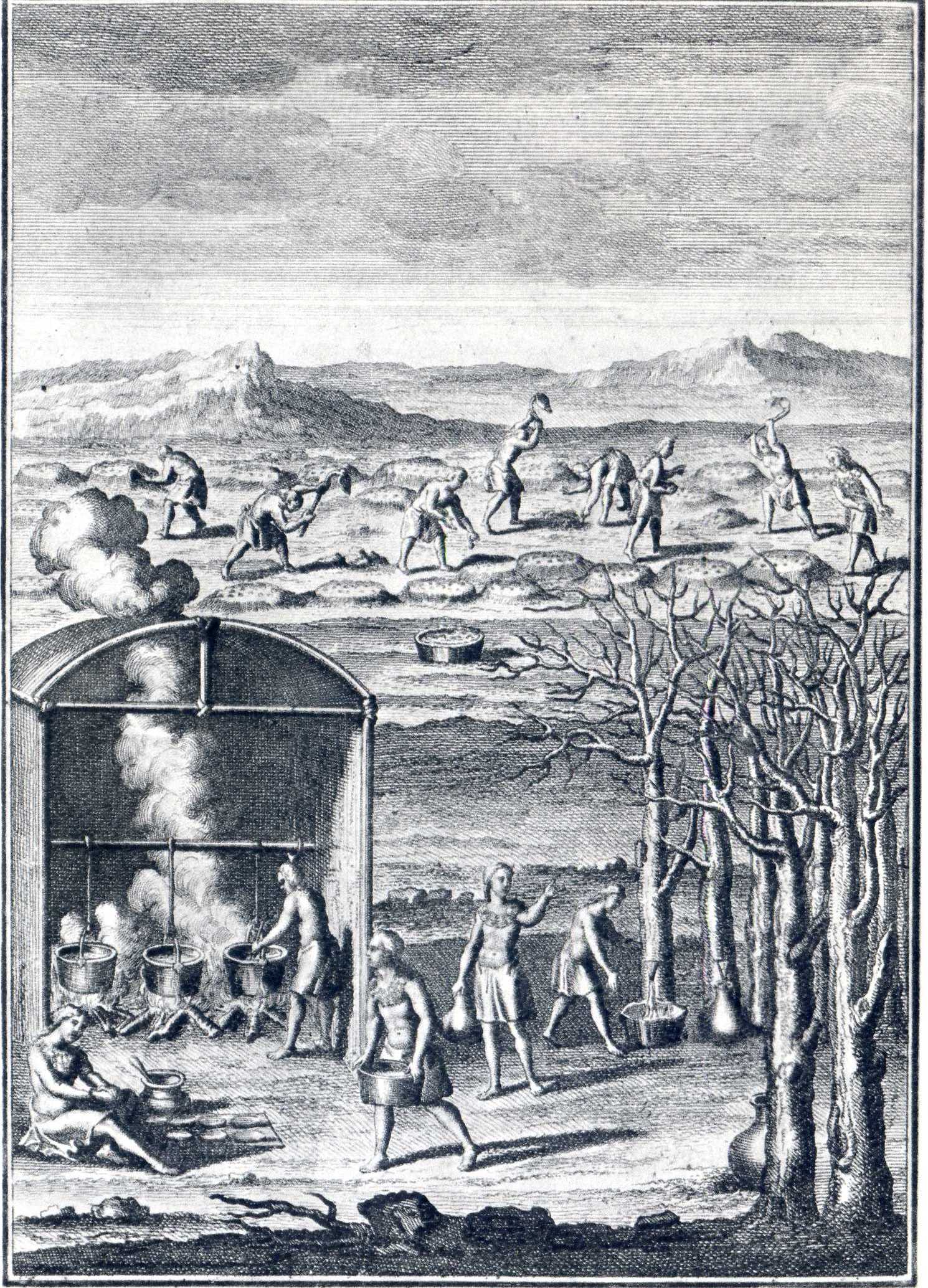

On a dit que l’anthropologie moderne est en partie née sur les rives du Saint-Laurent, plus précisément à Kahnawake. C’est en effet en 1724 que le père Joseph-François Lafitau, missionnaire au Sault Saint-Louis, publiait Mœurs des Sauvages américains comparées aux mœurs des premiers temps, un ouvrage remarquable ayant influencé la réflexion politique européenne en favorisant la transition du classicisme français au nouveau rationalisme. Néanmoins, l’effort ethnologique de Lafitau, comme celui des religieux et administrateurs coloniaux, n’avait pas pour objectif de nourrir le relativisme culturel. Il s’agissait de produire une connaissance exacte des peuples de l’Amérique afin de mieux les évangéliser, les civiliser et les subjuguer. En introduction de son maître ouvrage, Lafitau écrivait : « C’est par la connaissance des hommes que l’Auguste Prince [Philippe d'Orléans] de qui vous tenez le jour est devenu, si j’ose le dire, supérieur à l’homme même; il connaissait à

fond nos voisins et les peuples les plus reculés : il avait étudié les principes de leur gouvernement, leurs mœurs, leurs maximes, leurs usages, le caractère dominant de chaque nation […]; il faisait servir leurs vertus, leurs talents, leurs vues particulières, leurs passions et leurs défauts même à l’accomplissement de ses desseins et à l’avantage de l’État. » Il demeure que cet ouvrage tout comme les écrits des missionnaires (dont ceux de Gabriel Sagard et Paul LeJeune), ou ceux des explorateurs (Pierre-Esprit Radisson) contiennent de très nombreuses observations qui éclairent la vie des peuples autochtones au moment de la « rencontre des deux mondes », et que l’on peut donc dater de leurs publications les prolégomènes des sciences sociales au Canada francophone.

XIXe siècle : démographie et économie politique

Au XIXe siècle, deux branches des sciences sociales ont été particulièrement à l’honneur au Canada français, comme ailleurs en Occident : la démographie et l’économie politique. L’État libéral transformait les citoyens en une population dont il devait réguler l’établissement et la croissance. Aussi, les recensements, déjà à l’honneur en Nouvelle-France, furent systématisés afin de quadriller rigoureusement, et le territoire, et ses habitants.

La nomination en 1864 de Joseph-Charles Taché à la tête du bureau d’enregistrement et de statistique permit de rendre le service encore plus performant et d’obtenir une foule d’information sur le développement industriel et agricole du pays. Parallèlement à cet effort de mesure et de contrôle de la population, l’économie politique proposait un mélange de morale, de philosophie, de droit et de principes économiques qui devait aider au progrès de la nation. Étienne Parent présentait ainsi, en 1845, une conférence intitulée « Importance de l’étude de l’économie politique », conférence dans laquelle il appelait ses compatriotes à s’intéresser aux écrits d’Adam Smith (1776) et de Jean-Baptiste Say (1803). Selon Parent, l’économie politique enseignait aux nations « le plus sûr moyen d’arriver à la prospérité et au bonheur ».

Aux HEC (1910), puis à l’École des sciences sociales, économiques et politiques (1920) de l’Université de Montréal, Édouard Montpetit, Esdras Minville et François-Albert Angers continueront chacun à leur manière cette tradition qui cherchait à bâtir une « économie nationale ». Revenu de Paris en 1886, où il avait découvert l’École de la science sociale de Tourville et Demolins, Léon Gérin fera lui aussi de l’approche le playsienne (du nom du sociologue Frédéric Le Play) une arme pour lutter contre la paupérisation des Canadiens français, marginalisés dans le nouvel environnement économique. « Vulgarisons la science sociale, écrivait-il alors, et la science sociale nous sauvera1. »

Première moitié du XXe siècle : moment clérical et conservateur

Au tournant du XXe siècle, la domination du clergé catholique sur l’éducation et les affaires sociales a infléchi les sciences sociales vers une interprétation cléricale et conservatrice. La création de l’École sociale populaire (1911) et celle des Semaines sociales (1920), au sein desquelles s’activait notamment le jésuite Joseph-Papin Archambault, témoignent de ce virage2. Stimulée par les grèves et la montée des mouvements socialistes, la question sociale prit une importance nouvelle. Toutefois, la tournure des travaux des praticiens des sciences sociales demeurait largement dogmatique et moraliste, même si quelques chantiers d’envergure furent lancés, dont la série sur les ressources naturelles du Québec parrainée par Esdras Minville dans les années 1930 et 1940. On tentait de répondre à la crise économique par une charité plus efficace. À l’Institut Notre-Dame-du-Bon-Conseil, fondé en 1923, Marie-Gérin Lajoie enseignait le service social en se basant sur la méthode du case-work. C’est dans ce contexte que les Dominicains envoyèrent plusieurs des leurs se former dans les meilleures écoles européennes et américaines : Georges-Henri Lévesque en sociologie, Noël Mailloux en psychologie, etc.

Au moment de son ouverture, en 1938, l’École des sciences sociales, politiques et économiques de l’Université Laval s’appuyait sur la philosophie thomiste et la doctrine sociale de l’Église afin de répondre aux besoins particuliers du Canada français. Notons que c’est à l’Université Laval qu’étudia le père Clément Cormier, fondateur d’une école des sciences sociales, en 1939, au sein du Collège Saint-Joseph de Memramcook, au Nouveau-Brunswick. Partout à travers le Canada français se répandait une approche qui, en combinant technique et morale, prétendait pouvoir accoucher d’une science irréductiblement positive et normative, c’est-à-dire à la fois soucieuse des faits et moralisatrice. Signe de cette montée tout au long du siècle, en 1957, par exemple, près du tiers des conférences présentées à l’ACFAS se situeront dans le champ des sciences humaines.

Seconde moitié du XXe siècle : constitution d’un champ des sciences sociales francophone autonome

La transformation la plus remarquable de la deuxième moitié du XXe siècle fut sans conteste le spectaculaire essor des institutions d’enseignement supérieur et des organismes subventionnaires : Canadian Social Science Research Council, Conseil des arts, Fédération canadienne des sciences sociales, Conseil de recherches en sciences humaines, Fonds de recherche du Québec Société et culture, etc. Pour la première fois, les sciences sociales représentaient plus qu’une poignée des inscriptions universitaires et disposaient de ressources substantielles administrées par des pairs, ce qui les rendait davantage autonomes par rapport aux demandes extérieures.

Au Québec, elles profitaient du développement du réseau des cégeps pour affermir leur position dans les institutions d’enseignement supérieur. On assista ainsi, dans les années 1960 et 1970, au lancement d’une myriade de revues et à la fondation de nombreuses associations disciplinaires. Ce contexte rendit possible la constitution d’un champ des sciences sociales francophone autonome par rapport au champ pancanadien, après la courte tentative, dans l’après-guerre, de former des regroupements bilingues. Le contexte favorisa aussi une spécialisation tentaculaire des champs de recherche et l’éclosion de quelques disciplines nouvelles (communication, consommation, affaires publiques). Tous ceux et celles qui n’avaient pas de diplômes avancés étaient désormais disqualifiés comme amateurs, reléguant ainsi à la préhistoire toute l’histoire des sciences sociales précédente. On assista à une féminisation des effectifs étudiants, certaines branches (dont l’éducation) étant ainsi progressivement dominées par les femmes.

Propulsées par le développement de l’État-providence (en 2000, le poids des dépenses publiques en proportion du PIB atteignait presque 50 % au Québec, alors qu’il n’en représentait qu’environ le quart en 1960), les sciences sociales devinrent des adjuvantes de l’intervention gouvernementale, principalement dans les secteurs de l’économie, de l’éducation, des soins de santé, des loisirs et du bien-être. Mais elles ne se bornèrent pas à ce rôle et, incarnées par des intellectuels comme Fernand Dumont ou Andrée Lajoie, elles se donnèrent aussi une vocation émancipatrice. Luttant contre l’exploitation économique, l’oppression politique et l’aliénation culturelle, elles n’hésitèrent pas à flirter ouvertement avec des courants idéologiques plus ou moins radicaux, comme le marxisme, le féminisme ou le nationalisme3.

Le XXIe siècle : tenir l'équilibre entre savoirs et pouvoirs

Constituant près de 20 % des inscriptions universitaires, les praticiens des sciences sociales sont aujourd’hui parfaitement intégrés à la société québécoise4. Des disciplines sortent davantage gagnantes de cette évolution (la criminologie ou la psychologie), alors que d’autres expertises peinent à retrouver leur pertinence, mais, dans l’ensemble, le portrait est encourageant par rapport à la place que les sciences sociales occupaient naguère dans les établissements universitaires.

En ce qui concerne la recherche, le portrait est encore plus reluisant. Plus que jamais associés à des équipes de recherche, des chercheurs canadiens de langue française sont aujourd’hui reconnus comme des experts mondiaux dans leurs domaines, ce qui n’est pas un mince exploit pour une population qui ne disposait pas d’un ministère de l’Éducation il y a 60 ans. Des travaux d’envergure ont été notamment publiés sur les déterminants sociaux de la santé, les voies de la criminalité juvénile, l’impact de la petite enfance sur la scolarisation, travaux qui font référence mondialement.

Plus que jamais associés à des équipes de recherche, des chercheurs canadiens de langue française sont aujourd’hui reconnus comme des experts mondiaux dans leurs domaines, ce qui n’est pas un mince exploit pour une population qui ne disposait pas d’un ministère de l’Éducation il y a 60 ans.

Cependant, pour les sciences sociales francophones canadiennes, d’importants défis demeurent : d’une part, l’anglais s’est imposé comme la lingua franca des sciences sociales. Au Québec francophone (comme en France ou en Belgique wallonne), les courbes indiquent clairement une anglicisation des publications scientifiques depuis 30 ans : dans certains domaines (en économie, par exemple), la part des articles en anglais atteint plus de 90 %5. Nulles plus que les institutions bilingues ne ressentent directement les répercussions de ces tendances. À l’Université d’Ottawa ou à l’Université Laurentienne, les étudiants francophones se tournent vers des cours en anglais pour compléter leur formation non seulement parce que la recherche est désormais de plus en plus faite en anglais, mais parce que cela leur ouvre les portes d’un marché de l’emploi mondialisé. Au Québec, on se retrouve dans une curieuse situation où les chercheurs francophones publient dans une langue qui n’est pas comprise par les deux tiers de la population (seulement 36 % des Québécois francophones sont bilingues, une proportion qui baisse au fur et à mesure que l’on s’éloigne de Montréal), avec les problèmes de transfert que cela peut occasionner. « On se rapproche ainsi de l’absurde situation où, à des fins d’évaluation de la recherche, les chercheurs en sciences sociales et humaines écrivent et lisent leur société, leur histoire, leur économie ou leur système politique, à travers le prisme d’une langue étrangère6. »

D’autre part, le discours de vérité des sciences sociales tend à être plus que jamais remplacé par un critère d’opérativité : les techniques d’intervention en milieu communautaire, le marketing des arts et de la culture, le management des organisations caritatives, l’instrumentalisation des compétences psychosociales et autres « gestions » des « ressources humaines » drainent, sous une forme ou une autre, une large part des inscriptions étudiantes. Ces expertises utilisent la connaissance des faits humains pour assurer un meilleur contrôle des organisations sur le réel et une adaptation toujours plus performante de celles-ci à leur environnement. Aux yeux de certains observateurs, qui dénoncent cette dérive, la fonction critique et réflexive des sciences sociales serait dorénavant dévoyée dans des opérations purement managériales. Au lieu de contribuer à l’élévation de la conscience citoyenne, les disciplines actuelles ne rechercheraient que des moyens de manipuler plus efficacement le réel. Contre cette évolution managériale, certains font valoir la fonction critique et humaniste du savoir produit par les sciences sociales, mais, pour l’heure, leur dénonciation, empruntant au déconstructivisme du courant américain de la French Theory ou nourrie par la nostalgie d’un supposé « âge d’or » de la recherche, tourne le plus souvent à vide. La question du pouvoir des sciences sociales ne saurait être évacuée de nos questionnements, peu importe le pouvoir qu’elles servent, et il paraît nécessaire de bien comprendre les dynamiques foncières qui l’animent avant de se lancer dans des dénonciations péremptoires7.

La question du pouvoir des sciences sociales ne saurait être évacuée de nos questionnements, peu importe le pouvoir qu’elles servent, et il paraît nécessaire de bien comprendre les dynamiques foncières qui l’animent avant de se lancer dans des dénonciations péremptoires

Relever les défis de demain

Les sciences sociales ont permis, et permettent encore aujourd’hui d’accumuler un savoir sur la société qui rend plus clairs les facteurs (souvent inconscients) qui influencent la vie humaine. Mais cette connaissance représente aussi un pouvoir, pouvoir qui a contribué à assurer la domination des sciences sociales dans l’organisation du monde social. Le Canada francophone peut s’enorgueillir d’avoir bâti des centres de recherche ayant acquis une enviable réputation internationale. Aux Canadiens de langue française qui allaient autrefois étudier à Paris ou Chicago succèdent des Français ou des Américains qui viennent faire leur doctorat en relations industrielles ou en sciences des religions à l’Université de Sherbrooke ou l’Université du Québec à Rimouski. Cette excellence ne doit pas cacher l’émergence de défis nouveaux : comment élaborer une science en anglais qui parle quand même aux francophones? Comment développer une expertise qui, conservant une dimension réflexive et critique, soit plus que la somme des opérations que l’on peut faire sur le social? La génération actuelle des praticiens des sciences sociales sera jugée sur sa capacité à répondre à de telles questions, et pas seulement sur le nombre de ses articles évalués par les pairs…

Comment élaborer une science en anglais qui parle quand même aux francophones? Comment développer une expertise qui, conservant une dimension réflexive et critique, soit plus que la somme des opérations que l’on peut faire sur le social?

- 1Cité dans Jean-Philippe Warren, L’engagement sociologique. La tradition sociologique du Québec francophone (1886-1955), Montréal, Boréal, 2003.

- 2L’École sociale populaire était un « think tank » catholique qui publiait des tracts et des brochures et organisait diverses activités. En 1950, le nom fut changé pour celui d’Institut social populaire. Les Semaines sociales (1920-1962) étaient une université ambulante annuelle qui publiait, après chaque rencontre, les interventions de ses participants en volume.

- 3Stephen Brooks et Alain-G. Gagnon, Les spécialistes des sciences sociales et la politique au Canada. Entre l’ordre des clercs et l’avant-garde, Montréal, Boréal, 1994.

- 4Jean-Philippe Warren et Yves Gingras, “Job Market Boom and Gender Tide: The Rise of Canadian Social Sciences in the. 20th Century”, Scientia Canadensis, vol. 30, no 2, 2007, p. 5-22.

- 5Vincent Larivière, « Langues et diffusion de la recherche : le cas des sciences humaines et sociales », Découvrir, no 11, novembre 2015.

- 6Ibid.

- 7Yves Gingras, « Qu’est-ce que la recherche libre ? », Recherches sociographiques, vol. 51, n°1-2, 2010, p. 160-173.

- Jean-Philippe Warren

Université Concordia

Jean-Philippe Warren est professeur de sociologie à l'Université Concordia. L'histoire des sciences sociales, des mouvements sociaux, des peuples indigènes et de l'Église catholique l'intéresse tout particulièrement. Il a écrit, entre autres, des études sur le sociologue québécois Fernand Dumont, le peintre Paul-Émile Borduas et Honoré Beaugrand.

Vous aimez cet article?

Soutenez l’importance de la recherche en devenant membre de l’Acfas.

Devenir membre